27/12/2016

LE PAQUEBOT "PARIS", UNE CONTRIBUTION DES ATELIERS REMON

La Grande Guerre avait ouvert en France une plaie géante, la tragédie d’une déshumanisation et d’une destruction sans précédent. La reconstruction devait se faire au plus vite. Le secteur de l’industrie s’y employa cependant que la création artistique française réapparut comme une fleur au printemps.

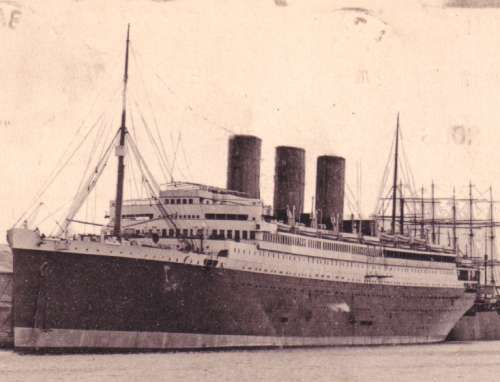

Mis en chantier en 1913, le paquebot « Paris » de la Compagnie Générale Transatlantique (carte ci-dessus) figura ce lien entre le rayonnement de la Belle Epoque et les lueurs du lendemain de la dévastation.

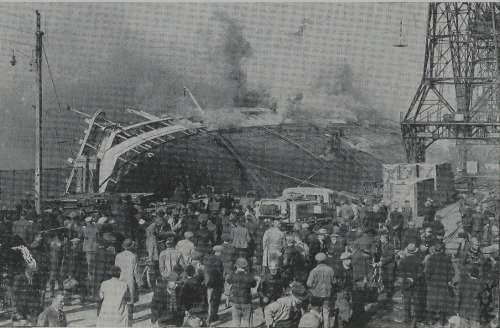

Lancé le 15 juin 1921, le navire disparut le 18 avril 1939 dans un incendie considéré communément comme criminel. Entre-temps, il avait redonné corps à une époque sur laquelle 4000 passagers ne manquèrent pas de jeter leur dévolu lors de chaque traversée.

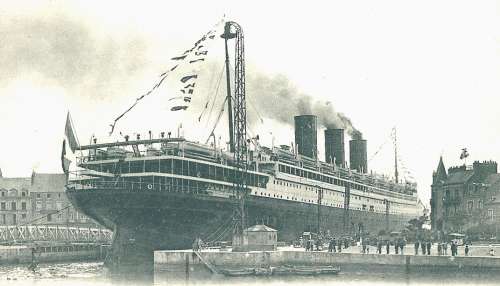

Le paquebot "Paris" (1921-1939) à quai à Saint-Nazaire

paquebot "Paris", affiche d'Albert Sebille

une illustration musicale de jazz des années cinquante sur une composition d'époque à écouter en installant windows media player sur votre bureau et une enceinte

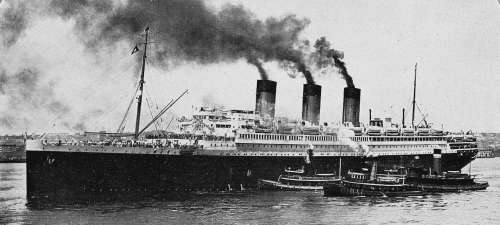

Cliché revue "La Renaissance de l'Art Français" (1921)

Les ateliers Rémon (cf nos articles précédents sur le Catovien Georges Rémon) lui donnèrent le ton d’une magnificence passée à travers la réalisation d’une pièce commune, emblème de l’art de vivre à la française.

S’asseoir dans la grande salle à manger du « Paris » comme dans le fauteuil d’un palace 1900, contempler l’avenir, saluer l’Amérique, fouler le sol d’une nation conquérante tout en quittant le patrimoine rassurant et envié de la présence française, devint le programme attitré de milliers de voyageurs des deux continents.

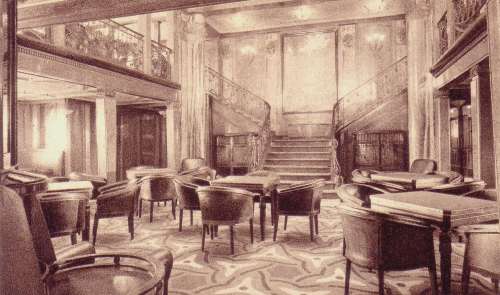

Des vues de la grande salle à manger des premières classes réalisée par les ateliers Rémon.

Voici ce qu'écrivit le journaliste Paul-Sentenac dans "La Renaissance de l'Art Français" en 1921 :

"La salle à manger des premières classes rivalise avec le grand salon pour la richesse de la conception Rémon et fils. Avec ses deux étages, avec le vitrage ouvragé de son plafond, avec la peinture d'Albert Besnard qui se place un peu à la manière d'un rideau de scène, cette pièce se présente presque comme une salle de théâtre. Ceci n'est-il pas très parisien pour un bateau qui a reçu le nom de "Paris" ?

Sur les panneaux, en clair citronnier de Ceylan, alternent en marqueteries, les souples retombées du léger houblon, de la vigne aux grappes plus lourdes, des feuillages du prunier aux fines feuilles, aux prunes violettes, ou du figuier aux larges feuilles.

Enfin, les rampes des escaliers, les balcons des galeries, les encadrements des fenêtres aux rosaces de pignes constituent de patients travaux de ferronnerie.

La sûreté et l'habileté du ferronnier Robert s'allient à l'élégance de ses arabesques. L'artiste a utilisé ingénieusement le sujet d'une fable de La Fontaine, "Le Renard et la Cigogne", pour la rampe centrale de l'escalier. Les sièges de cette salle à manger avec leurs formes amples, leurs tons éclaircis, avec l'entrelassure de leurs fonds, se montrent d'une accueillante modernité".

L'expert français en grands paquebots, Louis-René Vian, ancien élève de l'école Camondo, écrivit au sujet du réaménagement intèrieur du "Paris" en 1929 :

"le salon de thé de 1929 comportait une innovation remarquable : la première piste de danse en dalles de verre lumineuses installée à bord d'un paquebot. Les ridicules colonnes cédaient la place à de robustes piliers cylindriques en laque noire moirée, que venaient égayer les tentures cyclamen. Les parois furent habillées de dessins des monuments de Paris traités dans des camaïeux doux et discrets".

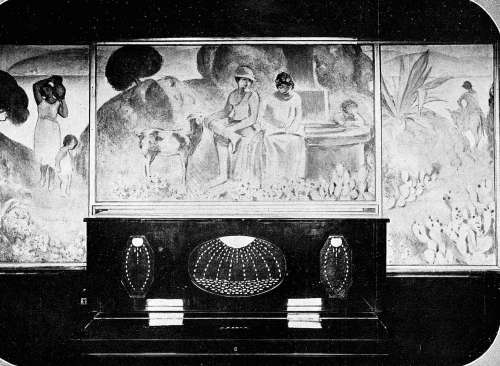

Le fumoir des premières classes - les colonnes étaient en marbre jaune et vert à médaillons, les sièges en cuir rouge. Architectes : Raguenet et Maillard, ferronnerie : Raymond Subes.

La descente des premières classes du "Paris".

Le salon mixte du "Paris".

Une cabine de luxe par Tardif - peinture décorative de Henri Lebasque pour le petit salon de luxe - piano avec marqueterie de nâcre.

Le salon de conversation des premières classes du "Paris".

La grande descente du "Paris" était surmontée d'une coupole. L'ensemble était conçu par Bouwens de Boijen et le maître ferronnier Edgar Brandt.

L'incendie du "Paris" au Havre le 18 avril 1939, résultat d'un attentat supposé par les nombreux feux qui partirent du bateau et qui coûta la vie à l'officier de sécurité du bord, le capitaine Sourdille.

Sources :

"La Renaissance de l'Art Français" - 1921 par Paul-Sentenac

"Arts Décoratifs à bord des Paquebots Français 1880 - 1960" - 1992 - éditions Fonmare par Louis-René Vian

Archives Ouest-France

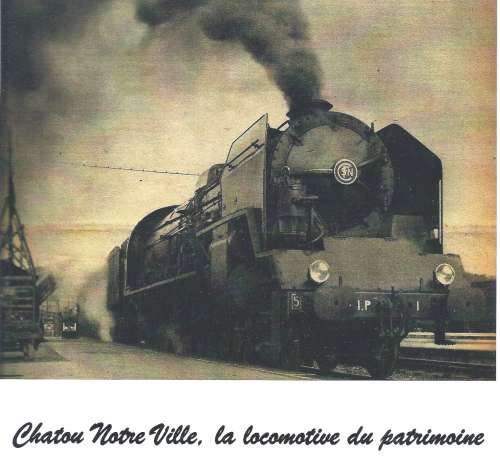

Locomotive SNCF 241 P compound fabriquée aux usines Schneider du Creusot de 1948 à 1952, emblème de l'association.

Les commentaires sont fermés.