15/01/2013

L'HOTEL DE VILLE DE CHATOU, UN PATRIMOINE A FAIRE RENAITRE

Cliché Arnaud Muller (2000)

L’hôtel de ville de Chatou laisse dans l’indifférence par son absence de relief à la suite d’une rénovation ratée en 1964. Et pourtant, avec la propriété de l'ancien bailliage, il fait partie des rares demeures d’Ancien Régime ayant survécu dans la commune. Lorsque l’occasion d’un ravalement se présentera, l’association demande qu’un effort soit fait pour lui redonner son caractère et qu’une inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques vienne couronner les efforts entrepris pour le remettre en valeur.

La construction d’origine fut édifiée par Jean Berger, valet de chambre de Marie de Médicis, au début du XVIIème siècle. Sa fille épousa le sieur Dubuisson, conseiller et secrétaire du roi, qui en prit possession puis à sa mort, ses enfants la revendirent en 1706 à Alexandre Lhuillier, secrétaire du roi. Louis-Jacques de Vitry, chevalier, seigneur de Malassise, l’acquit sous Louis XV et la transforma au point selon une forte présomption, de lui donner son aspect actuel.

La villa Fauchat lors de sa vente à la SCI des 17 en 1878 - collection Louis Bigard

Propriété privée, l'édifice rentra dans la vie publique en 1878 à l’instigation de 17 bienfaiteurs emmenés par le maire Ernest Bousson, qui achetèrent la propriété aux consorts Fauchat et lotirent intelligemment ses abords avec les bâtiments en pierre de taille que l’on connaît.

L'hôtel de ville dans l'aspect qu'il conserva de 1878 à 1964. Le buste de la République, inauguré par Maurice Berteaux en 1902, fut retiré en 1941.

Pourvu d’un décor de fausses briques comme nombre d’anciennes demeures de Chatou érigées au début du XVIIIème siècle et jusqu’au milieu du XIXème siècle, le nouvel hôtel de ville agrémenté d'un campanile concentra les évènements enjoués ou tragiques de Chatou. Il conserve encore de nos jours des décors intèrieurs du XIXème siècle.

Une vue aérienne qui fait un choc : l'hôtel de ville quelques années avant la destruction du quartier qui l'entoure au nom de la Rénovation et de la construction du nouveau pont routier. Nous sommes probablement vers 1958. Sur le trottoir figure l'inscription "Vive de Gaulle, vive la France" avec le V de la Victoire.

Une photo sans doute prise à la sortie de la salle du conseil municipal nous montre deux personnages vers 1959-1960 : le nouveau maire Jean-François Henry, maître des requêtes au Conseil d'Etat et à sa gauche, le décorateur Georges Rémon, bien connu des lecteurs de nos rubriques, qui disparut en 1963.

Cliché Annette Mauban

Enfin, qui le sait ? l’ancien hôtel de ville de Chatou au décor de fausses briques accueillit en 1961 une scène du film de Guy Lefranc, « Conduite à Gauche », une comédie jouée par Dany Robin, l’acteur et chanteur Marcel Amont et Noël Roquevert, comédie dans laquelle sa salle des mariages fut, en quelque sorte, un interprète majeur.

L'hôtel de ville endommagé peu avant sa "rénovation" en 1964

Une rénovation en 1964 lui enleva son décor alors très abîmé dans une époque où, en dépit des efforts du ministre André Malraux et des clameurs horrifiées de certaines associations face aux destructions parisiennes, la considération du patrimoine était nulle. La suppression des fenêtres à petits carreaux et la pose de PVC ajoutèrent à la dévalorisation de l’immeuble cependant que la charpente, la zinguerie et la toiture, subirent à leur tour leur part de déclin.

A l’heure où le patrimoine a pris une place plus importante dans la culture de notre société, représentant un aspect de notre civilisation dans lequel se reconnaissent toutes les générations, nous ne pouvons que souhaiter que ce bâtiment conçu sous l’Ancien Régime, aux proportions élégantes et au regard rivé sur l’avenue la plus emblématique de la commune, soit remis en valeur et protégé une fois pour toutes des opérations de destruction-reconstruction maladives qui ont en partie miné le charme de Chatou.

Sources :

"Chatou, les châteaux et le Nymphée" par Jacques Catinat - éditions SOSP

"Cinémonde" 1961 - communication José Sourillan

Publié dans CHATOU SOUS LA IIIEME REPUBLIQUE, L'AMENAGEMENT DE CHATOU | 00:41 | Commentaires (0) | Lien permanent

30/12/2012

LES BELLES HEURES DE LA SOCIETE DE LA LEGION D'HONNEUR A CHATOU

Lucienne Boyer, vedette Columbia, à la fenêtre du train transatlantique à la gare Saint-Lazare l'emmenant vers le paquebot Normandie pour un voyage à New-York - 4 octobre 1935 - collection Pierre Arrivetz

Au début des années trente, le pays commençait à peine à guérir des plaies de la première guerre mondiale qu'il s'enfonçait dans la crise économique. Une époque de solidarité était cependant née au lendemain de l'Armistice alors que des millions de familles avaient vu les leurs disparaître ou être handicapés à vie. La Légion d'Honneur apporta une contribution essentielle aux soins des grands blessés, mobilisant les vedettes du moment pour gagner la générosité du public.

Chatou conserve un témoignage de son action : le 11 juin 1932, la salle des fêtes place Maurice Berteaux accueillit la fête de bienfaisance du Comité de La Légion d’Honneur de Rueil, Bougival, Chatou, Le Vésinet, Croissy, Nanterre.

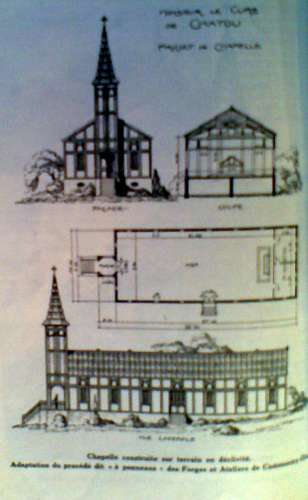

La très belle salle des fêtes qui ornait la place du marché à Chatou. Construite en 1893 grâce aux deniers de Maurice Berteaux et de quelques bienfaiteurs , elle fut le théâtre de nombre de manifestations de Chatou et de la région. Cette salle avait été érigée sur les plans des architectes Catoviens Alfred Gaultier (auteur des plans du château de la Pièce d'Eau Villa Lambert) et Eugène Gilbert (adjoint au maire et architecte, auteur de plans de villas à Chatou). Elle fut détruite en 1973 par la municipalité - collection Pierre Arrivetz

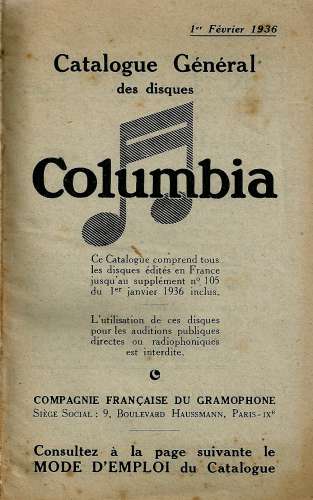

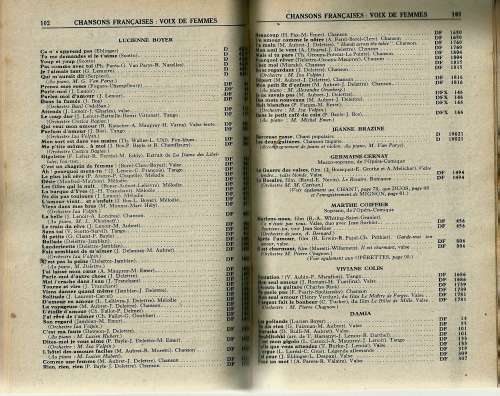

La Société de La Légion d’Honneur avait alors établi un programme de spectacles digne de la capitale en présentant quelques stars de l’époque : Lucienne Boyer (1901-1983), vedette Columbia qui avait entamé une carrière de chanteuse pendant la Grande Guerre et dont les disques étaient pressés à Chatou, Henry Laverne, fantaisiste dont les disques de sketchs avec son collègue Bach étaient également pressés sous le label Pathé à Chatou, Mesdemoiselles Nelly, Solange et Jamie Schwarz de l’Opéra de Paris.

Lucienne Boyer dans le catalogue Columbia avant-guerre. Plus importante vedette féminine par le nombre de ses chansons (plus d'une page pour ses nombreux titres), elle fut une chanteuse phare du label produit chez Pathé-Marconi à Chatou jusqu'à l'Occupation. Un disque était encore édité à titre de témoignage en 1956 dans le catalogue général. La Compagnie Française du Gramophone, filiale de la Columbia Graphophone Company Limited de Londres, était chargée de l'édition en France des disques Columbia et La Voix de Son Maître - collection Pierre Arrivetz

Source :

La Liberté de Seine-et-Oise - 1932 - Archives Départementales des Yvelines

Publié dans CHATOU ET L'ENTRE-DEUX-GUERRES, CHATOU SOUS LA IIIEME REPUBLIQUE | 01:26 | Commentaires (0) | Lien permanent

17/12/2012

PAUL ABADIE (1812-1884), LA RENOMMEE D'UN ARCHITECTE INDEPENDANT

La cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême revue par Paul Abadie au terme d'une campagne de restauration entreprise de 1850 à 1875 à l'instigation de l'évêque d'Angoulême. L'architecte lui donna le style romano-byzantin mais prit soin de lui restituer les chapelles néo-romanes autour du choeur. Service Patrimoine d'Angoulême.

L'Eglise Notre-Dame de Chatou à la suite de l'intervention de Paul Abadie en 1871-1872. La façade romane avait été conservée - collection Louis Bigard - Pierre Arrivetz.

Un pilier cannelé de Paul Abadie à la suite de la restauration de l'église Notre-Dame en 2010, référence de l'architecte catovien à l'époque romaine du Bas-Empire - cliché 2010 Pierre Arrivetz.

En 1874, Paul Abadie remporta le concours pour l'érection d'un monument expiatoire sur la colline de Montmartre, une victoire concluant l'examen de 78 projets, conséquence d'un voeu émis par l'Assemblée Nationale en 1873 en réponse à la Commune et au courant anti-religieux. Cet évènement dut le décider à ne pas renouveler son mandat de conseiller municipal de Chatou en 1875.

Construit en pierre calcaire de Chateau-Landon sur une souscription entièrement privée de dix millions de fidèles entre 1874 et 1919, le monument dont Paul Abadie dressa les plans symbolise Paris dans le monde entier aux côtés de la Tour Eiffel.

Lors de l'Exposition Universelle de Paris en 1878, alors que le chantier battait son plein, un premier hommage fut rendu à l'architecte par un commentateur de la manifestation : " l'auteur de cette oeuvre considérable est un indépendant qui butine sur toutes les fleurs dont sa route est semée. Un peu gothique, bien davantage romano-byzantin, très latin dans son ensemble, l'art de Monsieur Abadie ne dédaigne d'ailleurs ni Athènes ni Rome. Certes, il ne faut pas une valeur ordinaire pour amalgamer convenablement de pareils contrastes, qui, a priori, semblent très disparates. Le danger est réel, et nous ne conseillons pas à tous de le courir. Mais le talent éminent de Monsieur Abadie sait fondre en une harmonie parfaite des éléments si divers, et parvient à procurer aux yeux la sensation d'une douce surprise.

Il y a là un exemple frappant de la haute raison d'un architecte se préoccupant surtout de l'effet à produire, lorsqu'il s'agit de planter un monument sur la montagne qui domine souverainement une ville immense, et destiné à être vu, de tous côtés, à de grandes distances.

En pareil cas, une nécessité s'impose, celle d'une architecture robuste se décorant elle-même par la nature de ses formes et n'admettant pas les détails de composition et d'ornementation qui n'apporteraient aucun concours utile à sa silhouette générale. En architecture, la sagesse est une notable partie du talent et le commencement du génie créateur."

La basilique du Sacré-Coeur de Montmartre, oeuvre de Paul Abadie - cliché 2011 Pierre Arrivetz.

Paul Abadie mourut sur le quai de la gare de Chatou à l'été 1884 :

« Monsieur Paul Abadie, architecte, membre de l’Institut, a été frappé, vendredi 1er août, d’une attaque d’apoplexie, à la gare de Chatou, au moment où il descendait du train venant de Paris ; l’éminent artiste est mort dans la nuit. » (Gazette des Architectes et du Bâtiment – août 1884).

«Le vaillant architecte était frappé inopinément et mortellement en revenant d’exercer les fonctions de juré au Concours du Grand Prix d’Architecture » (Revue de l’Architecture et des Travaux Publics – 1885). « Avant de clore son discours, Monsieur Daumet insiste sur la bienveillance parfaite qui caractérisait Abadie, président du Cercle des Maçons et Tailleurs de Pierre. »

Depuis 1972, une voie honore l'architecte dans le quartier Gambetta. Les deux cents ans de sa naissance n'ont pas été commémorés à Chatou. L'association lui a rendu hommage par une conférence le 19 juin 1998 de Claude Laroche, ingénieur des études au ministère de la Culture et défenseur de l'oeuvre de Paul Abadie. Chatou ne pouvait qu'être associée à la renommée de cette oeuvre singulière qui concourt encore aujourd'hui à l'intérêt de notre patrimoine national.

11/11/2012

"CLEMENCEAU" SUR FRANCE 3

Sortie du Traité de Versailles: au premier plan, Clemenceau et Wilson, au fond, quatrième en partant de la gauche, Georges Mandel, son jeune chef de cabinet, né à Chatou le 5 juin 1885. Source : "Georges Mandel, l'homme politique" par Georges Wormser - cliché coll. Georges Sirot - Librairie Plon 1967.

Servi par une reconstitution sans défaut et des comédiens excellents, Didier Bezace dans le rôle de Clemenceau, Marc Citti dans celui de Georges Mandel, Grégory Gadebois dans celui de Georges Wormser et Thierry Gibault dans celui du général Mordacq, le téléfilm « Clemenceau » d’Olivier Guignard diffusé sur France 3 le 10 novembre 2012 a offert au grand public l’histoire d’une phase décisive de la Grande Guerre. Alors que le conflit mondial, loin de s’enliser, tournait au désavantage de la France trois ans après son déclenchement, Georges Clemenceau, ancien président du Conseil de 1906-1909 alors âgé de 75 ans, fut nommé en désespoir de cause par le président Poincaré. Changement de chef, changement de méthode, changement de commandement, changement d’attitude. La durée et le caractère meurtrier du conflit auraient perdu tout sens si la France avait signé une paix blanche.

Le général Foch nouvellement nommé contenait l’invasion, mais il manquait les clés de la victoire : l’arrivée du million de soldats américains conjuguée au lancement des chars et à la multiplication des avions, fit passer l’espoir dans le camp allié en août 1918. La persévérance payait enfin, Foch faisait reculer l’armée allemande. Pendant tout ce temps, Georges Mandel agissait, défaisait les intrigues, représentait Clemenceau dans tous les secteurs hors la guerre. Il fut le chef de cabinet de Clemenceau, l’homme de confiance détesté qui tint les parlementaires jusqu’à la victoire.

Même en fiction, le discours de Clemenceau et ses paroles sur la « France retrouvée » aux côtés des représentants de l’Alsace-Lorraine, ont permis au spectateur de ressentir l’émotion bouleversante du sacrifice et de la gloire du pays. « Etre fort pour imposer la paix », un appel de raison de Clemenceau rendu à la vie civile que l’on refusa d’entendre. En 1920, battu aux élections présidentielles sur la campagne d’Aristide Briand qui fit élire Paul Deschanel, dont le passage à la folie interrompit piteusement le mandat, Clemenceau vit peu à peu jusqu’à sa mort son action se diluer dans les jeux parlementaires habituels et l’impuissance de la S.D.N. promue par Briand apparaître au grand jour.

Après la disparition de Clemenceau (1929), Georges Mandel fut le seul parlementaire avec Henri de Kerillis à s’opposer aux violations continuelles des clauses du traité de Versailles. L’éclat de la victoire de 1918, le patriotisme de la Grande Guerre, le tribut trop lourd payé par la France, furent jetés aux orties. A l’arrivée d’Hitler, un pacifisme électoraliste, un nationalisme de règlements de compte, une stratégie de défense nationale forgée par la médiocrité, relayèrent puis balayèrent la victoire de 1918.

29/06/2012

UN DECORATEUR CATOVIEN DANS LES EXPOSITIONS UNIVERSELLES : HENRY PENON

Une image nocturne de l'Exposition Universelle de 1867 : "le promenoir", aux abords des cafés et lieux de restauration.

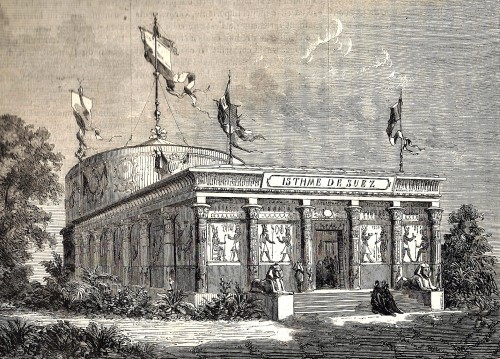

A l'Exposition Universelle de Paris de 1867, le pavillon de l'Isthme de Suez abritant d'importantes maquettes et tableaux des travaux entrepris.

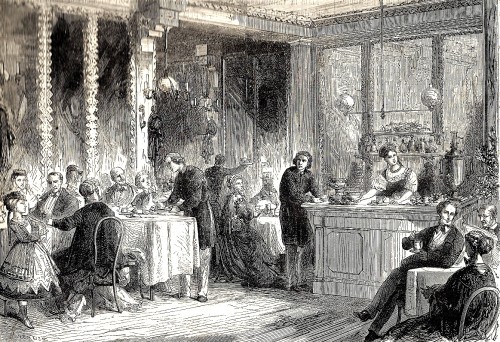

Le café russe à l'Exposition Universelle de Paris de 1867

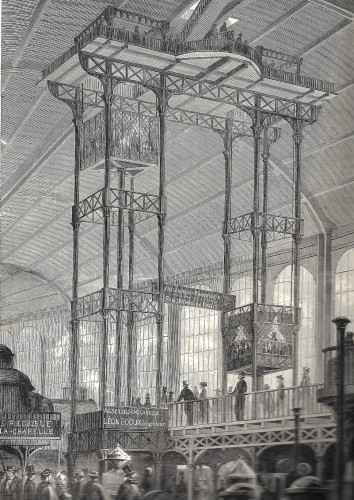

Les ascenseurs exposés par Monsieur Léon Edoux à l'Exposition Universelle de Paris de 1867

Un atelier de gravure sur verre à l'Exposition Universelle de Paris de 1867

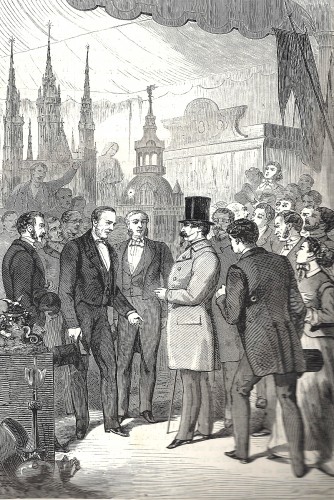

A la demande de Napoléon III, la classe 94 était l'exposition réservée aux créations des ouvriers eux-mêmes représentés par 320 exposants. L'Empereur y récolta des applaudissements aprés y avoir fait une visite le 21 octobre 1867 au cours de laquelle il acheta divers objets et déclara : "c'est mon devoir de travailler au bonheur public et particulièrement à celui des classes ouvrières qui montrent tant de zèle, d'intelligence et de patriotisme." La gravure le représente avec Monsieur Sajour, président du comité d'admission de la classe 94.

Alors que des dizaines de millions de visiteurs s’y ruaient pour observer les œuvres de milliers d’exposants, les expositions universelles de Paris de 1867 et 1878 vinrent rappeler au monde que dans l’industrie des Beaux-Arts, la France entendait garder son rang.

Un Catovien s’y distingua : Henry Penon, décorateur-tapissier, né en 1831, dont les ateliers furent situés à leurs débuts 10 rue du Faubourg Saint-Honoré et rejoignirent vingt ans plus tard la rue La Boëtie.

Les expositions universelles avaient le don pour consacrer non seulement la richesse technique et artistique d’un pays mais encore le talent de jeunes entrepreneurs. Sous le Second Empire, Henry Penon, tapissier-décorateur, fut de ceux-là. L’un des pavillons de l’Exposition Universelle de 1867, « Le Repos de l’Impératrice », lui dut sa célébrité. Voici ce qu'écrivit Edmond About dans « L’album de l'Exposition Universelle de 1867 illustrée » :

" J'ai gardé pour la fin la perle de cette Exposition. Ce petit pavillon, si simple et si modeste en apparence, est une œuvre aussi capitale dans son genre que la serre de M. Dormois…(...) C'est M. Henry Penon qui a conçu, esquissé, dessiné, fait exécuter cet ensemble et tous ces détails. L'exécution appartient par moitié à son associé, qui est son frère. Ces jeunes gens ont sous la main toute une école de peintres décorateurs dont l'aîné est à peine âgé de vingt-cinq ans.

M. Henry Penon a-t-il, comme il le croit, inventé un nouveau style de décoration ? je n'ose me prononcer là-dessus. Il doit beaucoup aux artistes du temps de Louis XVI, quoiqu'il se fasse un point d'honneur de ne rien leur emprunter. Ce qui lui appartient incontestablement, c'est le sentiment du beau, la rage de bien faire, et un certain mépris des obstacles qui a produit dans le courant de cet hiver un résultat vraiment curieux. Je vous ai dit que les principaux sujets de sa décoration intérieure sont peints sur satin dégradé. Mais les teintes dégradées ne s’obtenaient jusqu’ici que par le tissage ou l’impression ; belles par le tissage, médiocres par l’impression lorsqu’elle les donne.

Ils ont fait, font et feront des élèves. L'art si français et si parisien de la tapisserie devra beaucoup à leur initiative et à leur exemple. Ils ne sont pas riches, ils commencent, et les voilà qui fournissent une quote-part exorbitante dans un travail collectif qui doit durer six mois et coûte 200.000 francs pour le moins."

Panorama du "Jardin Réservé " à l'Exposition Universelle de Paris au Champ de Mars en 1867 avec à sa gauche le pavillon octogonal d'Henry Penon dédié à l'impératrice Eugénie

Dans son ouvrage « L’Art Industriel à l’Exposition Universelle de 1867 », Auguste Luchet décerna ce commentaire :

« M. Henry Penon, de la maison Penon Frères, est un tapissier illustre. Et, comme on vient de le voir, nous ne sommes pas enthousiaste des tapissiers, lesquels, en fait d’art, empruntent beaucoup plus qu’ils ne prêtent. Mais celui-ci fait exception.

Celui-ci est sérieusement un homme de génie dans son genre. L’auteur du pavillon de l’Impératrice, songeant à employer le terrain qu’on lui concédait, entreprit de créer un kiosque dans un parc. Ce n’est pas qu’il y en eût déjà, Dieu merci ; mais personne, que nous sachions, n’avait, fût-il même architecte à ruban, distingué ces habitations mignonnes des lois d’ensemble et d’intérieur qui régissent les pièces banales de la grande habitation.(…)

Le sujet : Le Matin, un poème. Et, pour chanter ce poème dans la pièce octogone, quatre panneaux principaux, accompagnés chacun de deux panneaux latéraux. Les quatre autres faces percées à jour par de hautes fenêtres. Nature et lumière, éther et parfums. » Alors que des boiseries en sycomore furent choisies par le décorateur, il y sculpta des motifs de houx et d’aubépine, de rose sauvage et de muguet, de feuillages de peuplier, de platane, d’orme et de chêne.

Des panneaux en soie teints en tons dégradés, « depuis celui de satin bleu d’argent à celui d’azur un peu plus obscurci, afin de reproduire le ciel », figuraient « la blonde Psyché » qu’Eros éveillait en secouant un bouquet sur son front tandis qu’au fond du tableau, des enfants joyeux dansent en rond."

Le 1er juillet 1867, pendant l'Exposition, Henry Penon reçut une Médaille d'Or parmi quatorze exposants distingués de l'Europe entière.

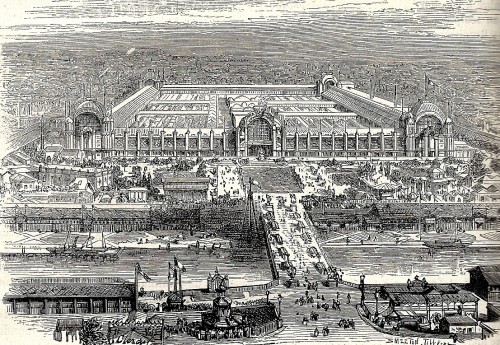

Ci-dessus, une gravure représentant la ruée vers l'Exposition Universelle de Paris de 1878.

En 1878, la France de Mac-Mahon brava son isolement international par une nouvelle exposition universelle. Celle-ci offrit notamment l’avantage de réduire les opinions desséchées de tous ceux, qui en Europe, se faisaient fort de convoyer sans fin le char funèbre de la guerre Franco-Prussienne.

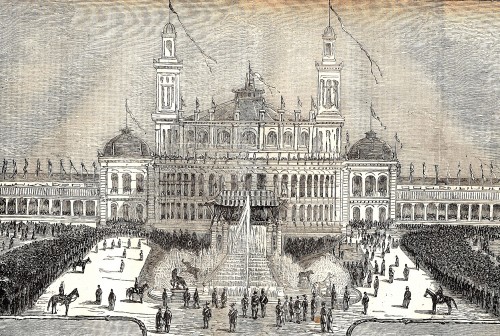

L'inauguration de l'Exposition Universelle de Paris le 1er mai 1878 autour du Palais du Trocadéro nouvellement construit.

Vue générale de l'Exposition de 1878 au Champ de Mars.

La maison égyptienne, un jour de conférence de Ferdinand de Lesseps à l'Exposition Universelle de 1878.

Mobilier de la Société des Marbres et Onyx d'Algérie à l'Exposition de 1878

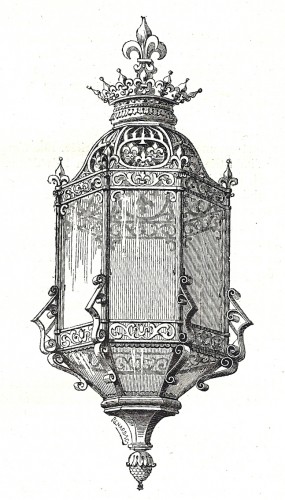

Lanterne en fer forgé de M.Bodart à l'Exposition Universelle de Paris de 1878, élégante et discrète...

Fontaine Renaissance, par la maison Christofle, à l'Exposition Universelle de Paris de 1878.

Le marteau pilon à vapeur du Creusot et en fond, le Pavillon du Creusot à l'Exposition Universelle de Paris de 1878.

L’œuvre des décorateurs à l’Exposition Universelle de Paris fut rapportée par le Rapport du Jury International édité par le Ministère de l’Agriculture et du Commerce :

« si nous pouvions convier les visiteurs de notre exposition à une incursion dans le Paris moderne (un hommage à l’œuvre si conséquente de Napoléon III et du baron Haussmann ), c’est là seulement qu’ils pourraient se rendre compte du véritable rôle du tapissier décorateur et de l’importance du concours qu’il a pu prêter à l’architecte pour créer ces habitations, dont un grand nombre sont des types achevés de haut goût et de véritable élégance.

Ce sont ces maisons d’élite qui ont été, avec les écoles d’architecture et les écoles d’apprentis, le plus précieux soutien de l’industrie du tapissier décorateur, et qui l’ont aidé à maintenir la réputation que la France s’est faite dans cet art. Il ne faut pas non plus oublier l’heureuse influence de la Société pour la Propagation des Livres d’Art, qui ne saurait être trop encouragée.

Paris est donc toujours resté le grand centre de l’industrie du tapissier décorateur, et, sur un mouvement d’affaires annuelles de 100 millions pour toute la France, Paris peut revendiquer à lui seul 70 millions.

(…) Il faut bien que nous disions que les objets figurant à une exposition de tapissiers décorateurs sont sacrifiés d’avance ; et le sacrifice à faire est considérable, puisque la somme dépensée par les vingt exposants de la France s’est élevée à prés d’un million de francs.

Mais, pour peu nombreuses qu’elles aient été, les maisons qui ont exposé n’en ont pas moins représenté brillamment l’industrie parisienne du tapissier décorateur. » Et le rapporteur de citer Fourdinois en premier lieu et en second, « la maison Penon, dont l’exposition a eu la bonne fortune d’attirer et de captiver la foule.

Nous sommes ici en présence d’un véritable ensemble décoratif : au point de vue du coloriste, il est difficile d’éprouver une satisfaction plus complète. Le choix des étoffes, leurs nuances rompues, la manière dont elles sont drapées, la richesse des passementeries, tout est bien œuvre du décorateur.

M. Penon a aussi exposé des panneaux en broderies, qui sont d’une grande beauté et d’un grand effet décoratif. L’un de ces panneaux est un mélange de tapisserie de basse lice et de broderies d’application. Le relief est puissant et la coloration est vraiment belle. Ces trois panneaux exposés, représentant l’un une figure, l’autre une fête champêtre et le troisième un paysage, trouveraient leur digne place dans un musée des travaux à l’aiguille. »

Henry Penon quitta l’exposition universelle de Paris de 1878 avec la Légion d'Honneur au grade de Chevalier dans les classes 17 à 29 du mobilier, la seule qui fut remise à un tapissier.

L’un de ses mérites, écrivit-on, fut également d’avoir mis à la mode la peluche.

A Chatou, Henry Penon quitta la rue de la Procession pour emménager rue de Sahüne où il se rendit acquéreur de la villa "le Cèdre" en 1884.

Domicilié également à Paris 95 avenue Victor Hugo, il séjourna au « Cèdre » jusqu’à sa mort en 1907.

La villa (ci-dessous) avait été déclarée au cadastre en 1866. Couvrant les lieux-dits "les Justices" et "les Gargouilles", son immense domaine fut morcelé en 1891 par le décorateur lui-même, ce qui donna lieu à l’ouverture de la voie qui porte son nom à Chatou par une décision unanime du conseil municipal du 9 septembre 1892 sur proposition de Maurice Berteaux. A la demande d'Henry Penon, celle-ci prit le titre d'avenue et non de rue. Quant à la seconde voie ouverte dans le prolongement de la rue Sous-Bois, le conseil lui attribua le nom de François Laubeuf, en l'honneur du maire héroïque de Chatou lors du siège de 1870.

En 1882, c’est en qualité d’artiste « sorti du rang » qu’Henry Penon observa l’exposition rétrospective de l’Union Centrale des Arts Décoratifs. Point de participation mais un jugement sévère de ses pairs à travers une critique sans ambages du mobilier en vigueur exprimée dans son ouvrage « Etude du Mobilier ». Il fut également un membre actif de la Société des Arts Appliqués à l’Industrie.

Modéle de papier peint de la collection des ateliers Penon - bibliothèque Forney

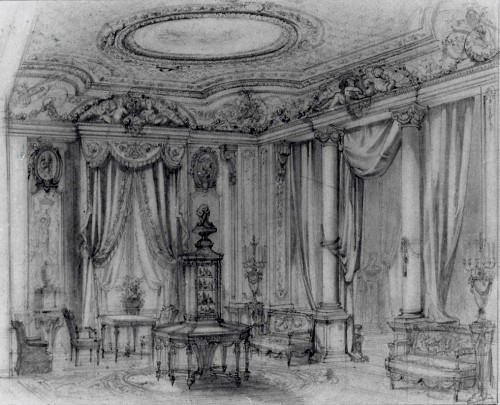

Projet de décoration intèrieure par les ateliers Penon - bibliothèque Forney

Quelques années plus tard, il fit don d’ouvrages de projets de ses ateliers, dont la liste a été conservée à la Bibliothèque du Musée de l'Union Centrale des Arts Décoratifs (ci-dessous, modèle de papier peint). Ceux-ci renferment plus de 2000 dessins ainsi que vint en témoigner pour l’association en l'an 2000 Madame Odile Nouvel, conservateur du département du XIXème siècle du Musée des Arts Décoratifs et spécialiste du mobilier Napoléon III-1880.

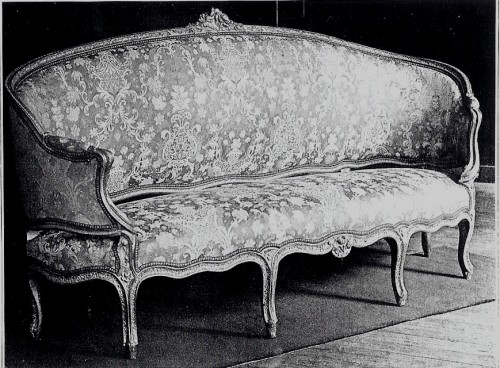

Les 14 et 15 mai 1891, Henry Penon dispersa une partie de son mobilier aux enchères à Drouot. Son inventaire ne laisse pas indifférent : tableaux de l’école française du XVIIIème siècle, des écoles flamandes et hollandaises parmi lesquels des tableaux de Boucher, Breughel, Chardin, des aquarelles de Fragonard et Géricault, dessins de Girodet et d’Hubert-Robert, pastels de Van Loo et Watteau, sculptures et bronzes du XVIIIème siècles. Retenons pour la postérité ce cliché d’un canapé de Madame de Pompadour :

Henry Penon maria sa fille Henriette au général Joffre, alors directeur du Génie au Ministère de la Guerre, en 1905, faisant rentrer, sans le savoir, sa famille au coeur de la plus grande conflagration que le monde ait connue.

Sources :

Madame Odile Nouvel-Kammerer, conservateur - Musée de l'Union Centrale des Arts Décoratifs, spécialiste du mobilier Napoléon III - 1880, auteur de "L'aigle Et Le Papillon - Symboles Des Pouvoirs Sous Napoléon 1800-1815" (2007 -Les Arts Décoratifs), "Papiers peints panoramiques" (2001 -Flammarion), "Le style Second Empire" (1999 - Flammarion)

Archives départementales des Yvelines : "La Liberté de Seine-et-Oise", 23 août 1907

Archives municipales de Chatou : recensements de population

"L'Album de l'Exposition Universelle de 1867 Illustrée"

"L'Art Industriel à l'Exposition Universelle de 1867"

Exposition Universelle de 1867 - "Les Arts dans l'Industrie - Rapport du Jury International"

"Les Merveilles de l'Exposition de 1878"

Bibliothèque Forney

Service Historique de la Défense

L'auteur remercie Madame Strugo, propriétaire de la villa d'Henry Penon à Chatou, qui lui a permis de prendre la photo qui illustre cet article en 2005.

23/06/2012

"GEORGES MANDEL" (1885-1944) PAR PAUL COBLENTZ

« Georges Mandel, je veux dire Louis Georges Rotschild, car tel était son véritable nom, est né le 5 juin 1885 à Chatou. Ses parents y passaient cette année-là les mois d’été dans une petite villa située avenue du Chemin de Fer (aujourd’hui rue du Général Sarrail).

« Georges Mandel, je veux dire Louis Georges Rotschild, car tel était son véritable nom, est né le 5 juin 1885 à Chatou. Ses parents y passaient cette année-là les mois d’été dans une petite villa située avenue du Chemin de Fer (aujourd’hui rue du Général Sarrail).

Chatou 1885…15 kilomètres de Paris…C’était alors le bout du monde, une halte de quelques « pataches », de quelques rares omnibus, l’arrêt d’une ligne de grande banlieue aux trains peu nombreux. Les estivants n’en venaient pas moins y découvrir pendant les vacances les multiples agréments que la Seine offre à ses fidèles. Les Guides Bleus de l’époque vantaient en aval et en amont de Chatou deux îles bénies des amoureux, un excellent estaminet au milieu d’herbages « médiocres mais fleuris » qui attirait vers Chatou bien des gourmets de Paris et de Saint-Germain.

Les pêcheurs numéro 1, comme on les appelait alors (on dirait aujourd’hui « les mordus ») se donnaient rendez-vous sur les berges de Chatou pour y traquer sans merci ces fritures merveilleuses dont l’espèce tend depuis à disparaître.

Si j’insiste quelque peu sur cette charmante bourgade natale de Georges Mandel, c’est que, quarante ans plus tard, l’homme d’Etat aimait encore à s’y arrêter au passage, à y rêvasser quelques instants, ce qui contrastait singulièrement avec ses habitudes, et, il faut le noter, avec le peu de cas que ce politique faisait du spectacle de la nature.

Entre deux suspensions de séance tumultueuse au Palais Bourbon, tandis que les couloirs bouillonnaient d’une fièvre tapageuse dont Mandel était bien souvent le satanique animateur, Lautier prétendait que le député de Lesparre, montant seul dans sa voiture, a donné plus d’une fois cet ordre à son fidèle chauffeur : « - Henri, à Chatou, aller et retour. » (…) »

In Paul Coblentz "Georges Mandel" (1946)

Pour en savoir plus sur l'homme d'Etat né à Chatou, voir notre rubrique "*Manifestations historiques" au sujet de la pose du médaillon de Georges Mandel le 5 juin 2008 sur sa maison natale avenue Sarrail.

22/06/2012

LA TRAGEDIE "PRINCE" (1934): UNE PISTE DE CROISSY A LA GENDARMERIE DE CHATOU

Les chansons de Lucienne Boyer, Albert Préjean, Fred Adison, Tino Rossi, Reda Caire eurent beau égayer le moral de l’année 1934, un seul mot, la crise, un faible mot, à remplacer par la décomposition morale et économique du pays, s’affichait. Ce ne fut pas une chansonnette mais un opéra tragique et sanglant que fredonnèrent les Français. Il avait pour nom l’affaire Stavisky, un fait divers qui aujourd’hui ne ferait peut-être plus les gros titres. Stavisky, dit « Serge Alexandre » en raison d’une carte d’identité délivrée par la préfecture de police en 1928 à ce faux nom, sévissait de longue date.

Arrêté à Marly-Le-Roi en juillet 1926 pour un cambriolage de 10 millions de francs de titres, il était sorti de prison pour « raisons de santé » l’année suivante. Ses escroqueries se dénombraient. L’homme était de nouveau arrêté sur la foi de rapports abondants – la police faisait bien son travail - mais la justice le libérait systématiquement. Plus de 80 dossiers sur son compte dormaient dans les antichambres des tribunaux.

Capable d’user et d’abuser de toutes les influences qui entouraient le pouvoir, Stavisky avait fini par accoucher de sa plus grande mystification : l'escroquerie autour des bons de Bayonne. L’un de ses complices, Gustave Tissier, le directeur du Crédit Municipal de Bayonne dont Stavisky était le fondateur, avait ainsi mis en circulation 239 millions de faux billets avec la bénédiction du député-maire président du conseil d’administration, Joseph Garat, maire radical de la ville de 1908 à 1919 et de 1925 à 1934.

Mais le 23 décembre 1933, Tissier fut arrêté et derrière lui, Garat, qui n’écopera que deux ans de prison. Le 7 janvier 1934, Stavisky fut retrouvé mort dans des conditions douteuses dans un chalet de Chamonix. Le titre du Canard Enchaîné est resté : « Stavisky s’est suicidé d’une balle tirée à trois mètres. Ce que c’est d ‘avoir le bras long ».

L’escroc Stavisky

Le ministre des Colonies, Dalimier, compromis, démissionna le lendemain. Raynaldi, le Garde des Sceaux, également lié à un ami de Stavisky, le banquier Sacazan, fit de même le 26 janvier. Le président du Conseil, Chautemps, dont le beau-frère, Pressard, était le chef du Parquet qui avait facilité la vie judiciaire de Stavisky pendant de nombreuses années, donna sa démission le 27 janvier 1934.

Le successeur de Chautemps, également radical, Edouard Daladier, composa son cabinet contre quelques concessions. Il prit des mesures contre les fonctionnaires réputés hostiles à la gauche. De curieuses promotions se mirent à pleuvoir. Le préfet de police de Paris, Jean Chiappe, fut nommé résident général au Maroc, le directeur de la Sûreté Générale, Thomé, devint administrateur de la Comédie Française cependant que coupable de ses libéralités judiciaires, Pressard fut nommé conseiller à la Cour de Cassation. Au rire et à l’indignation succéda la fureur populaire, à droite comme à gauche.

Mais ce furent les anciens combattants et les ligues d’extrême-droite qui descendirent dans la rue les premiers, engageant le 6 février 1934 prés de 40.000 manifestants au cri d’ « A bas les voleurs ». Une nuit d’émeute effroyable laissa sur le pavé 16 manifestants, un policier et fit un millier de blessés, prélude à la formation d’un « Front Commun » futur « Front Populaire ». Le 7 février 1934, Daladier démissionna. Il fut remplacé par Doumergue, qui créa une commission d’enquête parlementaire.

Entre-temps, le 7 janvier 1934, jour de la mort de Stavisky, fut interrogé un conseiller à la Cour du Parquet siégeant aux Assises, chef de la section financière, Albert Prince, par son supérieur, le premier président de la Cour d’appel, Eugène Dreyfus, le procureur de la République, Pressard, et deux autres membres du Parquet. On lui demanda ce qu’il avait fait des rapports de police de l’affaire Stavisky.

Pris de court et reçu à nouveau mais cette fois-ci par le premier président de la Cour de Cassation, Lescouvé, le 15 février 1934, il expliqua à ce dernier qu’il avait toujours transmis ses rapports au procureur Pressard, beau-frère du président du Conseil Camille Chautemps, mais que le procureur avait répondu qu’il verrait la suite à donner en finissant par lui demander de les classer dans le dossier Stavisky. Il déclara à Lescouvé : « je veux libérer ma conscience ».

Il fut convenu que le 18 février, Albert Prince lui remettrait toutes ses notes sur le dossier. Mais Lescouvé attendit en vain des nouvelles de Prince. Le 19 février, ce dernier siégeant normalement aux Assises entendait une jeune femme victime d’une tentative de meurtre sur une voie ferrée et lui posa des questions sur les conditions du choc avec le train. Il reçut une nouvelle note du président Lescouvé lui demandant son rapport et répondit qu’il n’avait pu consulter que tardivement le dossier Hudelo Cachard concerné, qu’il profiterait de la journée du 21 où il n’aurait pas d’audience pour rédiger la note demandée.

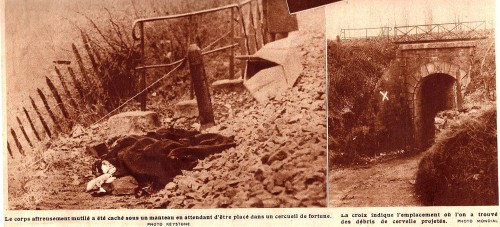

Le 20 février, Albert Prince quitta son domicile. Le 21 février 1934 aux environs de deux heures du matin, son cadavre fut retrouvé déchiqueté sur la voie ferrée traversant La Combe-Aux-Fées. Le conducteur du train qui l’avait découvert à 20h46 jugea qu’il l’avait écrasé. L’affaire Prince commença.

Ci-dessus, à droite, l’emplacement du corps mutilé, à gauche, l’emplacement des débris de cervelle du conseiller.

L’enquête à la Combe-Aux-Fées

Un commissaire de la Sûreté Générale, Monsieur Belin, arrivé à Dijon la nuit du 21 février 1934, déclara : « Messieurs, c’est un suicide ». Puis vint l’inspecteur chargé de l’enquête le 3 mars 1934 à la demande expresse du Garde des Sceaux Chéron, Bonny, missionné dans toutes les affaires criminelles et politiques. C’est lui qui officia en 1923 dans l’affaire Seznec, dont le principal chef d’accusation, une machine à écrire ayant servi à Seznec dans son grenier pour établir une promesse de vente en sa faveur de Quemeneur (assassiné), ne tient plus aujourd’hui.

Lorsqu’il fut désigné dans l’affaire Prince, Bonny faisait déjà l’objet plaintes déposées devant le Parquet pour ses méthodes de chantage et de corruption. Le 27 mars 1934 , il rendit un rapport concluant à un crime politique sans en apporter les preuves formelles en désignant trois gangsters, Carbone, Spirito et le baron de Lussats comme en étant les agents d’exécution potentiels.

Bonny fut révoqué de la police le 10 janvier 1935 puis condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis le 31 octobre 1935 par la Cour d’Assises de la Seine. Engagé dans la Gestapo pendant la guerre, il fut arrêté et fusillé non sans avoir affirmé qu’on lui avait demandé d’organiser la disparition de Prince pour éviter celle, politique, d’une partie de la classe parlementaire. Son témoignage, peu détaillé, jugé trop tardif et délivré à la veille de son exécution, est sujet à caution.

C’est peu après son rapport qu’éclata l’affaire Watson pour laquelle fut diligenté Monsieur Mondanel, de la Sûreté. Alors que les hypothèses les plus folles couraient au profit de la thèse du crime politique, l’une concernait Croissy. Elle partit du « château bleu », 3 avenue Gounod, occupé depuis 1925 par Monsieur Watson, milliardaire écossais et ancien représentant d’une compagnie pétrolière en France selon « L’Humanité ». Celui-ci louait une partie de sa villa à Monsieur Bruneau, son homme à tout faire.

Le « château bleu » tient manifestement son nom de l’agrandissement qui n’est pas sans rappeler les fastes de l’Exposition Universelle de 1855 de Londres. Photo prise avec l’aimable autorisation de Monsieur et Madame Imgal.

« L’Action Française » du 16 avril 1934 rapporta : « un américain, Monsieur Watson, qui sous-loue une aile de sa villa de l’avenue Gounod à l’amie d’un certain Monsieur Bruneau, industriel parisien, déclara, il y a quelques jours, à la gendarmerie, que cet industriel, à l’issue d’un bon dîner , lui avait avoué avoir, sur l’ordre de l’inspecteur Bonny, exécuté, à la frontière italienne, l’assassin du conseiller Prince, un nommé Fontaine.

Hier après-midi, le parquet de Versailles, composé de Messieurs Albert, substitut, et Pihier, juge d’instruction, s’est rendu avenue Gounod. Il était prés de 16 heures quand les magistrats de Versailles se présentèrent sur le seuil de l’opulente villa où demeure l’américain Watson. Les magistrats restèrent fort peu de temps avenue Gounod. Ils quittaient la villa vers 16h15, accompagnés de Monsieur et Madame Watson, ainsi que de Monsieur Bruneau. Un départ en voiture suivit pour le palais de justice de Versailles, annonça-t-on, mais à 17h30, on n’avait dans la capitale de Seine-et-Oise, pas connaissance de l’arrivée des magistrats et des témoins.

Ces derniers étaient en réalité à la gendarmerie de Chatou où ils étaient entendus. A la suite de l’interrogatoire qu’il a subi pendant tout l’après-midi à la gendarmerie, Maurice Bruneau, 23 ans, se disant marchand d’automobiles et demeurant à l’Hôtel des Ibis, au Vésinet, a été inculpé de tentative de meurtre sur X et placé sous mandat de dépôt. Monsieur et Madame Watson ont regagné leur domicile avenue Gounod à Croissy.

Monsieur Bruneau, qui est originaire de Montbazon, aurait fait aux magistrats les déclarations suivantes : le 3 avril dernier, alors qu’il se trouvait avec Monsieur et Madame Watson, à Monte-Carlo, il avait été accosté par deux individus dont il ne put fournir l’identité et qui lui avaient tenu à peu prés ces propos : « tu es en parfaites relations avec un riche anglais. Tu devrais l’obliger à apporter une somme de 500.000 francs et le faire venir à un endroit que nous fixerons pour le dévaliser. Sur cette somme, il va sans dire que tu aurais une très forte commission. »

Monsieur Maurice Bruneau s’empressa d’avertir Monsieur Watson qui, pensant que sa vie était en danger, quitta la Côte d’Azur pour réintégrer sa propriété de Croissy-Sur-Seine. C’est depuis ce moment qu’il est l’objet de menaces de mort de la part d’individus anonymes. Bruneau, poursuivant ses déclarations, a dit qu’il se rendit au rendez-vous fixé par les deux malfaiteurs. Il les vit dans une luxueuse automobile. L’un était assis à l’intérieur et l’autre au volant.

- Me voyant arriver seul, a dit Bruneau, les deux malfaiteurs comprirent que j’avais dû les trahir. A peine étais-je assis dans la voiture que je fus assommé à coups de matraque. Lorsque je revins peu à peu à moi, j’entendis les deux hommes qui faisaient allusion à l’assassinat du conseiller Prince. Pensant sans doute que j’étais toujours étourdi, les deux individus poursuivirent leur conversation, mais brusquement je tirai mon revolver de ma poche et fis feu sur l’individu qui était à mes côtés.

Je dus le blesser, car je le vis cracher du sang. Je retournai alors mon arme dans la direction du conducteur, mais mon revolver s’enraya. Le complice de ma victime, me voyant armé, arrêta sa voiture et me jeta hors de l’automobile en criant : « tu as de la chance de t’en tirer ainsi. Il vaut mieux que tu t’en ailles ». Je vis alors l’autre automobile disparaître dans la direction de la frontière italienne. J’ignore si j’ai tué l’individu sur lequel j’ai tiré et ne puis donner d’autres précisions.

A la suite de ces déclarations, Maurice Bruneau a été inculpé de tentative de meurtre par Monsieur Pihier, juge d’instruction, qui l’a placé sous mandat de dépôt. Maurice Bruneau va être transféré sous peu à la prison de Versailles. D’après l’enquête faite par la Sûreté Générale, tandis que Monsieur et Madame Watson se trouvaient à Monte-Carlo, ils auraient été mis en rapport avec le baron de Lussats et Carbone.

Le baron de Lussats, le 23 février, se serait livré à une agression sur Monsieur Watson, qui aurait refusé de lui prêter 25.000 francs. La Sûreté Générale va donc poursuivre son enquête pour retrouver la trace du blessé et de son complice.

Monsieur Mondanel, contrôleur général par intérim des recherches judiciaires à la Sûreté Générale, est allé dans la soirée à la gendarmerie de Chatou, où il a pris connaissance des procès-verbaux relatant les déclarations de Maurice Bruneau. A sa sortie vers 22 heures, Monsieur Mondanel a déclaré : « l’affaire s’annonce comme très intéressante si les faits sont vérifiés. Attendons. »

Bruneau aurait donné, au cours de l’interrogatoire qu’il a subi hier soir, une nouvelle version de l’histoire de malfaiteurs qu’il a rapporté l’après-midi. Voici les faits : Monsieur Watson serait allé en personne au rendez-vous que lui avait fixé le mystérieux personnage.

Cependant, mis en méfiance, le riche écossais aurait prié Bruneau de l’accompagner. Il fut ainsi fait. Au rendez-vous, Bruneau et Watson trouvèrent plusieurs hommes ayant l’accent italien et parmi eux, il y avait un nommé Fournier. L’entrevue eut lieu puis la demande d’argent à Monsieur Watson. C’est alors que Bruneau entendit cette phrase, qu’échangeaient deux bandits : « le jour où tu as supprimé Prince, tu avais moins la frousse. » Bruneau alors prit peur, voyant dans quel guet-apens lui et Watson étaient tombés.

C’est alors qu’il aurait sorti son revolver et tiré par quatre fois, blessant le nommé Fournier. Tout l’intérêt - et c’est à quoi s’attache le commissaire, Monsieur Jobard -, serait de prouver que la scène de terrorisme qui a eu pour théâtre le 4 avril la Côte d’Azur, peut être rattachée à l’affaire Prince.

A cet effet, les noms du baron de Lussats, très connu de Marseille à Monaco, et de l’inspecteur principal Bonny, aux indicateurs nombreux et « deus ex machina de l’affaire », selon l’expression d’un membre du Parquet de Dijon, prononcée par Monsieur Bruneau, ne suffisent évidemment pas. Il faut attendre et observer le développement de ce nouvel épisode d’une affaire criminelle qui en déjà eu beaucoup. »

Le lendemain, « Le Matin » écrivit que les aveux de Maurice Bruneau ne soulevaient pas d’émotion à Monte-Carlo. « Ceux qui le connaissent écoutent l’histoire en souriant et portent un doigt au front ». Le propriétaire de l’hôtel Lido à Monte-Carlo, Monsieur Webel, témoigna : « ce Bruneau me fit tout de suite l’impression d’être un fou. Il occupait une chambre voisine de la mienne. Je n’ai jamais eu locataire semblable. Je crois qu’il ne se couchait jamais. La nuit, il sortait de sa chambre pour faire les cent pas dans le couloir. J’allumais alors la minuterie et il rentrait précipitamment chez lui, mais pour ressortir presque aussitôt. »

Le valet de chambre, Antoine, acheva le tableau : « presque toutes les nuits, Monsieur Bruneau sortait plusieurs fois. Je le trouvais l’air égaré, un revolver à la main. Il prétendait qu’on avait tenté de s’introduire dans sa chambre par la fenêtre. Je réussis bien à le calmer pendant quelques temps en lui parlant doucement et en lui démontrant que personne ne pouvait l’inquiéter ; mais dans la nuit du 2 au 3 mars, il eut une crise qui me terrifia, il sonna comme d’habitude, et , quand je me présentai, il ne me reconnut pas : « qui êtes-vous », me demanda-t-il, « et que venez-vous faire ici ? »

Le 18 avril, « Le Matin » indiquait que le médecin légiste, le docteur Détis, après examen de Bruneau, ne constatait aucune trace d’un coup sur la tête, au moins concernant son agression, mais ne pouvait non plus l’exclure.

L’inspecteur Bonny, qui était le seul enquêteur à avoir conclu un crime, déclara au journal qu’il ne connaissait ni Bruneau ni Fournier dont Bruneau prétendait être l’assassin « et que celui-ci ne peut, par conséquent, être l’un de mes indicateurs. Quant à Monsieur Watson, je ne le connais pas davantage mais son nom me dit cependant quelque chose. A première vue, cette histoire ne me semble pas avoir de rapport quelconque avec l’affaire Prince. »

Quant au juge d’instruction Pihier, il s’exaspéra de l’attitude des protagonistes. Madame Watson prétendit qu’elle n’avait jamais entendu parler de son agression à Monte-Carlo. Lorsque le juge la confronta à Bruneau, celui-ci répondit qu’il ne savait pas « si Monsieur et Madame Watson étaient à table lorsqu’il fit sa déclaration », ce qui contredisait le témoignage de Monsieur Watson et la première déclaration que Bruneau avait faite.

Œuvre d’un fou plus qu’une manipulation, le témoignage de l’affaire Watson ne fut corroboré par aucun élément.

« L’Ouest Eclair » du 18 avril 1934 titra en gros caractères « On continue de suivre la piste de Chatou » (la gare de Chatou a longtemps fait du tort à Croissy…) et ajouta en-dessous en petits caractères, non sans effet comique, « mais c’est sans conviction ».

La vérité sur l’affaire Prince put-elle être apportée ? les témoignages les plus graves et les plus pittoresques dont celui de Croissy avaient circulé, sous le regard déçu de l’opinion publique. Mais celle-ci pouvait-elle espérer un résultat propre à encombrer les allées aussi tourmentées que démissionnaires du pouvoir ? fallait-il réellement voir une œuvre de commande dans le piétinement de l’enquête ou Prince se suicida-t-il comme le conclut la thèse officielle ? en effet, si victime il était en ayant obéi à des consignes, il était encore possible à Albert Prince de démontrer sa bonne foi, de produire ses documents, d’en garder copie pour la presse, de parler. Or, malgré la demande de son supérieur, il ne fit rien et laissa passer du temps, peut-être aussi parce qu’il s’estimait en danger prétendront les partisans de l’assassinat. Il continua ses audiences, comme si de rien n’était.

Le départ du magistrat à Dijon est troublant. Sa femme avait reçu un appel le 20 février 1934 qu’elle croyait être du médecin de la mère du conseiller, demandant à son mari de se rendre à Dijon pour décider de l’opération de sa belle-mère. Albert Prince était rentré chez lui peu après l’appel téléphonique et avait décidé de partir par le train sur le champ.

Pourquoi alors Albert Prince avait-il, le jour même, envoyé un télégramme de Dijon à sa femme – il fut identifié par des témoins à la gare en train d’écrire un télégramme - en précisant que le docteur « Hallinger » déclarait sa mère guérie alors que celle-ci n’était pas malade et que le vrai nom de son médecin était le docteur « Ehringer » ? enfin, comment se fait-il dans l’hypothèse d’un assassinat, que le corps n’ait pas été attaché solidement à la voie, et que l’on retrouva seulement une ficelle entourant la cheville du conseiller ? Pourquoi, alors que le président Lescouvé lui demandait son rapport depuis cinq jours, ne prévint-il personne au Parquet de son départ pour Dijon ?

Cet homme, soldat héroïque, dont la probité n’était pas mise en doute, qui gérait des centaines de dossiers chaque année, ne s’était-il pas senti coupable d’une négligence dont l’oppression lui avait parue insupportable ? avait-il simplement obéi à des consignes orales, dès lors impossible à prouver ?

Le 16 février 1934, le député de Gironde et natif de Chatou, Georges Mandel (ci-dessous), déjà célèbre pour être le champion de la dénonciation de l’inertie face au réarmement allemand, se retrouva propulsé procureur devant ses collègues, au titre de la commission d’enquête parlementaire Guernut sur l’affaire Stavisky, dont il mena les interrogatoires. La commission n’était pas munie de pouvoirs judiciaires et s’intéressait aux seules complicités de Stavisky. Elle communiqua à partir du mois de mars 1934 des dossiers des parlementaires mis en cause.

Malgré vingt-six dossiers transmis, aucune suite ne fut donnée. Georges Mandel prit à partie en août 1934 le Garde des Sceaux, Chéron : « il n’y aurait qu’une seule façon de parvenir à l’apaisement, c’est la recherche et la punition des coupables. C’est ce que Monsieur Chéron ne veut pas et ne fait pas ».

Mais au sujet de l’affaire Prince, il livra sa conviction dans le journal « Le Cri du Jour » dans son édition du 31 mars 1934 : « je ne crois pas qu’un homme politique important ait jamais donné l’ordre de faire disparaître Monsieur Prince. Dans l’état actuel de notre personnel gouvernemental, nous n’avons pas un seul homme capable de donner un ordre quel qu’il soit. » Georges Mandel se plut surtout à démontrer les liens de Stavisky avec la classe parlementaire.

Citons ses questions du 6 juillet 1934, posées au député Bonnaure, député et avocat de l’aventurier : « A l’occasion du congrès radical-socialiste de Toulouse en 1932, « La Volonté » n’a-t-elle pas fait un très grand effort de lancement ? – Si – Elle y a consacré des sommes importantes ? – Oui – Etait-ce, pour partie, grâce au concours de Stavisky ? – Oui ».

Le clou fut peut-être la déposition de l’inspecteur Bayard de la Sûreté Générale qui employa Stavisky comme indicateur de 1928 à 1932, soit dans la période où il organisa ses escroqueries avec un ancien préfet de police, Monsieur Hudelo. Georges Mandel entendit également le témoignage d’un conseiller à la Cour, Monsieur Glard, qui déposa le 13 août 1934, sur les propos que Prince lui avait tenus : « j’étais écoeuré des interventions parlementaires et des résultats qui suivaient ».

Le président Lescouvé avait lui aussi rapporté devant la commission d’enquête le 10 avril 1934 que le magistrat lui avait déclaré : « J’en sais trop sur l’affaire Stavisky et sur d’autres ».

Georges Mandel était manifestement revenu à la charge la thèse de l’assassinat en tête : ce même 10 avril, il interrogeait le président Lescouvé en ces termes : « une campagne de presse, savamment orchestrée, tente de réaccréditer la thèse du suicide de Monsieur Prince. Dans les journaux de ce matin, on peut lire un document d’après lequel Messieurs Prince et Pressard auraient été convoqués devant la commission présidée par Monsieur Lescouvé, non comme témoins, mais en quelque sorte comme prévenus. Qu’en pensez-vous ? ».(…).

Georges Mandel photographié en voiture en couverture du journal «Les Annales » du 2 mars 1934 en tant que membre de la Commission d’Enquête Stavisky, "un des membres les plus redoutés" annonce le journal. Le futur ministre des PTT était né 10 avenue du Chemin de Fer à Chatou en 1885.

Madame Prince témoigna quant à elle que le 20 février, jour de la mort du conseiller, son téléphone ne marchait pas, qu’après le départ de son mari, elle chercha à téléphoner dans la journée puis dans la soirée à divers membres de sa famille et qu’elle dut refaire cinq à dix fois le numéro avant d’obtenir la communication. Cela laisserait supposer que la ligne était sur écoute.

Le 23 octobre 1933, Stavisky avait encore bénéficié d’une remise pour une affaire de vol sur la foi d’un certificat médical des docteurs Marie et Vachet : « n’est pas en état en ce moment d’affronter un débat judiciaire qui pourrait déterminer un choc émotionnel. »

Un membre de la commission d’enquête, Ernest Lafond, interrogea le docteur Marie, de l’hôpital Sainte-Anne : Lafond : « L’examen a eu lieu à l’asile ? » - Marie : « Chez moi, boulevard Edgard Quinet 16. » - Lafond : « Comment se fait-il qu’il y ait le tampon de l’asile ? » - Marie : « J’y vais assez souvent et ne me souviens pas si la pièce a été signée à l’asile ou chez moi. » - Lafond : « Pourquoi aviez-vous apposé également le tampon de la mairie d’Orly ? » - Marie : « Je l’avais mis pour identifier ma signature. Je suis maire d’Orly. » Lafond : « Vous avez mis tous les tampons que vous aviez sous la main ? » (…).

Le commissaire Guillaume, qui hérita de l’enquête au titre de la police judiciaire, reprit l’affaire depuis l’origine et précisa dans son rapport du 16 août 1934 : « Le 27 mars 1934, Monsieur l’Inspecteur principal de la police mobile Bonny qui, le 3 mars, avait été chargé de découvrir les assassins du conseiller Prince, a déposé un rapport dans lequel il concluait à un crime politique.

Se rapportant aux dires, non contrôlés de deux de ses indicateurs, Monsieur Bonny désignait comme étant au courant ou ayant participé à ce crime : L’Herbon de Lussats Gaëtan dit Baron, né le 8 août 1888 à Monaco, de feu Henri et de Berrier Marie, Spirito, François Paul dit Le Grand Lydro, né le 22 janvier 1900 à Marseille, Carbonne Paul Bonaventure dit Venture, né le 14 février 1894 à Propriano (Corse).

Ce rapport a été communiqué au Parquet de Dijon. Un mandat d’amener fut délivré contre les trois individus sous les trois inculpations d’assassinat, vol et complicité. Ces trois individus arrêtés et transférés à Dijon ont été entendus, confrontés avec de nombreux témoins, mais deux d’entre eux furent relaxés, et peu après le troisième (de Lussats) fut transféré à Paris et ensuite à Nice pour autre cause. A l’heure actuelle, la preuve n’a pu être faite qu’ils étaient les auteurs ou les complices de ce crime.

Malheureusement, cette piste fit perdre un temps précieux aux premiers enquêteurs et pesa fâcheusement sur la suite de l’enquête. Il est, du reste, à noter que les recherches effectuées au sujet de la mort du conseiller Prince sont encore faites actuellement en vertu de l’inculpation pour assassinat contre ces trois individus, pour lesquels aucun non lieu n’a été prononcé à ce jour. L’enquête sur l’emploi du temps de Herbon de Lussats, Carbonne, Spirito a été effectuée par Monsieur Bonny qui a convenu depuis que ceux-ci ne pouvaient être les auteurs du crime, mais qu’ils ont pu en connaître tous les détails ».

Le commissaire Guillaume

La thèse de l’assassinat du magistrat, qui ne fut pas admise dés le début de l’enquête, fut ensuite poursuivie non seulement par la police française mais par les journaux, qui s’adjoignirent les services de membres de la police britannique et de détectives privés, par Georges Simenon, déjà créateur de Maigret, qui rencontra des truands dont le baron de Lussats ! cette thèse, qui avait le soutien de toute la magistrature et d’une partie de la presse, reste en suspens.

Le 16 septembre 1934, le journaliste Géo Guasco, de l’hebdomadaire « Police Magazine », annonça comme une partie des journaux ce fait cruel : les rapports des enquêteurs concluant au suicide n’avaient pas été publiés pour ne pas froisser l’opinion. Or ceux-ci émanaient de :

- la Sûreté Générale qui s’appuyait sur l’enquête du commissaire Belin

- la Police Judiciaire se fondant sur le rapport du 16 août 1934 du commissaire divisionnaire Guillaume (1871-1963). (considéré comme le plus grand policier de France, celui-ci inspira le personnage de Maigret à Simenon).

- l’ex-brigadier Riboulet, détective engagé par « Le Matin », auteur de l’arrestation de Landru, et dont le rapport sur l’affaire Prince ne fut jamais publié pour éviter la perte des lecteurs

- les détectives anglais de Scotland Yard

- l’enquête semi-officielle menée par l’inspecteur Yves Le Gall et le journaliste de « Police Magazine »

Le journal « Détective » du 30 août 1934, qui rapporta les conclusions du commissaire Guillaume, ne manqua pas de mentionner que celui-ci n’appartenait à aucun club, aucun groupe politique, de même que ses collaborateurs, l’inspecteur principal Moreux et le brigadier-chef Piguet (cf couverture ci-dessous de Police Détective montrant Guillaume au centre, Moreux et Piguet à ses côtés).

800 témoins furent entendus, 850 pour vérifier ce qui s’avéra être un faux-témoignage d’un dénommé « H.V. » Au total, les inspecteurs et commissaires-enquêteurs diligentés dans tous les services étaient au nombre de soixante. Le journal fit état en outre des faiblesses du Parquet de Dijon, poursuivant le crime : aucune saisine de la locomotive alors que celle-ci relevait selon le conducteur des débris de cervelle humaine à sa rentrée au dépôt, ce que le Parquet contestait.

Or, un ingénieur des chemins de fer précisa : « l’enquête mécanique donne à conclure que le corps était placé dans l’écartement des rails et dans une position telle que la tête arrivait à hauteur du crochet de traction : or, un corps humain ne peut avoir cette position que s’il est libre de ses mouvements.(…) On ne doit pas s’étonner de voir des traces de chair et de sang encore adhérents à la locomotive après 160 kilomètres de course ; c’est là aussi un phénomène très normal et semblable à celui des moucherons écrasés sur le pare-brise d’une auto qu’il faut, à l’étape, enlever à l’éponge. »

Au sujet de la locomotive, le procureur de la République de Dijon écrivit le 23 août 1934 au procureur général de la cour d’Appel : « j’ai rappelé que le juge d’instruction avait, dès le 21 février au matin, fait le nécessaire pour que l’examen de la locomotive fut entrepris judiciairement, mais cette machine avait été remise en service par le dépôt de Dijon dans la nuit du 20 au 21 février et avait remorqué un train de Dijon-Perrigny à Laroche-Mijennes.

Ce n’est qu’à cette dernière station que la gendarmerie, le mécanicien et le sous-ingénieur Girard, d’accord dans leurs déclarations, firent connaître l’état de la locomotive. Dans ces conditions, une expertise qui devait porter sur une machine ayant parcouru 175 kms avant d’avoir pu être saisie fut jugée non pertinente. »

Quant au couteau ensanglanté retrouvé prés de la voie, un témoin l’identifia comme ayant été acheté au B.H.V d’un homme vu de dos du genre de Prince ou de Bonny, le témoin insistant sur un homme plutôt jeune de 40 ans alors que Prince en avait plus de 50. Mais le rapport Guillaume attribua l’achat à Prince. Plus de 20 personnes ayant touché ce couteau lors de l’enquête sans consigne du Parquet, les experts devinrent incapables de se prononcer sur son usage antérieur.

S’agissant de l’état personnel de Prince, qui n’avait pas été pris en compte par le Parquet, il révéla que le secrétaire du chef de la section financière et Madame Nollin, amie de la famille, le déclaraient désemparé et profondément affecté le 19 février. Un auteur, ami de la victime, Alfred Détrez, émit les plus vives réserves sur Madame Nollin, parce qu’elle était elle-même l’échotière de Madame Sée, amie de la femme du procureur Pressard.

En outre, ces témoignages contredirent la conversation de Madame Buteau avec le conseiller le matin du lundi 19 février 1934. La fille de Madame Buteau était la petite amie du fils du conseiller, Raymond Prince : Madame Buteau : « Pour le cinéma vous chargez vous de prendre des places ? » - Prince : « Oui, c’est moi qui retiendrai. J’ai prévenu les Simon. Je me réjouis de cette soirée. Tâchez de ne pas avoir sommeil, ni l’un ni l’autre, pour que nous puissions faire ensuite une petite bombe. »

Madame Buteau :« A part ça, qu’est ce que vous devenez ? où en sont vos affaires ? » - Prince : « J’en aurais trop à vous raconter. Ca va barder ! soyez tranquille. Je les tiens. Du reste, nous en parlerons jeudi. » Madame Buteau écrivit au commissaire Guillaume pour être entendue. Elle ne fut jamais interrogée.

Un témoignage s’oppose à la conclusion du suicide : celui de Madame Marin, qui écrivit le 18 septembre 1934 à la mère du conseiller Prince sur ce qu’elle avait vu sur le Chemin des Corviottes, à proximité de La-Combe-Aux-Fées :

« Madame, je maintiendrai toujours que le 20 février à 6 heures moins le quart du soir, j’ai rencontré sur la route nationale Bas-de-Talant trois automobiles qui se suivaient, dont celle du milieu, une petite auto grise foncée. Dans la première voiture, il y avait quatre occupants.

Dans la petite voiture grise qui s’était arrêtée à mes pieds, j’ai pu apercevoir un homme qui me criait : à moi, par deux fois en m’apercevant ; et tout de suite, l’homme qui était à côté de Monsieur Prince, que j’ai reconnu d’après les photographies du Bien Public, cet homme à côté de lui le repoussait au fond de la voiture en lui disant : « mais non, mon vieux » par deux fois. J’ai essayé de voir, mais cet homme me bouchait la vitre avec ses épaules et un large chapeau gris.

Et avant que la voiture se remette en marche, cet homme m’a lancé un regard de menace et de brigand. Malgré moi, j’ai dû reculer et j’étais seule ne pouvant aider à celui qui me demandait du secours, et ne pensant pas que c’était une affaire pareille. L’homme qui le repoussait était un petit homme de larges épaules, un visage rond et une figure mate. La première voiture était noire, la seconde était grise foncée, petite voiture basse, où le malheureux me demandait du secours, la troisième était noire.

J’ai bien regardé le numéro, mais je n’ai pas pu m’en souvenir, et si je n’ai fait connaître tout de suite j’ai bien fait connaître la raison dans mon rapport à Monsieur Rabut, juge d’instruction, que j’avais peur de représailles. Ca n’empêche que j’ai été au moins quinze jours sans pouvoir dormir, et que j’en avais parlé à un gendarme qui était venu changer le fascicule de Monsieur Clausse, où j’habite, et à un capitaine retraité.

Tous les jours, je lui en parlais en lisant les journaux, en regardant ceux que l’on arrêtait à ce moment-là. Jamais je n’aurais pu garder plus longtemps ce que j’avais vu. Recevez , Madame, mes sincères respects à ce sujet. J’ai vu et trop bien ce pauvre qui voulait échapper à la mort. »

Son témoignage fut corroboré par celui de trois industriels, Messieurs Lécrivain, Fagot et Themelle, qui surprirent à 19h15 trois voitures vides au même endroit, tous feux éteints. Le rapport Guillaume reprocha à Madame Marin sa déclaration tardive, le 25 avril 1934, pour l’écarter.

On sait aussi que le rapport conclut que Prince avait respiré une substance anesthésiante avant son décès. Or, un fait ne fut pas exploré jusqu’à son terme : la découverte, Chemin des Corviottes le 25 février 1934, par un dijonnais, Monsieur Piot, et sa petite fille, d’un bristol portant le nom de « docteur Sanlier-Lamarck des Laboratoires Cortial ». Cet homme fut recherché et déposa.

Il s’avéra qu’il était dans le train du conseiller Prince. Mais fit des dépositions différentes sur ses allées et venues à l’Hôtel de la Cloche lors de deux convocations, l’une devant le commissaire Ogier le 5 mars 1934, l’autre devant le juge d’instruction Rabut, le 24 septembre 1934. Pourtant, le rapport Guillaume le déclara au-dessus de tout soupçon par ses relations professionnelles, sa conduite pendant la guerre et ses titres.

Mais sur ce point, l’auteur Détrez et le journal « L’Oeuvre » du 17 septembre 1934 démontrèrent qu’il n’avait jamais été admis au titre de la médecine légale, ayant exercé en Espagne, et qu’il avait changé son nom avant la guerre. Le veilleur de nuit de l’hôtel situa avec certitude son retour à l’hôtel le 20 février 1934 jour du crime entre 22 heures et 22 heures trente cependant que le faux médecin déclara 18h30.

En outre, selon les parties civiles représentées par Maîtres Poignard et Garçon dans un rapport publié le 25 octobre 1934 par la commission d’enquête de l’affaire Stavisky, un autre témoignage fut écarté par le rapport Guillaume, celui de la concierge de la maison où résidait la mère du conseiller Prince, Madame Beaupoil, qui reçut la visite au mois de janvier d’un homme lui demandant des nouvelles de Madame Prince et le nom du médecin qui la soignait.

Or, celle-ci avait répondu : « je crois que c’est le docteur Ehringer qui est venu quelques fois la voir ». Le commissaire Guillaume ne retint pas son témoignage au motif qu’elle s ‘était montrée incapable de décrire l’individu en question alors qu’elle avait répondu différemment (mais comment ?) aux policiers et journalistes auparavant.

Enfin, le rapport Guillaume reprit des constatations de la brigade mobile sur les lieux du drame à propos de la serviette de Prince trouvée prés de la voie ferrée : « à l’intérieur de la serviette, une lettre décachetée avec en-tête : « Cour de Cassation, cabinet de M. le Président » mise à la poste Paris, 32, Tribunal de Commerce, à 18 heures, ladite lettre adressée à M.Prince, conseiller à la Cour d’appel, 15 rue de l’Odéon. L’adresse est rayée et porte la mention « inconnu 15 rue de l’Odéon ».

Cette enveloppe contenait la convocation pour le mardi 20 février à 17 heures. » Il s’agit de la convocation du président Lescouvé pour demander à Prince de lui faire son rapport sur son traitement du rapport Cousin accusant Stavisky.

Le procureur de la République de Dijon, Monsieur Barra, écrivit au procureur général de Dijon le 23 août 1934 : « pages 7 et 124 du rapport, il est fait allusion à une lettre trouvée dans la serviette de Monsieur Prince. La date indiquée et dont on pourrait faire état en vue de fixer les sentiments de Monsieur Prince la veille de sa mort, est erronée. La convocation visée n’était pas pour le mardi 20 février 1934 à 17 heures, mais bien pour le 23 janvier 1934. »

Cette convocation avait été adressée par erreur à un autre magistrat. C’était celle qu’Albert Prince avait reçue pour déposer sur le troisième rapport de l’inspecteur Cousin accablant pour Stavisky, ce qu’il avait fait le 27 janvier, entraînant le départ forcé de Pressard du Parquet de la Seine le 3 février 1934…

En conclusion, même s’il n’existe pas de preuve formelle de l’assassinat, la thèse du conseiller Prince fuyant ses responsabilités pour le suicide se retrouve fortement diminuée par la mise à l’écart de certains éléments.

Et pourtant, l’attitude du magistrat appelé à rendre son rapport, la possibilité qu’il avait de communiquer avec l’opinion publique pour faire éclater les éléments à charge et se mettre ainsi hors de danger, l’absence de commencement de rédaction de la note, l’affaire troublante du départ précipité pour Dijon sans informer sa hiérarchie, le fait qu’il lui suffisait de passer un coup de fil à Dijon pour s’assurer de l’état de santé de sa belle-mère avant de prendre le train - ce qui anéantissait toute organisation d’un meurtre -, laissent planer un doute sérieux sur l’existence d’un complot.

Quant à l’affaire de Croissy, elle vient s’égarer dans le dossier, semble-t-il, hors de toute manipulation. On pourrait bien sûr se demander si Monsieur Watson ne fit que rapporter ce qu’il avait entendu, pensant accomplir son devoir dans un scandale qui épouvantait l’opinion. Rien ne laisse supposer le contraire, d’autant que l’état psychique de Bruneau pouvait parfaitement s’accommoder de la thèse du crime politique conclue par Bonny en mars 1934.

La France entière, qui se passionna et eut connaissance de la piste criminelle de l’avenue Gounod, reçut avec douleur le verdict du suicide entériné par le dernier rapport Guillaume. Malgré tout, la thèse du crime n’est pas morte. Elle prospère sur le climat insurrectionnel qui sévissait à l’époque et n’aurait pas manqué de redoubler si le conseiller avait procédé à des révélations. On en restera donc au stade des présomptions par défaut de preuves matérielles allant dans le sens de l’assassinat.

Il est d’ailleurs à craindre que l’ouverture du dossier judiciaire Prince en 2034 n’apporte rien de plus au rapport Guillaume. La mort de tous les acteurs de l’époque, l’absence de révélation depuis la fin de cette affaire, ont semé à jamais un doute insupportable sur la tombe du conseiller Prince. Le déclin du pays puis la guerre ont relégué dans les écuries de l’histoire le sang du magistrat du train de la Combe-Aux-Fées.

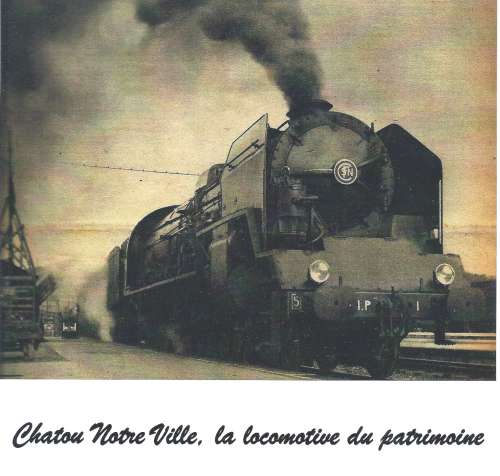

Soixante-seize ans plus tard, le rappel d’une piste dans la Boucle vient rappeler qu’à Chatou Notre Ville, nous n’avons pas la culture de l’oubli…

Sources :

- « L’affaire Prince – Le secret du crime », Alfred Détrez, Librairie Paillard, 1934

- « Georges Mandel ou la passion de la République », Bertrand Favreau, éditions Fayard (1996)

- « Alain Decaux raconte », Alain Decaux, Librairie Académique Perrin (1978)

- « L’Action française » n°106 – 16 avril 1934, collection privée

- « L’Ouest-Eclair », « Le Matin », « La Croix », des 17 et 18 avril 1934, Archives Municipales de Croissy

- « L’Humanité », des 16, 17, 18 et 19 avril 1934, Archives Municipales de Croissy

- « Police Magazine » n°199 – 16 septembre 1934, collection privée

- « Détective » du 30 août 1934, collection privée

- cadastre de Croissy – recherche de Norbert Fratacci

Publié dans CHATOU ET L'ENTRE-DEUX-GUERRES, CHATOU SOUS LA IIIEME REPUBLIQUE | 14:51 | Commentaires (1) | Lien permanent

29/05/2011

GALLIFFET : AMOURS, GLOIRE, MASSACRE...ET UN PETIT LIEN AVEC CHATOU

Le général de Galliffet, dont le nom est immanquablement lié au massacre de la Commune, doit-il être mentionné dans l’histoire de Chatou ? né le 23 janvier 1830 84 rue du Bac à Paris, il était le rejeton d’une vieille famille du Vaucluse recensée en 1380, famille perpétuée par une descendance de militaires.

L’un de ses membres, Joseph de Galliffet, avait légué à ses héritiers une fortune amassée sous Louis XIV comme gouverneur de Saint-Domingue grâce à la culture de la canne à sucre. Le havre de la famille était un château au Tholonet.

Le jeune marquis Gaston de Galliffet, après avoir reçu une éducation très dure, perdit sa mère en 1853 et son père en 1854. A 24 ans, il se retrouvait ainsi à la tête d’une immense fortune cependant qu’il poursuivait une carrière militaire comme sous-lieutenant au régiment des Guides, garde personnelle de Napoléon III sous les ordres du colonel Fleury.

Forte tête et prêt à poursuivre ses amours comme on poursuivait l’ennemi, il refusa de s’embarquer pour la Crimée le 21 octobre 1854 pour une jeune femme, Constance Resuche, qu’il appelait « la marquise » et dont il savait peu de choses. En effet, à la fin d’un dîner où il avait invité le maire et le curé, les convives eurent la surprise de voir arriver deux gendarmes pour arrêter son élue.

Enfin embarqué en Crimée, il s’y distingua mais s’enfuit à nouveau pour retrouver à Balaclava Constance Resuche après avoir bravé les postes français, anglais et russes. Arrêté et mis aux arrêts, il fut libéré pour le siège de Sebastopol où sa conduite héroïque et ses blessures lui valurent une première citation à l’ordre de l’armée.

La Légion d’Honneur lui fut acquise le 25 juin 1855 lorsqu’il prit d’assaut la lunette du Kamtchatka. De retour en France en septembre 1855, il obtint le grade de lieutenant des Guides le 30 décembre 1857 et épousa la fille du banquier Laffitte le 26 octobre 1859.

C’est dans cette période de jeunesse que Galliffet apparaîtra dans les documents cadastraux de Chatou. Non seulement il y figurera comme propriétaire d’un terrain nu 19 rue Camille Périer en 1855 (4000 m²) mais encore il le cèdera à Constance Resuche qui le revendra à un agent de change, Nicolas Lacroix.

La veuve Poupart y fera édifier une villa en 1856, laquelle deviendra la propriété du sénateur de l’Empire Victor Suin (il siégea de 1863 à 1870), conseiller municipal de Chatou de 1865 à 1870.

Soldat héroïque en Crimée, en Algérie, au Mexique (1), pendant la guerre Franco-Prussienne, il fut en réalité l’objet de sollicitations constantes des pouvoirs publics en déroute : lorsque Thiers voulut maintenir le gouvernement dont il était le représentant en 1871 contre la Commune en armes, Galliffet reçut l'un des commandements de l'armée versaillaise et installa son quartier général à Saint-Germain en prévision de la sortie de Paris des Fédérés emmenés par Flourens le 2 avril 1871.

La colonne de Flourens fut défaite par le déferlement des bataillons de l'armée gouvernementale et les bombardements du Mont-Valérien.

Trois Fédérés se réfugièrent à Chatou où ils furent dénoncés par le capitaine des pompiers et, sur ordre de Galliffet, arrêtés puis fusillés le 3 avril au matin.

Le 11 novembre 1945, le Comité municipal de libération de Chatou apposa une plaque en mémoire des trois morts de la guerre civile à l'angle de l'avenue Foch et de la rue Camille Périer, peut être inexacte sous le titre "morts pour leur idéal républicain" alors que les républicains étaient précisément des deux bords.

Là est l'accusation qui demeure pour l'histoire : les Versaillais tuèrent 16.000 Fédérés, sans doute la plus grande répression menée depuis la Terreur. Or, c'est moins pour avoir combattu un pouvoir insurrectionnel illégal que le fait d'avoir, à de nombreuses reprises, fait fusiller des prisonniers qui se rendaient et des familles entières toutes générations confondues, que l'armée régulière entâcha son intervention d'une cruauté injustifiée et injustifiable.

La volonté d'en finir avec les révoltes parisiennes récurrentes des couches populaires (1830-1848) dont Thiers avait été le témoin (comme soutien au duc d'Orléans en 1830 puis comme président du conseil de Louis-Philippe en 1848), et cette fois-ci avec un soulèvement qui était encouragé par Karl Marx lui-même, domina tout sentiment.

Paradoxalement, l'écrasement des Communards inaugura l'ère de la Belle Epoque et dans les années qui suivirent, bien peu de Français, parmi les plus républicains, en conçurent un regret.

Cercueils de Fédérés - Le drame des guerres civiles

Plus tard, en 1899, Waldeck-Rousseau, président du Conseil naviguant entre les attentats anarchistes et les tentatives de coup d'Etat, appela le général de Galliffet à siéger aux côtés de Millerand, alors socialiste, au ministère de la Guerre, pour, pensait-il, rassurer l’opinion et les monarchies européennes.

Waldeck-Rousseau, avocat républicain libéral qui dirigea le ministère de 1899 à 1902

"Canaille, assassin, bandit !" entendait-on dans les couloirs de la Chambre. Galliffet répondait à ses collègues: "excusez, je crois qu'on parle de moi !" et il arrivait en courant dans l'hémicycle.

C’est lui qui demanda, au dam de tous ses pairs et au mépris du Conseil de Guerre condamnant Dreyfus à nouveau mais avec "des circonstances atténuantes", la grâce de Dreyfus, par une lettre adressée au président de la République Emile Loubet le 10 septembre 1899, considérant l’absence de preuves et le procès en haute cour qui pourrait en résulter pour des chefs militaires compromis. Il mourut le 12 juillet 1909.

Sources :

"Galliffet" par H. de Rolland, 1945, Les éditions de la Nouvelle France

"Chatou, de Louis-Napoléon à Mac-Mahon, 1848-1878" par Pierre Arrivetz, 2005, édition Alan Sutton

"Histoire de Chatou et des environs" par Paul Bisson de Barthélémy, 1950, Edition de l'Académie Palatine

Archives municipales de Chatou

(1) au Mexique, le général Clinchant écrivit le 9 janvier 1867 : "le colonel de Galliffet continue à remplir sa mission avec une activité digne des plus grands éloges". Le général Clinchant (1820-1881) devait être l'un des témoins de Marthe Lambert à son mariage en 1877 avec Maurice Berteaux, futur député-maire de Chatou et ministre de la Guerre

26/02/2009

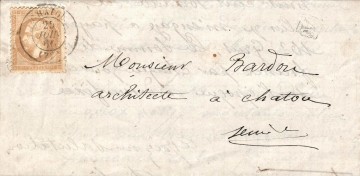

FRANCOIS EUGENE BARDON (1843-1901), ARCHITECTE DE LA VILLEGIATURE

L'un de nos plus importants architectes de la villégiature, François Eugène Bardon, est né dans notre commune en 1843.

Ses parents étaient "marchands de vin, traiteurs" à la sortie de la gare de Chatou. Son père, Jean Bardon, avait épousé Emilie Fournaise. Leur villa au numéro 1 de l’avenue des Vaucelles (avenue Paul Doumer depuis 1932) existe toujours.

A 18 ans, lors du recensement de Chatou de 1861, alors que son frère aîné, Emile, avait embrassé la profession de pâtissier, François Eugène Bardon se déclarait déjà architecte. L’avenir démontra qu'il ne s'agissait pas d'une usurpation.

Croissy, le 22 juin 1866,

Monsieur,

Je m'engage à faire les grilles d'appui et grande grille porte du mur de clôture sur la route de la Faisanderie dans la propriété de Monsieur Paulé au Vésinet, savoir : les grilles mur d'appui ayant environ 9,40 m de long sur 1,20 m entre traverses divisées en 6 parties, chaque partie composée de 11 barreaux carrés de 0,016 posés sur ch...

Lesdits ornés par le haut de lasses en fonte faite sur modèle, bagues formant astragale et bases, haut et bas. Lesdites soutenues par six pilastres en fer forgé d'après détail remis par l'architecte, montants principaux 0,020 x 0, 030 etc..

Les deux pilastres de la porte avec montant plus forts et couronnés par une moulure en fonte avec ornement en fer forgé au-dessus.

La porte de 1,60 m de long sur 2,50 à 2,60 m de haut, ladite composée de barreaux en fer carré de 0,016 ornés comme ceux des grilles mur d'appui montants extrêmes et traverse basse en fer carré de 0,027 traverse haute circulaire et celle intermédiaire en 0,0020 x 0,0027, montant milieu idem aux traverses avec recouvrement panneaux du bas formant soubassement en tôle de 0,003 mm d'épaisseur, soutenus par des croisillons en fer carré, 0,020 x 0,020 avec motif milieu à la demande et moulure encadrant lesdits.

Ladite fermée par une serrure de sûreté et un verrou haut et bas à rappel, le tout suivant les détails qui seront remis lors de l'exécution par l'architecte pour la somme de fixe et à forfait de 400 francs. Ladite mise en place le 15 juillet 1866. De plus, je m'engage à payer à Monsieur GRUT la somme de 10 francs par chaque jour de retard sur l'époque ci-dessus fixée. Agréez mes salutations.

Duchêne

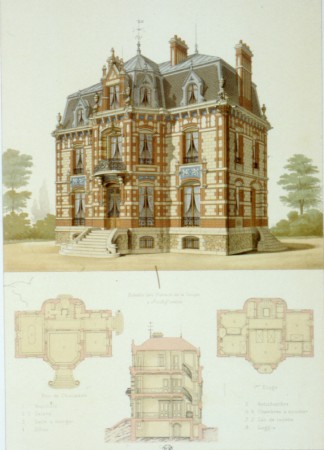

La renommée de François-Eugène fut acquise lorsqu’il exposa un pavillon à l’Exposition Universelle de Paris de 1878, ce qui lui valut ensuite de nombreuses commandes.

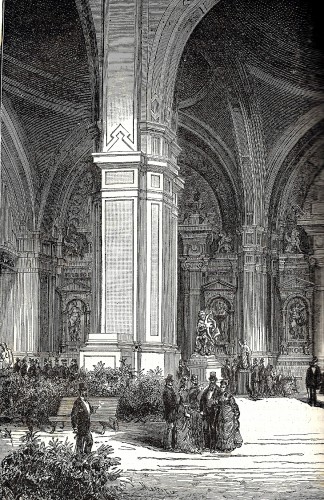

Pavillon de l'Exposition Universelle de Paris de 1878 (détruit)

par François Eugène Bardon, architecte de Chatou

Découverte : association Chatou Notre Ville en 2001 à l'occasion du cdrom "Promenades dans Chatou"

Dans les années 1878-1887 sous le mandat d’Ernest Bousson, François-Eugène devint l’architecte de nombreuses villas à Chatou. Par chance, plusieurs planches ont été publiées dans les revues d’architecture de l’époque.