21/03/2009

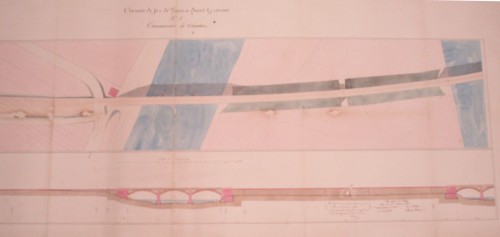

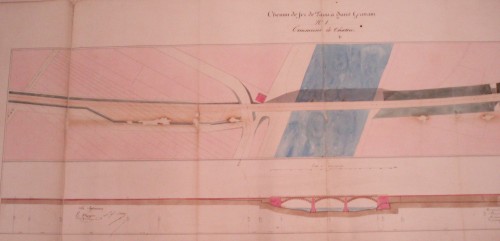

L'ARRIVEE DU CHEMIN DE FER

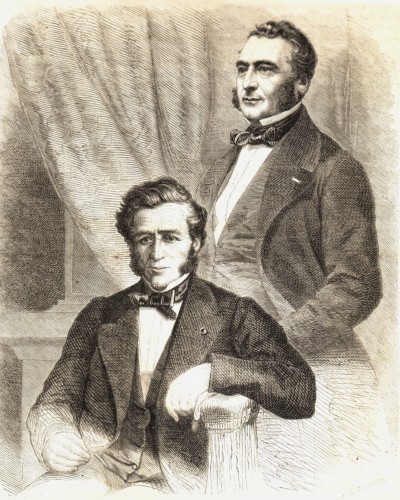

les frères Péreire

Emile (1800-1875) et Isaac (1806-1880) Péreire, gravure dans

« Le Monde Illustré » du 25 février 1863 - collection Pierre Arrivetz

Emile Péreire, à ses débuts courtier d’agent de change, devint le créateur sous le Second Empire d’une dizaine de sociétés participant au développement du pays : Crédit Mobilier, Compagnie Générale Maritime, Compagnie Générale Transatlantique, sociétés d’assurance « La Confiance » et « La Paternelle », Compagnie Parisienne d’Eclairage et de Chauffage par le gaz, promotion immobilièr edans divers arrondissements de Paris et de la Province etc…, compagnies de chemins de fer diverses.

Mais il fut avant tout l’auteur de la révolution ferroviaire en France.

Son projet de liaison entre Paris et Saint-Germain par voie de chemin de fer, élaboré en 1832, vit le jour en 1835, lorsqu’il convainquit le banquier James de Rothschild de s’associer au financement de l’opération. Incarnant un capitalisme d’investissement, il connut une faillite au bout de 30 ans, ayant engagé à tort des capitaux dans des opérations immobilières contrecarrées par ses concurrents du chemin de fer.

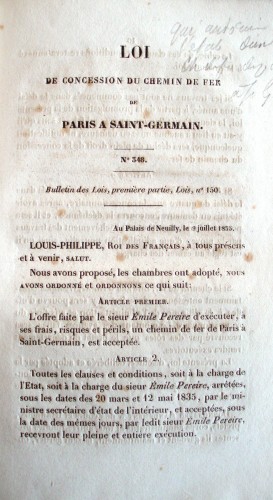

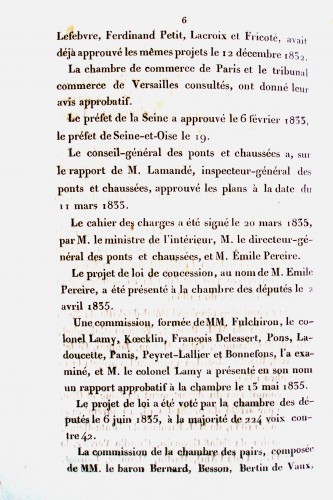

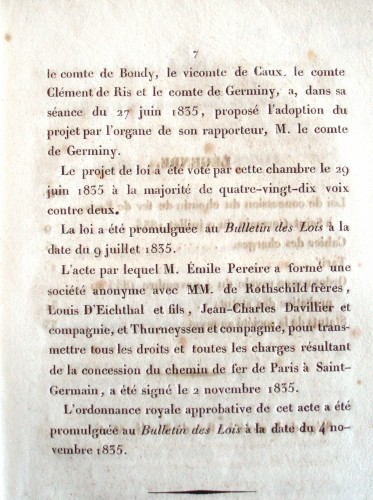

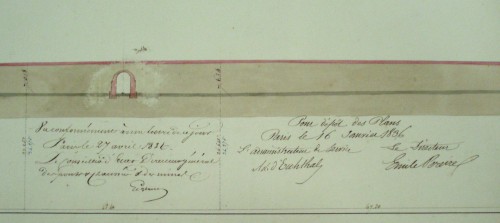

Sous son impulsion, la loi créant la ligne Paris Saint-Lazare- Le Pecq fut promulguée par le roi Louis-Philippe le 9 juillet 1835. Le 4 novembre 1835, le roi prit une ordonnance autorisant la création d'une société anonyme d'exploitation du chemin de fer Paris-Saint-Germain 16 rue de Tivoli à Paris dont le directeur n'était autre qu'Emile Péreire. Les ingénieurs de la compagnie étaient Emile Clapeyron, Stéphane Mony, Gabriel Lamé, les administrateurs, James de Rotschild, Sanson Davillier, Adolphe d'Eichtal, Auguste Thurneyssen.

Grand propriétaire à Chatou au début du Second Empire, Emile Péreire maria sa fille à Croissy au château Chanorier en 1853. Il fut député du Corps Législatif de 1863 à 1869.

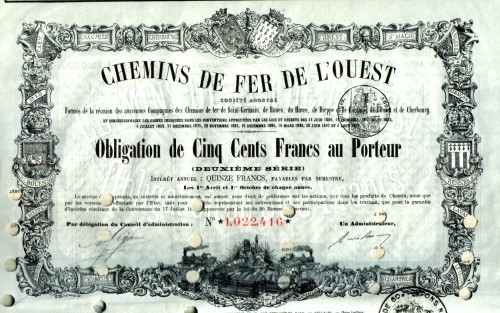

En 1855, obéissant à la politique de concentration des réseaux rentables et moins rentables voulue par Napoléon III, la Compagnie Péreire fusionna et prit le nom de Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest, une société exploitant les lignes de Saint-Germain, Rouen, Dieppe, Fécamp, Le Havre, Cherbourg...

Celle-ci disparut en 1908 au terme d’une nationalisation qui la transforma en Compagnie de « l’Ouest-Etat », cette dernière cédant la place en 1938 à la SNCF, laquelle conserva son emprise sur la ligne Paris Saint-Germain jusqu’à la création de la RATP en 1972.

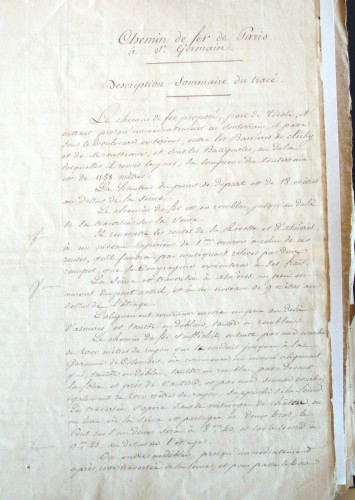

Le cahier des charges présenté par Emile Péreire le 17 septembre 1832

"Le chemin de fer proposé part de Tivoli et entrant presque immédiatement en souterrain, il passe sous le boulevard extérieur entre les barrières de Clichy et de Mousseaux et sous les Batignolles, au-delà desquelles il revoit le jour ; la longueur du souterrain est de 1158 mètres. La hauteur du point de départ est de 18 mètres au-dessus de la Seine. Le chemin de fer est en remblais jusqu’au-delà de la traversée de la Seine. Il rencontre les routes de la Révolte et d’Asnières un peu en amont du pont actuel et à un niveau de 9 mètres au-dessus de l’étiage.

(N.B : l’étiage correspond statistiquement (sur plusieurs années) à la période de l’année où le débit d’un cours d’eau atteint son point le plus bas).

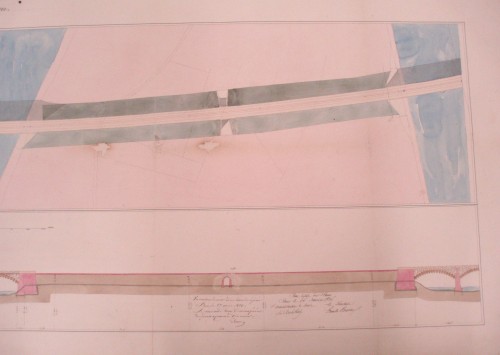

L’alignement continue encore un peu au-delà d’Asnières, et tantôt en déblais, tantôt en remblais. Le chemin de fer s’infléchit ensuite par une courbe de 2000 mètres de rayon qui le conduit jusqu’à la Garenne de Colombes où commence un nouvel alignement, qui, tantôt en déblais, tantôt en remblais, passe devant la Folie et prés de Nanterre, par une seconde courbe de 2000 mètres de renfort, s’approche de la Seine. La traversée s’opère dans le voisinage de Chatou, en un lieu où la Seine est partagée en deux bras ; le pont sur l’un deux sera à 8,40 m et sur le second à 9,25 m au-dessus de l’étiage. On entre en déblais presque immédiatement après cette traversée de la Seine, et pour passer le bois du Vésinet.

Enfin, on traverse pour la troisième fois la Seine prés du Pec (orthographe approximative de l’époque) à 8,60 m au-dessus de l’étiage.

Le tracé a une longueur de 18.400 mètres. Il est plus court que la route royale actuelle de 1200 mètres. Ce chemin pourrait être parcouru en une demi-heure par machines locomotives, et établirait ainsi entre Paris et Saint-Germain des communications si commodes et si rapides qu’il doit en résulter de grands avantages pour les relations déjà considérables qui existent entre ces deux villes.

Les machines locomotives peuvent parcourir de 30.000 à 40.000 mètres par heure sur un chemin de fer construit sous les conditions du chemin de fer de Manchester à Liverpool comme celui que nous proposons. En outre, les tarifs proposés présentent de l’économie sur les prix actuels de transport de Paris à Saint-Germain.

Evaluation sommaire des dépenses

Cette évaluation est extraite d’un mémoire d’art détaillé déposé à l’administration des Ponts et Chaussées et où les évaluations des dépenses sont présentées avec détail appuyées d’un nivellement en long.

Indemnités de terrains 234.243 F

Terrassements 262.364 F

Rails, coussinets, dés, pose 902.336 F

Souterrain 329.660 F

Trois ponts sur Seine 1.500.000 F

Matériel de transport, frais de clôture, constructions aux points de chargement et déchargements sommes à valoir 671.407 F

Total 3.900.000 F

Tarifs proposés pour chemin de fer de Paris à Saint-Germain

1°) pour les marchandises

par 1000 kilogrammes et par kilomètre 20 centimes

2°) pour les voyageurs

pour chaque voyage et par kilomètre

1ère place 8 centimes

2ème place 6 centimes

3ème place 4 centimes

Le tarif s’applique pour la distance entière de Paris à Saint-Germain donne

- pour les marchandises par 1000 kilogrammes 3,68 F

- pour les voyageurs 1.472 F

1.104 F

0,736 F

Soit en nombres ronds

- pour les marchandises par 1000 kilogrammes 3,70 F

- pour les voyageurs 1.50 F

1.10 F

0,75 F »

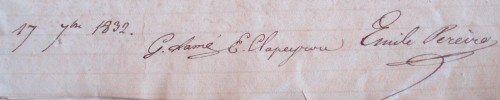

Le 17 septembre 1832

Signés :

G.Lamé

E. Clapeyron

Emile Péreire"

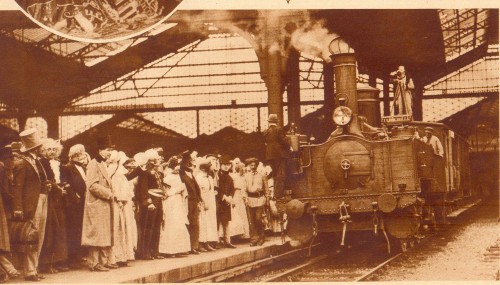

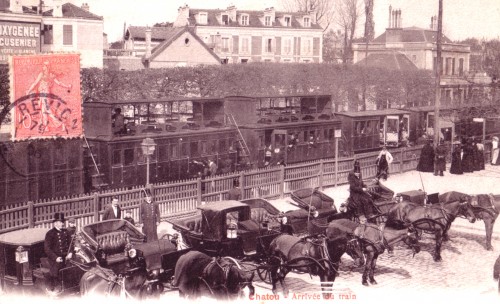

En 1930, les voyageurs de commerce fêtèrent leur centenaire en se glissant dans les costumes du règne de Louis-Philippe et en organisant le voyage Paris-Le Pecq de 1837 avec un train de l'époque à l'instar de celui qui avait inauguré la première ligne de voyageurs avec à son bord la reine Marie-Amélie (24 août 1837). Grâce à son maire et pair de France, Camille Périer, Chatou devint une desserte de la ligne quelques mois aprés l'inauguration. Pathé a filmé le voyage de 1930 pour ses actualités cinématographiques. Le 9 avril 2008, Pierre Arrivetz a écrit au maire de Chatou pour lui suggérer un projet de décoration historique de la gare de Chatou, projet qui a donné lieu à une exposition en partenariat avec l'association et la RATP sur le quai de la gare du RER en direction de Paris.

Publié dans LE CHEMIN DE FER | 20:08 | Commentaires (0) | Lien permanent

07/03/2009

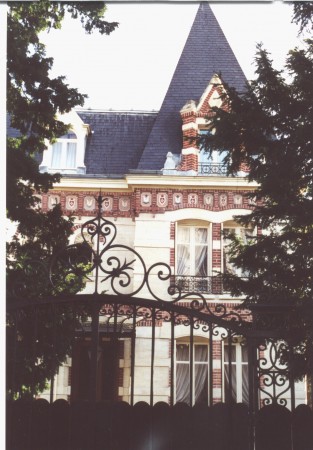

EVOCATION D’UNE PROPRIETE D'ARTISTES SUR LES BORDS DE SEINE A CHATOU

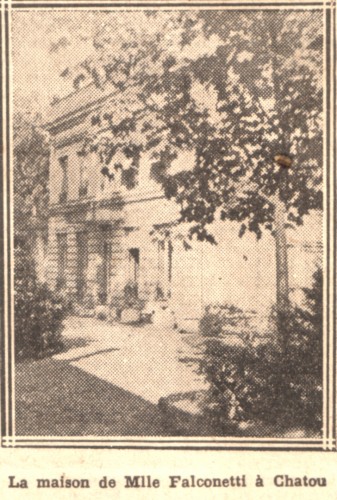

"Les propriétés ne font pas défaut à Mademoiselle Falconetti ; cependant entre toutes, l’artiste préfère la maison qu’elle possède à Chatou. C’est une grande bâtisse blanche, carrée, élégante, avec des fenêtres arrondies. Une marquise de fer forgé, très ouvragée, orne la porte d’entrée qui s’ouvre sur un perron.

La façade est à demi-cachée sous des haies fleuries. Il y a une grande terrasse qui s’en va jusqu’à la Seine, et d’où l’on voit les petites villes qui paressent dans un bain de soleil, sur l’autre rive.

De cet observatoire que ne trouble aucun beuglement de clackson et où nulle poussière d’auto n’arrive, on plonge, au-delà du fleuve que sillonnent de lents remorqueurs, dans un horizon de verdure, de plaines tâchetées, de coteaux chevelus. Des bois, piqués par la première pointe d’automne, ont des feuillages qui se dorent ; et leur ligne se découpe dans le ciel bleu, bleu très doux d’Ile-de-France – comme l’échine d’un fauve qui s’apprête à bondir.

Proche est l’île de Croissy que chanta, en des vers érotiques, Catulle-Mendés, ce parnassien à la muse jamais lassée. Un parc entoure cette demeure ; et n’étaient les allées trop soigneusement ratissées, on croirait à pénétrer dans des fourrés plein d’ombre ; à voir ces bouquets d’arbres massifs qui ont dépassé leur centième année ; à découvrir ces rocailles que mangent les mousses, être perdu au cœur de quelque vieux bois.

Mais soudain les chemins se rejoignent et voici dans une clairière de spacieux fauteuils en rotin, un petit guéridon très coquet sur lequel le thé refroidit…et l’on cherche l’orchestre pour quelque five o’clock dansant.

Le mobilier de cette villa est simple, confortable ; les bibelots mêlent leurs formes frêles et précieuses aux fleurs qui éclatent dans des vases au flanc large.

- Ce qui m’a fait choisir cette demeure, mon Dieu, le hasard…le bienheureux hasard, me dit Mademoiselle Falconetti, le même qui vient en aide aux auteurs pour dénouer les situations les plus embrouillées. Je suis venue, j’ai vu, je fus conquise ; et depuis, tout me retient ici : le calme, l’air, la belle route que l’on prend pour arriver à Chatou, le limpide horizon où les yeux se reposent et puis, les souvenirs – les souvenirs – les souvenirs de théâtre, car cette villa appartenait naguère à Anna Judic. Et l’interprète de tant d’œuvres dramatiques nous parle de l’ombre légère de celle qui fut une fine, délicate et sensible chanteuse d’opérette."

Pierre Heuzé

COMEDIA - 28 AOUT 1926

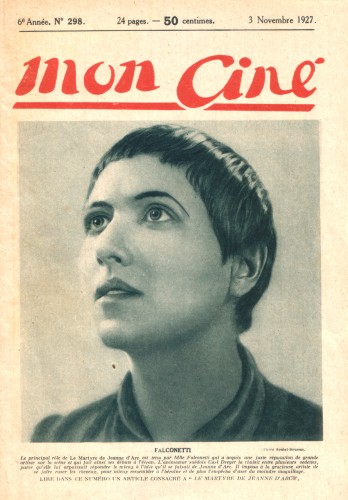

Les habitantes célèbres du 3 avenue d’Eprémesnil

René Jeanne Falconetti (1892-1946), actrice du cinéma muet, directrice du Théâtre de l’Avenue, héroïne au cinéma de « La passion de Jeanne d’Arc » de Carl Dreyer en 1926 (illustration ci-dessous), joua au théâtre Edouard VII « Le Comédien » de Sacha Guitry en 1921, au théâtre de l’Athénée « La Guerre de Troie n’aura pas lieu » de Jean Giraudoux en 1935.

Anna Judic (1850-1911), artiste de l’opérette, l'une des premières artistes produites sur cylindres Pathé à Chatou vers la fin de sa vie

Anna Judic, de son premier nom Anna Damien, naquit à Semur en Côte d’Or en 1850. Elle était la fille de la buraliste du théâtre du Gymnase, elle-même maîtresse du directeur de ce théâtre. Après une année passée au Conservatoire, c’est au Gymnase qu’elle débuta une grande carrière d’artiste d’opérette en jouant “les Grandes Demoiselles” en 1867. Elle se maria en 1868 avec M. Judic, un commissionnaire employé par des troupes avec succès pour ses dons de comique, chanteur et musicien. En 1868, elle fut embauchée au théâtre de l’Eldorado. C’est là qu’elle devint une étoile en jouant notamment “Paolo et Pietro”, “la Vénus infidèle, “Faust passementier” etc...

Un journaliste écrivit: “ L’ingénue Judic est une véritable croqueuse de pommes; avec son bon rire d’enfant, elle nous jette au visage les pépins du fruit défendu”. Le directeur de l’Eldorado fut à ce point satisfait qu’il alla jusqu’à embaucher son mari comme régisseur du théâtre. Le 4 septembre 1870, jour de la déclaration de guerre à la Prusse, l’Eldorado ferma ses portes. Les Judic partirent en tournée dans les grandes villes de Belgique. Partout ovationnée, ce fut le triomphe à Bruxelles lorsque Anna prêta son concours à une oeuvre de bienfaisance, “La Crèche Marie-Louise”.

De retour en France, elle se produisit au Grand Théâtre de Lille où elle chanta le 22 janvier 1871 au profit des blessés français. La représentation, qui rapporta une souscription de 27.000 F or, valut à Anna Judic de recevoir un superbe médaillon de la ville.

En 1872, Jacques Offenbach et Victorien Sardou l’appelèrent pour créer au Théâtre de la Gaîté le rôle de la princesse Cunégonde dans “le Roi Carotte”. Elle alla “se faire couvrir de roses au théâtre de l’Alcazar à Marseille” (“Paris-Artiste” - 20 octobre 1883) puis le théâtre des Folies-Bergères lui fit tourner “Ne m’chatouillez pas, éclat de rire en six couplets” applaudi par la foule des parisiens et des étrangers (réf.idem).

Après des représentations du “Roi Carotte” à la Gaîté, le directeur des Bouffes-Parisiens l’engagea pour créer le rôle de Malda dans “la Timbale d’argent” de Jaime fils et Léon Vasseur. Elle ne quitta les Bouffes qu’en 1876 après avoir chanté notamment dans “Petite Reine”, “Branche cassée”, “Mme l’Archiduc”. Elle entra alors au Théâtre des Variétés pour créer “Docteur Ox”, “Charbonniers”, “Niniche”, “La femme à papa”, “la roussotte”, “Lili”, “Mamzelle Nitouche”, “la Cosaque”, “la Noce à Nini”, “la Japonaise” etc... Elle y reprit également “la Belle Hélène”, “la Grande-Duchesse”, “Le grand Casimir”, dont les rôles avaient été attribués auparavant à la célèbre cantatrice Hortense Schneider.

Elle tourna ensuite à l’Eden-Théâtre “La fille de Mme Angot” et après plusieurs tournées à l’étranger et quelques représentations aux Menus-Plaisirs, à l’Eldorado et à l’Alcazar d’Ete, elle rentra aux Variétés dans “Lili” en 1894, reprit “Nitouche” et créa “Rieuse”. Engagée au Théâtre du Gymnase, elle créa “l’Age Difficile” en 1895. C’est en 1883 qu’Anna Judic acheta la propriété du 3 avenue d’Epremesnil. La Liberté de Seine et Oise du 21 avril 1911 rapporta : “très éprise des beautés de la région, elle avait chargé une pléiade d’artistes d’en peindre les plus jolis sites qui garnissaient cette villa, où tout le monde du théâtre, de la littérature et des arts défila...”.

En 1892, Anna Judic fut décorée à Constantinople par le sultan. Elle mourut à Golfe Juan en avril 1911, où depuis trois mois, la maladie la tenait alitée.

Publié dans # PATRIMOINE DETRUIT | 21:07 | Commentaires (0) | Lien permanent

01/03/2009

ENFIN DU CHANGEMENT

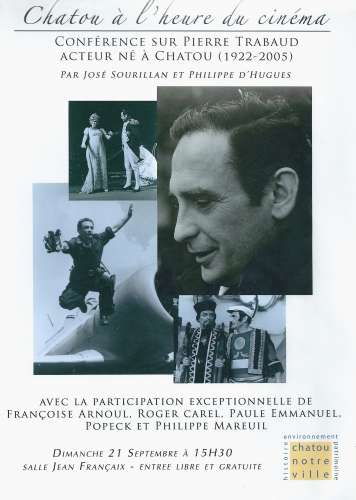

Pour la première fois depuis sa fondation en 1994, l'association bénéficie d'un soutien appuyé de la municipalité pour ses manifestations historiques : délégation en avril 2008 à la cérémonie du bi-centenaire de la naissance de Napoléon III en présence de Monsieur Estrosi, ministre et maire de Nice (rattachée à la France par Napoléon III), pose d'une plaque commémorative du ministre natif de Chatou Georges Mandel en juin 2008, autorisation pour la première fois en quatorze ans de siéger au forum des associations en septembre 2008, prêt de la salle Jean Françaix pour la conférence sur l'acteur natif de Chatou Pierre Trabaud en septembre de la même année, organisation de l'exposition sur les 170 ans de la gare de Chatou sur le quai de la gare.

L'association tient à remercier le nouveau maire Ghislain Fournier pour son ouverture à son activité bénévole en faveur du patrimoine et de l'identité de Chatou.

Le conseil d'administration

| 16:48 | Commentaires (0) | Lien permanent

26/02/2009

FRANCOIS EUGENE BARDON (1843-1901), ARCHITECTE DE LA VILLEGIATURE

L'un de nos plus importants architectes de la villégiature, François Eugène Bardon, est né dans notre commune en 1843.

Ses parents étaient "marchands de vin, traiteurs" à la sortie de la gare de Chatou. Son père, Jean Bardon, avait épousé Emilie Fournaise. Leur villa au numéro 1 de l’avenue des Vaucelles (avenue Paul Doumer depuis 1932) existe toujours.

A 18 ans, lors du recensement de Chatou de 1861, alors que son frère aîné, Emile, avait embrassé la profession de pâtissier, François Eugène Bardon se déclarait déjà architecte. L’avenir démontra qu'il ne s'agissait pas d'une usurpation.

Croissy, le 22 juin 1866,

Monsieur,

Je m'engage à faire les grilles d'appui et grande grille porte du mur de clôture sur la route de la Faisanderie dans la propriété de Monsieur Paulé au Vésinet, savoir : les grilles mur d'appui ayant environ 9,40 m de long sur 1,20 m entre traverses divisées en 6 parties, chaque partie composée de 11 barreaux carrés de 0,016 posés sur ch...

Lesdits ornés par le haut de lasses en fonte faite sur modèle, bagues formant astragale et bases, haut et bas. Lesdites soutenues par six pilastres en fer forgé d'après détail remis par l'architecte, montants principaux 0,020 x 0, 030 etc..

Les deux pilastres de la porte avec montant plus forts et couronnés par une moulure en fonte avec ornement en fer forgé au-dessus.

La porte de 1,60 m de long sur 2,50 à 2,60 m de haut, ladite composée de barreaux en fer carré de 0,016 ornés comme ceux des grilles mur d'appui montants extrêmes et traverse basse en fer carré de 0,027 traverse haute circulaire et celle intermédiaire en 0,0020 x 0,0027, montant milieu idem aux traverses avec recouvrement panneaux du bas formant soubassement en tôle de 0,003 mm d'épaisseur, soutenus par des croisillons en fer carré, 0,020 x 0,020 avec motif milieu à la demande et moulure encadrant lesdits.

Ladite fermée par une serrure de sûreté et un verrou haut et bas à rappel, le tout suivant les détails qui seront remis lors de l'exécution par l'architecte pour la somme de fixe et à forfait de 400 francs. Ladite mise en place le 15 juillet 1866. De plus, je m'engage à payer à Monsieur GRUT la somme de 10 francs par chaque jour de retard sur l'époque ci-dessus fixée. Agréez mes salutations.

Duchêne

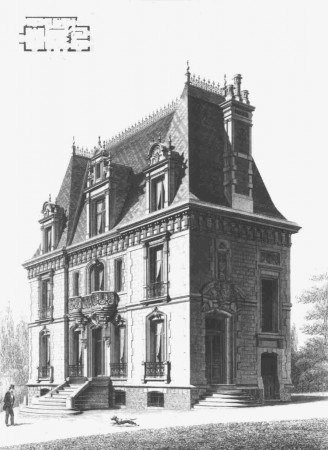

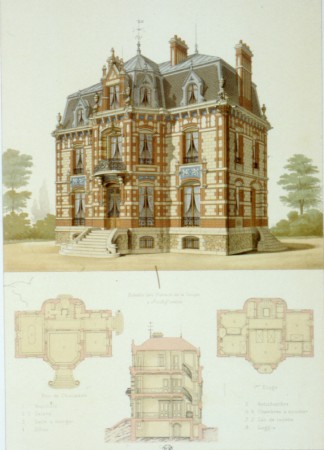

La renommée de François-Eugène fut acquise lorsqu’il exposa un pavillon à l’Exposition Universelle de Paris de 1878, ce qui lui valut ensuite de nombreuses commandes.

Pavillon de l'Exposition Universelle de Paris de 1878 (détruit)

par François Eugène Bardon, architecte de Chatou

Découverte : association Chatou Notre Ville en 2001 à l'occasion du cdrom "Promenades dans Chatou"

Dans les années 1878-1887 sous le mandat d’Ernest Bousson, François-Eugène devint l’architecte de nombreuses villas à Chatou. Par chance, plusieurs planches ont été publiées dans les revues d’architecture de l’époque.

En 1880, Eugène Bardon se vit confier par le conseil municipal la mission de refaire la façade de l'Eglise de Chatou, abîmée par les bombardements de 1871. La belle façade romane de l'église disparut au profit d'un style néo-gothique très en vogue, reproduction de façades d'églises parisiennes.

En 1881, il devint propriétaire et résident de l’hôtel particulier du 5 place Charles de Gaulle, construction qu’il édifia au milieu d’autres afin de permettre l'achat du nouvel hôtel de ville par la "Société Civile de Chatou" avec seize autres Catoviens. Il fit donc partie des « Dix-Sept » bienfaiteurs de l’hôtel de ville et de ses abords dont le surnom est perpétué par une rue de la ville. En 1883, il délivra les plans de l'école maternelle de la rue Ernest Bousson.

François-Eugène mourut précocement à son domicile parisien 24 rue d'Enghien le 24 octobre 1901. Son fils, André Bardon, fut tué au combat le 22 octobre 1918 à Somme Py dans la Marne.

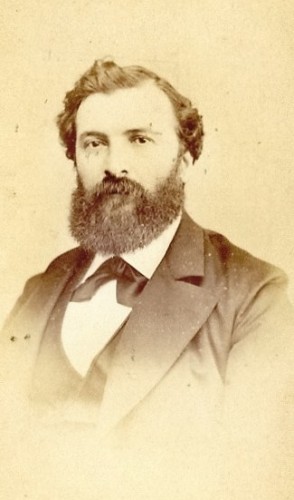

L'on doit à Madame Sophie Cueille, chercheur à l'Inventaire Régional d'Ile de France, d'avoir mis en lumière en 1986 l'oeuvre de ce Catovien dont le nom illustre à lui seul une partie du patrimoine de notre ville. Son portrait était inconnu, nous l'avons trouvé grâce à la vente d'un collectionneur de Gannat dans l'Allier. Le voici.

Eugène Bardon, photo des années 1870 par Marius,

photographe 55 rue de Réaumur, Paris

collection Pierre Arrivetz

Sur la proposition de l'association, un hommage lui a été rendu par la municipalité par la dénomination du petit square de l'avenue d'Aligre inauguré le 22 décembre 2009 et une plaque illustrée de son portrait.

Publié dans . PERSONNALITES DE CHATOU, CHATOU DANS L'ARCHITECTURE, CHATOU SOUS LA IIIEME REPUBLIQUE | 22:53 | Commentaires (0) | Lien permanent

22/02/2009

STATISTIQUES

Mis en place en mai 2007, le blog de l'association a compté en 2008 pas moins de 12.500 visiteurs uniques. Merci à tous ceux qui le font vivre et s'intéressent au patrimoine et à l'histoire de Chatou.

| 23:49 | Commentaires (0) | Lien permanent

17/02/2009

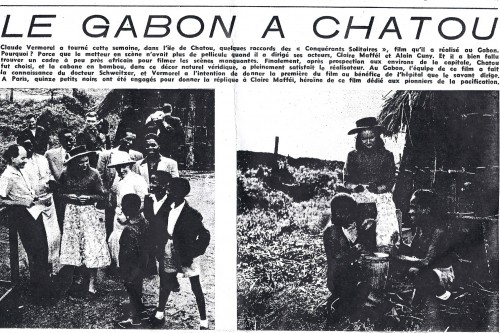

ON TOURNAIT A CHATOU

« Les Conquérants Solitaires »,

drame de 1950 de Claude Vermorel

Une jeune fille, Thérèse Berthod, se rend en Afrique pour prendre possession de la forêt que lui a laissée son père. Elle déchante vite devant la réalité, d'autant plus qu'elle se heurte à l'animosité de son voisin, Pascal Géraud, le chercheur d'or. Elle tente vainement de lui vendre sa forêt et se met alors à l'exploiter. Mais Pascal construit un barrage pour l'empêcher de faire passer ses trains d'arbres. Elle décide alors de construire une route, mais là aussi se heurte à Pascal. Cependant, elle finit par comprendre que le jeune homme aime sincèrement les Noirs et craint de voir en elle un produit de la civilisation des Blancs. Lorsqu'il comprend qu'elle-même éprouve une tendresse étrange pour les indigènes, il change d'avis et veut l'épouser. Mais Thérèse ne peut pas supporter l'épreuve de l'union des sangs. Ecoeurée par ces rites sauvages, elle s'enfuit. Lorsqu'elle sort de l'hôpital, c'est pour apprendre que Pascal a construit sa route. Elle le retrouve mourant et lui promet de poursuivre son action, tandis que lui-même promet de la protéger, après sa mort.

Source : Les Cahiers du Cinéma – Cinémathèque Française

Extrait du journal Cinémonde - 14 août 1950 - remerciements à José Sourillan, ancien directeur des archives de RTL :

Publié dans CHATOU DANS LE CINEMA | 01:39 | Commentaires (1) | Lien permanent

25/09/2008

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2008 : CONFERENCE HOMMAGE A PIERRE TRABAUD

A l'extrême-droite sur la photo, Pierre Trabaud recevant une récompense au festival du film de Berlin en 1955, un "Ours d'Or". Il n'est pas nécessaire d'énumérer les artistes qui l'entourent - Cliché collection Nicole Trabaud, tous droits réservés

Pierre Trabaud et Bernard Blier dans "Sans laisser d'adresse" (1950) de Jean-Paul Le Chanois, une comédie dramatique qui fait revivre le Paris des années cinquante dans une ambiance de solidarité humaine. Danièle Delorme y épouse le rôle-titre. Le film obtint "l'Ours d'Or" à Berlin en 1951.

Le dimanche 21 septembre 2008 salle Jean Françaix, les Catoviens ont découvert pour les Journées du Patrimoine l'acteur Pierre Trabaud né à Chatou le 7 avril 1922 rue du Val Fleuri à travers une conférence de José Sourillan, ancien directeur des archives de RTL, auteur de documentaires pour la télévision et de Philippe d'Hugues, journaliste, historien du cinéma auteur de l'ouvrage "Le cinéma français sous l'Occupation". Assistèrent à la conférence pour lui rendre un hommage émouvant un plateau exceptionnel d'artistes emmenés par Nicole Trabaud : Françoise Arnoul ("French Cancan" avec Jean Gabin), Paule Emmanuel (doublure des films de Walt Disney), Philippe Mareuil (acteur de films policiers), Roger Carel et Popeck.

L'hommage de Popeck

José Sourillan, ancien directeur des archives de RTL, orfèvre de cette conférence, et Nicole Trabaud, dont la documentation et les relations ont permis à Chatou d'honorer la mémoire du comédien.

José Sourillan à la table du conférencier, on aperçoit au premier plan à droite l'ordinateur portable de Patrick Muller, jeune Catovien de très grand talent qui a mené par dizaines d'heures toute l'opération de mise en forme de la projection sur un programme informatique et qui était là pour assurer la projection en symbiose avec les conférenciers (ci-dessous).

Ci-dessous, Pierre Trabaud au théâtre dans "Madame Sans-Gêne" dans le rôle de Napoléon (1971)

L'association a interdit tout financement public dans ses statuts. Seuls vos dons et vos cotisations peuvent lui permettre de remplir sa mission.

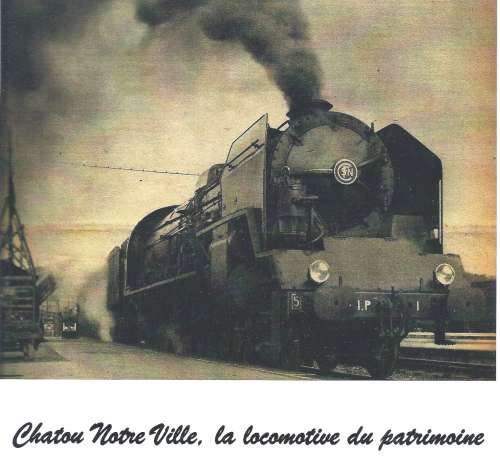

Locomotive SNCF 241 P compound fabriquée aux usines Schneider du Creusot de 1948 à 1952, emblème de l'association

Publié dans * CONFERENCES HISTORIQUES | 01:09 | Commentaires (0) | Lien permanent

20/07/2008

"ONZE JOURS DE SIEGE" DE JULES VERNE ET CHARLES WALLUT

(Disparition de Robert Maudray)

(Disparition de Robert Maudray)

Acte 3

Scène I

Léonie : Eh bien, quelles nouvelles ?

Maxime : Aucune !

Léonie : Aucune !

Maxime : Rien. Je viens de la préfecture de police, on m’a demandé mille renseignements. J’ai raconté tout ce que je savais ; que notre ami Robert était un peu fantasque ; qu’après une scène vive, il s’était retiré chez lui ; que le soir même, sa femme avait trouvé sa porte fermée ; que le lendemain, ne le voyant pas paraître, on s’était décidé à enfoncer la porte ; que la chambre était vide, notre ami étant sorti par son escalier dérobé, et que depuis, on ne l’a plus revu chez lui, ni au Cercle, ni à la Bourse…, et enfin, que sa femme était dans une mortelle inquiétude.

Léonie : Je crois bien !

Maxime : Tout cela était écrit au vol par un monsieur barbu qui m’a congédié avec ces mots : « c’est bien monsieur, on le trouvera.. » Et je suis venu en toute hâte vous rendre compte de ma démarche, tandis que Roquefeuille courait à Chatou, voir s’il n’est pas à sa maison de campagne.

Léonie : Quel événement ! cette disparition ! cette fuite !

(…)

Scène II

Roquefeuille, entrant précipitamment : eh bien, l’avez-vous ?…l’a-t-il dit ?…l’a-t-on ?

Léonie : Rien. Et vous ?

Maxime : Mais, à Chatou ?

Roquefeuille : J’en viens ! rien ! rien !

Léonie : C’est effrayant !

Roquefeuille : C’est sinistre (...) "

In « Onze jours de siège », comédie en trois actes et prose de Jules Verne (1828-1905) et Charles Wallut, créée à Paris au Théâtre du Vaudeville le 1er juin 1861.

Publié dans CHATOU DANS LA LITTERATURE | 01:24 | Commentaires (0) | Lien permanent

14/07/2008

"LOUISE BERNARD" D'ALEXANDRE DUMAS

L'intrigue amoureuse et policière se joue du temps de Louis XV. Une jeune femme est promise à un noble gentilhomme, Henri de Verneuil mais Louis XV organise un mariage forcé avec le marquis de Lancy dont il organise l'éloignement. Henri de Verneuil veut éviter que le roi ne fasse de sa bienaimée sa maîtresse. Il se terre et est recherché. Le frère de la jeune femme, Antoine Bernard, compagnon menuisier, revient au pays avec les papiers attestant que cette femme n'est autre que sa soeur et non la dame de haute naissance qu'elle prétend être. Antoine sauvera les deux amants et finit par obtenir leur salut en parlant à Louis XV.

L'intrigue amoureuse et policière se joue du temps de Louis XV. Une jeune femme est promise à un noble gentilhomme, Henri de Verneuil mais Louis XV organise un mariage forcé avec le marquis de Lancy dont il organise l'éloignement. Henri de Verneuil veut éviter que le roi ne fasse de sa bienaimée sa maîtresse. Il se terre et est recherché. Le frère de la jeune femme, Antoine Bernard, compagnon menuisier, revient au pays avec les papiers attestant que cette femme n'est autre que sa soeur et non la dame de haute naissance qu'elle prétend être. Antoine sauvera les deux amants et finit par obtenir leur salut en parlant à Louis XV.

Antoine

Oui…Eh bien, il a ouvert cette porte, et, d’une voix très altérée, il m’a dit : « Mon ami, le chemin de Chatou ? – le chemin de Chatou ? que je lui ai répondu. Il n’y a pas à se tromper : prenez la haie du Saut-du-Cerf, et toujours tout droit. »

Alors, il a pris la haie du Saut-du-Cerf, et comme il y a dix minutes de cela, s’il court toujours, il doit être loin maintenant.

L’exempt

Mon cher ami, je suis fâché de te démentir.

Antoine

Comment ?

L’exempt

Mais il n’y a pas un mot de vrai dans tout ce que tu as dit là.

Antoine

Moi, j’ai menti ?

L’exempt

Tu as vu l’homme, oui ; il était enveloppé d’un manteau, oui ; il avait un uniforme sous ce manteau, oui encore. Mais cet homme n’a pas pris la route de Chatou, vu que j’étais sur cette route.

Antoine

Dame, la route de Chatou ou une autre ; je sais qu’il m’a demandé celle-là, que je la lui ai indiquée, voilà tout ; mais je ne peux pas répondre qu’il avait précisément affaire à Chatou.

L’exempt

Non, mais moi, je répondrai que cet homme est ici.

Antoine

Eh bien, vous vous trompez joliment, par exemple !

L’exempt

C’est ce que nous allons voir. (A un soldat). Visitez de ce côté. (…)

In Louise Bernard, drame en prose et 5 actes d'Alexandre Dumas (1802-1870) créé au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 18 novembre 1843

Publié dans CHATOU DANS LA LITTERATURE | 12:46 | Commentaires (0) | Lien permanent

12/07/2008

LES "FAUVES" A CHATOU

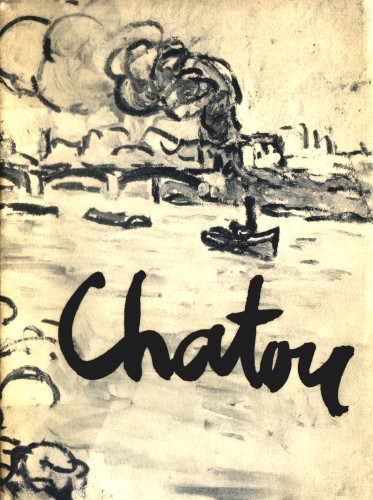

Couverture du catalogue de l'exposition"Chatou" (Galerie Bing - mars 1947) par Maurice de Vlaminck. Celui-ci habita Chatou de 1893 à 1905, notamment 87 rue de Saint-Germain (avenue Foch depuis 1931)

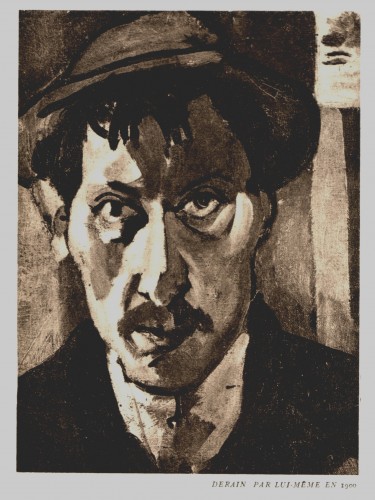

"Au mois de juillet 1900, étant en permission de quinze jours (ma libération devait avoir lieu en septembre), j’avais pris à Chatou le train pour Paris. Dans le compartiment où j’étais monté, assis en face de moi se trouvait André Derain. Bien qu’habitant depuis toujours le même pays, nous ne nous étions jamais adressé la parole.

Nous nous connaissions seulement de vue, pour nous être souvent croisés dans les rues du village. Derain avait assisté à des courses de vélo auxquelles je participais. Maintes fois, il avait pu me rencontrer, mon violon sous le bras ou trimbalant des toiles et ma boîte à couleurs.

A cette époque, Derain avait à peine vingt ans. C’était un grand type efflanqué, aux longues jambes. Il était habituellement vêtu d’un manteau à pèlerine et coiffé d’un chapeau mou. Il avait vaguement l’air d’un escholier de la Basoche du temps de Louis XV : quelque chose comme un François Villon amélioré…

Je ne sais quelle rage intempestive me le fit attaquer : - « ça va bientôt être votre tour de chausser des godillots ! » - « pas avant l’année prochaine, me répondit-il, un peu interloqué. » Le même soir, nous nous retrouvions sur le quai et nous reprenions notre entretien. Le résultat de cette rencontre fut qu’on se promit de travailler ensemble.

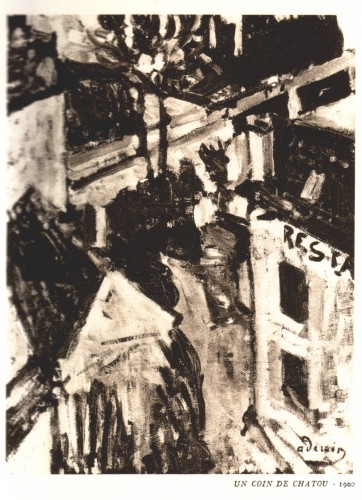

De notre historique atelier, des fenêtres d’où l’on apercevait le village de Chatou, le bateau-lavoir amarré à la berge, le clocher, l’église, les chevaux que les charretiers menaient à l’abreuvoir, les voitures des maraîchers qui passaient le pont, pour aller charger les carottes de Montesson et les navets de Croissy, il ne reste, à l’heure où j’écris ces lignes, qu’un dérisoire rez-de-chaussée. Avant que la bâtisse ne s’écroulât définitivement, on la fit battre et on n’en laissa, avec les sous-sols, que quelques murs sur lesquels on posa un toit.

Pour nous, c’est toujours le lieu où fut fondée « l’école de Chatou », premiers germes, premiers essais du mouvement qui devait prendre le nom de Fauvisme. Le Fauvisme n’était pas une invention, une attitude. Mais une façon d’être, d’agir, de penser, de respirer. Très souvent, quand Derain venait en permission, nous partions de bon matin, à la recherche du motif. Notre habituel terrain de chasse, c’était les côteaux de Carrières-Saint-Denis qui étaient encore couverts de vignes et d’où l’on apercevait toute la vallée de la Seine. A notre approche, les grives, les alouettes, s’envolaient dans le ciel clair.

D’autres fois, nous partions, pour faire en explorateurs une balade à pied de vingt à trente kilomètres. Nous remontions la Seine jusqu’à Saint-Ouen en suivant la berge. Notre enthousiasme n’avait d’égal que notre endurance et notre bonne humeur. Cinq francs dans la poche : nous n’en demandions pas plus ! nous déjeunions au hasard d’un morceau de boudin ou de petit salé ; tout nous était bon et la vie nous paraissait belle. La fille qui nous servait, les masures dans le soleil, les remorqueurs qui passaient, traînant une file de péniches : la couleur de tout cela nous enchantait… c’était Chatou !"

Maurice de Vlaminck (1876-1958)

"Chatou ! mais j’y suis né !

J’ai débuté avec le père Jacomin, dont les fils étaient mes camarades de classe, avant 89. ce père Jacomin était un ancien ami de Cézanne, mais il détestait sa peinture. Je n’ai probablement pas profité de ses leçons. Comme beaucoup d’artistes, le père Jacomin habitait Chatou qui était alors une sorte de « Barbizon », aux portes de Paris. Il m’emmenait faire du paysage avec ses fils, mais il nous appelait, Vlaminck et moi, les « Intransigeants ». C’est ainsi qu’on nommait, vers 1860, les méchants, les révolutionnaires. Mais même le courroux esthétique change d’expression ; Pierre Wolf avait lancé « les Barbouilleurs » pour flétrir l’impressionnisme. Les journalistes n’ont eu aucun effort d’imagination à fournir, ils nous ont appelé les barbouilleurs. Comme si Dieu le Père avait orchestré leur indignation, les professionnels du critère, pendant 20 ans de campagne contre l’Art, avaient trouvé le même qualificatif pour Cézanne, Manet, Van Gogh, Lautrec, Gauguin, Henri Rousseau. Picasso, un peu plus tard, devait bénéficier de la même distinction : barbouilleur ! ça vous classait ! Les deux barbouilleurs se promenaient comme des amoureux, ils avaient un amour commun : la peinture. Que de fois ai-je accompagné Vlaminck jusque devant sa porte, il revenait jusque chez moi, je le raccompagnais encore, lui aussi, et ainsi de suite jusqu’au matin. Quelques heures après, nous repartions avec la boîte à couleurs et le chevalet de campagne. Toujours grisés de couleur, et de soleil qui fait vivre la couleur !

Vlaminck et moi avons ensuite eu un atelier commun, à côté de chez Fournaise, que les Impressionnistes avaient rendu célèbre. Renoir y a peint « La Grenouillère » et « Les Canotiers », je pense que « Les Demoiselles » de Courbet y ont été peintes en 1855. J’y ai encore vu Degas, en barque, sur la Seine, vêtu d’une épaisse fourrure, en plein mois d’août. Plus tard, les « Intransigeants » sont devenus les « Indépendants ». On nous a appelés les « Fauves » parce que ça « gueulait », mais Chatou, c’était bien notre Jungle."

André Derain (1880-1954)

In Catalogue de la Galerie Bing,174 rue du Faubourg Saint-Honoré, mars 1947, exposition « Chatou »

Publié dans . PERSONNALITES DE CHATOU | 17:51 | Commentaires (0) | Lien permanent