05/09/2015

ACTUALITES

| 21:32 | Commentaires (0) | Lien permanent

17/08/2015

LE XVIIIEME SIECLE A CHATOU : L'ALERTE ROUGE DES JOURNEES DU PATRIMOINE 2015

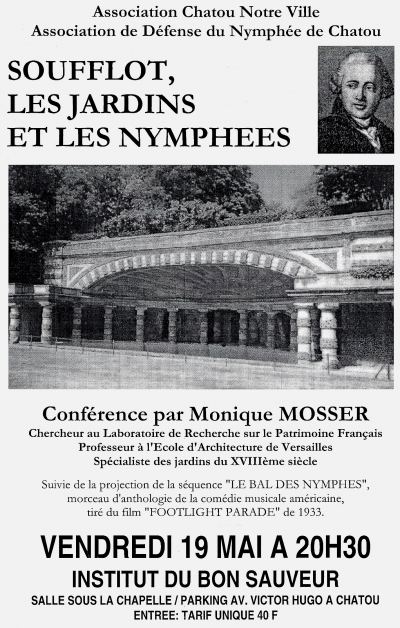

Affiche de la conférence de Chatou Notre Ville en 1999

Chatou a accueilli un grand témoin de la fin de l'Ancien Régime, Henri Léonard de Bertin, ministre de Louis XV et de Louis XVI, dernier seigneur de Chatou. Il reste un éclatant témoignage de son passage, le Nymphée de Soufflot (1777), architecte du Panthéon, monument classé (et non seulement inscrit) depuis 1952 aujourd'hui en ruine par la faute de ses propriétaires et de pouvoirs publics qui ont fait de l'inertie et(ou) de leur incapacité et(ou) de leur désintérêt leur autorité sur le monument.

Nous avions consacré au Nymphée une conférence en 1999 conduite par Madame Monique Mosser, spécialiste internationale de l'art dans les jardins (affiche ci-dessus).

Le livre de Madame Monique Mosser, un dictionnaire des jardins

La photo ci-dessous, prise il y a vingt, d'une colonne du Nymphée, demeure l'expression de ce mépris indéfendable qui piétine le patrimoine français.

Nos demandes répétées ont cependant trouvé un écho d'ordre informatif auprès de l'Etat, lequel doit juger curieux malgré ses alertes de ne jamais bénéficier du soutien des élus locaux, intercommunaux, départementaux ou régionaux pour engager une procédure menant à la restauration et à l'ouverture au public du Nymphée au titre de la mise en valeur des bords de Seine. Le rapport de visite du monument nous a été communiqué après des démarches en vue de son actualisation à l'occasion de notre demande de rendez-vous à Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye (rendez-vous tenu le 28 mai 2015). Nous vous le diffusons, la confidentialité et la démission ayant signé la ruine du monument depuis trente ans :

"Unité de patrimoine : Nymphée

Adresse principale : 78 - Yvelines | Chatou

Protection : Classement - Nymphée, dans le parc de l'ancien château : classement par arrêté du 4 juin 1952

Date de la visite précédente :

Date de visite : 20/05/2015

Auteur de la visite : CACCIOTTI Pierangelo

Fonction : Architecte

État de l'édifice : péril

Vitesse de dégradation :

Origine / Déclenchement / Objet de la visite

Cette fiche de visite ne dresse qu'un bilan général de l'ensemble de l'édifice et des désordres majeurs observables au moment de la visite.

Ce document peut aussi identifier des interventions visées à atténuer ces désordres.

Synthèse

L'état sanitaire du bâtiment est comparable en termes d'ampleur et de nature des désordres à celui décrit dans l'étude préalable de l'Architecte en Chef des Monuments Historiques (ACMH) Philippe Oudin en 2002. Depuis cette date, la dégradation du monument semble plutôt lente. Néanmoins, les fragments des matériaux du revêtement tombés à terre ou décrochés mettent en évidence une progression de la dégradation.

Globalement le nymphée demeure dans un état sanitaire alarmant.

Il est nécessaire d'intervenir immédiatement (sous la supervision d'un architecte qualifié), au moins avec les travaux identifiés comme « travaux d'urgence » dans l'étude de l'ACMH, 2002, notamment: - Remplacement de pierres sur assises et colonnes, purge des éléments présentant un risque de chute - Assainissement des maçonneries, dégagement de la végétation parasite nocive À moyen terme il est envisageable de procéder à la réalisation des travaux de conservation, restauration et mise en valeur décrits dans la même étude. Le bâtiment étant classé au titre des monuments historiques, et conformément à : - l'article L 621- 9 du code du patrimoine et article L 425-5 du code de l'urbanisme - les articles 19, 20 et 21 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et article R 425-23 du code de l'urbanisme toute intervention doit au préalable faire l'objet d'une demande d'autorisation de travaux."

A Chatou, la politique du patrimoine menée depuis quinze ans s'est traduite par les étapes suivantes : outre l'abandon du Nymphée, suppression de l'Office du Tourisme de Chatou (2003), destruction de l'usine Art Deco Pathé-Marconi, berceau du microsillon (2004), déclassement massif des villas de Chatou dans le Plan Local d'Urbanisme (2006), renvoi sans concertation de l'association Sequana (pas de vote du conseil municipal ni d'information de la commission culturelle ni de consultation des associations concernées), installée à Chatou depuis vingt-cinq ans et emblème du patrimoine nautique lié à la Maison Fournaise (2014). Cette association remarquable, chassée comme une délinquante, ira donc chez l'une de nos voisines ravie de l'accueillir.

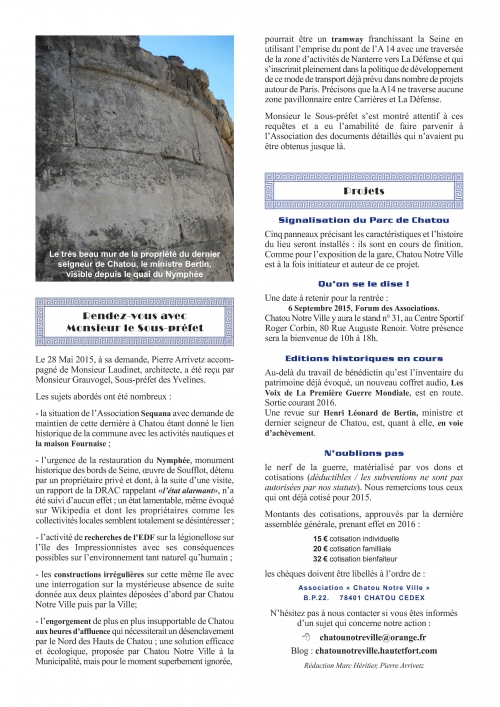

Une découverte est venue renforcer le patrimoine du XVIIIème siècle de Chatou : à l'occasion d'un projet de promotion immobilière dans le Parc de Chatou, au bas d'une falaise occupée par une construction en blockhaus sans autorisation, le mur de l'ancien domaine de Bertin a réapparu.

Alertés par plusieurs riverains au mois de juillet, nous avons contacté Monsieur Atkins, nouveau maire-adjoint à l'urbanisme, auteur de la délégation de la mission d'inventaire du patrimoine de Chatou en juin à l'association à l'occasion de la révision du PLU, qui lui-même a saisi les services de la DRAC. Une visite de ces services le 30 juillet a conduit la Ville à demander le même jour l'interruption du chantier au pétitionnaire, des fouilles archéologiques étant organisées à compter du 31 juillet par la DRAC.

Aspect du mur de Bertin visible désormais du quai du Nymphée

Ainsi le XVIIIème siècle fait-il son retour au milieu des pioches des démolisseurs dans la chronique de Chatou, patrimoine dont la mise en valeur complète signerait un projet d'intérêt général pour la ville. Plus que jamais, nous demandons que la politique du patrimoine nous soit déléguée pour arrêter le massacre des quinze dernières années et redonner à Chatou les couleurs qu'elle mérite de ville d'art et d'histoire.

Publié dans # PATRIMOINE MENACE, CHATOU ET LA SEINE, CHATOU SOUS L'ANCIEN REGIME | 00:57 | Commentaires (0) | Lien permanent

05/07/2015

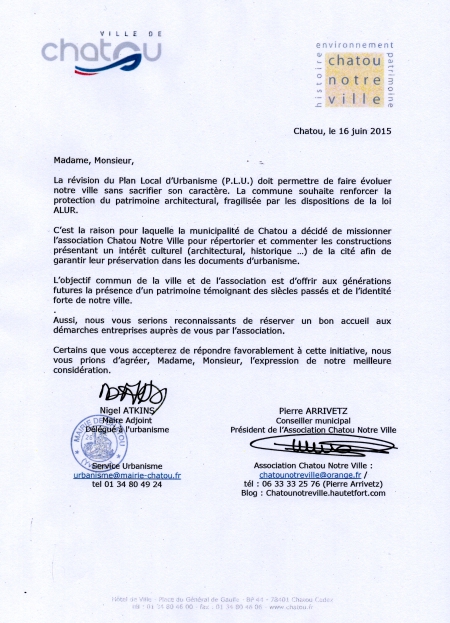

INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE CHATOU C'EST PARTI

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme, l'association Chatou Notre Ville a été missionnée le 16 juin dernier par la municipalité pour répertorier le patrimoine bâti présentant un intérêt culturel pour la ville (architectural, historique...). Nous comptons sur votre accueil pour nous permettre de réaliser dans la période estivale cet inventaire inédit qui s'étend de l'Ancien Régime aux années cinquante. Des notices seront réalisées avec un descriptif architectural et historique.

Pierre Arrivetz / Jean-Fabrice Laudinet (architecte DPLG)

Le château du fermier général Chapelle à Chatou (vers 1710) - détruit vers 1845 - le marquis d'Argenson (1722-1787), ambassadeur puis Secrétaire d'Etat à la Guerre (1757-1758), en fit également un dessin - bibliothèque de l'Arsenal

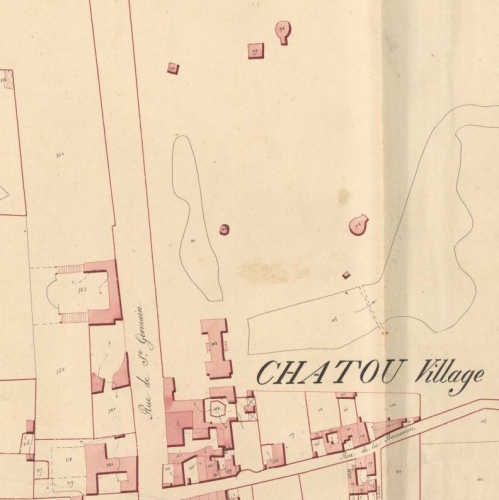

Le château du fermier général Chapelle se situait le long de la rue de Saint-Germain (actuelle avenue Foch), en haut à gauche sur cet extrait du cadastre de Chatou de 1820 (couvrait le quartier compris entre l'avenue Sarrail et la rue des Ecoles aujourd'hui). L'actuel hôtel de ville est situé de l'autre côté de la voie en retrait à droite plus bas - cadastre de 1820 - archives départementales des Yvelines

Publié dans # PATRIMOINE MENACE, # PATRIMOINE PROTEGE, REVISION P.L.U. | 22:56 | Commentaires (0) | Lien permanent

14/06/2015

SEQUANA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS LES 20 ET 21 JUIN 2015

Une "sportswoman" du Cercle Nautique de Chatou - 1933 - collection Chatou Notre Ville Pierre Arrivetz

Week-end Canotiers à Chatou

des samedi 20 juin et dimanche 21 juin 2015

Site Fournaise - gare d'eau

Ces deux journées portes ouvertes seront une occasion de regrouper les membres et les amis de l’association autour des chantiers qui avancent bien. Pour l'occasion, plusieurs bateaux, des yoles, des voiliers et des vapeurs évolueront sur la Seine devant le Hameau Fournaise.

Le samedi 20 juin à 15h00, l'association Sequana procédera au baptême et lancement de sa dernière restauration, un Caneton plan Sergent de 1950.

Ce sera aussi un moment d’échanges avec vous sur l’avenir de Sequana. Votre présence, votre soutien, nous sont précieux. Passez nous voir avec votre famille et vos amis,en canotier et maillot rayé, avec votre panier pique-nique ! (les barbecues seront allumés) On vous attend !

Jean-Jacques GARDAIS, Président et le Bureau de l’association

Les équipiers sont les bienvenus, réserver : contact@sequana.org

Pour plus d'information : www.sequana.org

Publié dans # PATRIMOINE MENACE, - ASSOCIATIONS AMIES, CHATOU ET LA SEINE | 19:23 | Commentaires (0) | Lien permanent

10/06/2015

L'HABITAT SOCIAL D'APRES-GUERRE A CHATOU : LES MAROLLES

Les Marolles achevées - cliché de 1966 - Collection Pierre Arrivetz

Publié dans CHATOU DANS L'HABITAT SOCIAL, L'AMENAGEMENT DE CHATOU | 00:44 | Commentaires (0) | Lien permanent

06/06/2015

LE PATROUILLEUR : D'INTERET PUBLIC

"Le Patrouilleur Environnemental" est le fruit d'une initiative de Monsieur François Schmitt, conseiller municipal, ancien agent communal et pompier. Ce très beau véhicule ne cache pas une utilité qui se mesure aux deux cents interventions déjà réalisées dans la ville grâce à la diligence des services municipaux et de son promoteur. Il nous appartenait, face aux diverses dégradations, de vous signaler ce service qui répond rapidement et facilement à vos demandes en saluant l'auteur du projet et la suite donnée par la municipalité.

LE PATROUILLEUR ENVIRONNEMENTAL

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER

*****

Contre la disparition du patrimoine nautique à Chatou,

signez notre pétition en ligne

Municipalité de Chatou - Député de Chatou:

Maintien à Chatou de l'association Sequana

Publié dans ENVIRONNEMENT | 14:21 | Commentaires (0) | Lien permanent

31/05/2015

CHATOU, PARFUM D'AERONAUTIQUE (1)

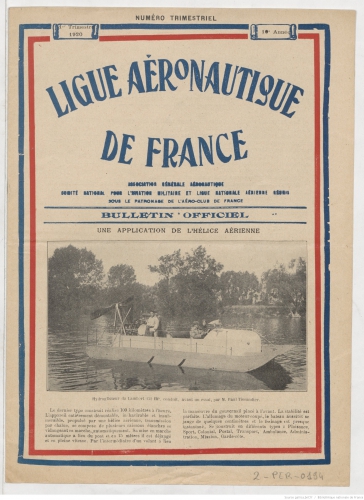

Couverture du bulletin de La Ligue Aéronautique de France - 1920 - un hydroglisseur Lambert 130 HP conduit par Monsieur Paul Tissandier, digne descendant d'une famille d'aéronautes de Croissy où il résidait (cf l'infatigable travail de La Mémoire de Croissy, organisatrice de la magnifique exposition "Illustres Inventeurs" (Kégresse/Tissandier) au Château Chanorier en novembre 2014 ) - Gallica

L’Europe des années vingt symbolisa la réaction contre la maladie de la guerre et de la destruction. D’un coup, l’industrie se remit en marche et prit une nouvelle extension, les compétitions se multiplièrent, le sport gagna les villes, la presse et le cinéma, la surenchère de l’exploit alimenta les esprits. Une jeunesse décimée laissait des survivants décidés à reprendre le train de la vie sans retard. Dans le peu d’illusion sur la durée que pouvait procurer une paix chèrement acquise, une Fête de la Conférence Internationale d’Aéronautique réunissant vingt-quatre nations fut organisée chaque année dans un pays différent, suscitant de plus en plus de vocations. Ainsi, la fête aéronautique de 1924 se tînt en France et prit pour théâtre les bords de Seine : hydroglisseurs, ballons sphériques, avions, conférences, échanges internationaux émaillèrent ces journées vouées à la renaissance et à la propagation du progrès de ce qui flotte et ce qui vole. Quelques personnalités étaient là pour montrer l’exemple.

Le maréchal Franchet d'Esperey et sa fille descendant de leur avion à Melun dont ils étaient les passagers pour la Fête de la Conférence Aéronautique 1924 et ci-dessous, pour le même évènement, le prince héritier Carol de Roumanie avec à sa gauche, accompagné de son épouse, Monsieur Robert Morane, fondateur de la firme du même nom qui l'escortait depuis Villacoublay et le fit atterrir à son tour à Melun.

Reflet de cette évolution, une association se déclara à Chatou au titre du service militaire dans l’aviation : la section de l’Amicale des Professionnels de l’Aéronautique préparant les jeunes gens aux brevets de mécanicien de l’aviation ou de l’aviation maritime, brevets pouvant déboucher sur une embauche chez un industriel. La section était représentée par Monsieur Jean Legrain, 107 route de Montesson (rue du général Leclerc aujourd’hui), domicilié 7 rue de Panafieu. Des cours de six mois étaient dispensés, et ce, sans avoir besoin d’attendre l’enrôlement. Seules six sections de l’Amicale des Professionnels de l’Aéronautique existaient en France en 1928 : Paris, Versailles, Courbevoie, Montrouge, Maisons-Alfort et Chatou.

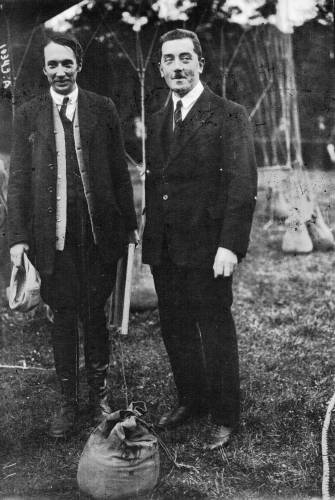

Deux conquérants de l'aéronautique des années vingt - Dollfus et Paumier, ici lors de la Coupe Aumont en 1923 - Gallica

Parallèlement, des records tentaient d’être battus. La Seine à Chatou en fut le théâtre pour des concours d’hydravions légers. Ainsi, l’ingénieur Paumier parcourut à la vitesse de 142 km/h sur un hydravion Schreck F.B.A. type 19 équipé d’un moteur Hispano-Suiza de 350 chevaux la Seine d’Argenteuil à Chatou le 30 novembre 1924 augmentant légèrement cette vitesse avec une charge utile de 500 kilos. Les 22 et 24 décembre 1930, le pilote Vercruysse accomplit la traversée Chatou-Epinay sur appareil monoplace Peyret Mauboussin moteur ABC Scorpion de 34 chevaux de moins de 250 kilos.

Couverture de la Revue Aéronautique de France - 1935 - Gallica

Enfin, le Magic Ciné de Chatou (actuelle salle des ventes) accueillit le 13 février 1935 une soirée artistique au profit des orphelins de l’aviation organisée par le délégué de Nanterre de la Ligue Aéronautique de France avec le concours d’artistes et « la projection d’un grand film » dont le titre ne nous est pas encore connu. Créée en 1914, la Ligue s’employait chaque année à placer des stagiaires chez les constructeurs français (Caudron, Morane Saulnier, la Société Générale de Transports Aériens de Farman, Salmson, Hispano-Suiza, Potez, Compagnie des Messageries Aériennes de Breguet, Latécoère…).

Alors que l’éducation nationale cherchait à s’ouvrir au progrès industriel, plusieurs établissements d’enseignement situés en métropole et dans les colonies adhérèrent à la Ligue en vue de présenter l’aviation comme un débouché professionnel. Un habitant de Chatou, Monsieur Dogilbert, choisit de soutenir la cause à sa manière en offrant une réduction à tous les adhérents de la Ligue pour l’achat de TSF dans son magasin du 6 avenue Gambetta.

Lorsque Mermoz disparut dans l'Atlantique le 7 décembre 1936, l'opinion publique pleura une figure française au rayonnement international. Des obsèques nationales eurent lieu le 30 décembre 1936. Mermoz avait été l'un des vulgarisateurs de l'aviation auprès de la jeunesse, l'incarnation d'une vie difficile reconvertie dans l'héroïsme sanglant de l'Aéropostale. Le 28 février 1937, son nom fut donné par la municipalité au quai de Chatou situé entre le pont de chemin de fer et l'ancien pont routier.

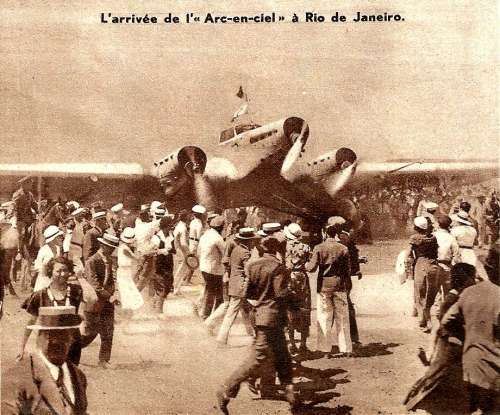

Mermoz pilota notamment un avion du constructeur Couzinet, "l'Arc-en-Ciel". Le franchissement de la Cordillière des Andes, jugé impossible, donna à Mermoz une renommée mondiale. Dans nombre de pays où il fit escale, un hommage demeure sous forme de stèles, noms de places et de voies. Ici, une arrivée au Brésil.

Le quai Jean Mermoz aujourd'hui : le prestige du nom est éclipsé par la verrue des locaux Bureaumaster. Leur abandon depuis plusieurs années contraste avec la situation de cette voie sur des bords de Seine au charme tant vanté dans la ville des Impressionnistes. La requalification des bords de Seine dans le Plan Local d'Urbanisme devrait à notre sens interdire ce type de construction.

L’aviation fit peut être rêver les jeunes dans cette période d’autant que les exploits des pilotes français au féminin comme au masculin ne cessaient pas. Les disparitions étaient cependant fréquentes. Mais il est surtout remarquable que l’aviation malgré la Première guerre mondiale continua à être considérée comme une arme de second rang par un état-major inconscient. Face à lui, une classe politique suivant aveuglément ses consignes, trop heureuse de détacher l'opinion d'une politique combattante.

Contre la disparition du patrimoine nautique à Chatou,

signez notre pétition en ligne

Municipalité de Chatou - Député de Chatou:

Maintien à Chatou de l'association Sequana

Publié dans CHATOU DANS L'AERONAUTIQUE, CHATOU ET L'ENTRE-DEUX-GUERRES, CHATOU SOUS LA IIIEME REPUBLIQUE | 01:40 | Commentaires (0) | Lien permanent

23/05/2015

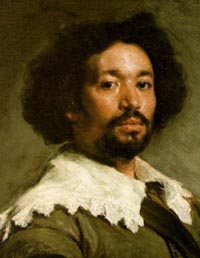

DIEGO VELAZQUEZ, UNE AMBASSADE CHEZ LES IMPRESSIONNISTES

Le Cercle des Amis de la Maison Fournaise, qui apporte tout son intérêt à faire vivre l'histoire de la peinture, a donné vendredi 22 mai 2015 une conférence sur Velazquez (1599-1660) aux Rives de la Courtille. Le sujet pouvait surprendre mais la recherche de la lumière et de la couleur dans l'œuvre de Velasquez et des personnages qu'il représentait apparaissait digne d'être exposée sur le site des Impressionnistes, Impressionnistes dont on n'imagine pas qu'ils aient pu ignorer le legs de ce peintre. Mais surtout, l'assistance a découvert ou redécouvert le prodigieux talent de cet homme qui perçait déjà avant l'âge de vingt ans à Seville, confirmé quelques années plus tard par sa nomination comme peintre de la Cour du Roi Felipe IV, descendant de la famille des Habsbourg qui finit par unir sa famille à celle de la couronne de France.

On doit avec reconnaissance à Madame Monique Heritier, administratrice des Amis de la Maison Fournaise et de Chatou Notre Ville, spécialiste de l'histoire espagnole, docteur es lettres et professeur d'université, d'avoir fait vivre et comprendre dans un temps forcément limité Velazquez à travers son œuvre et les expressions extraordinaires qui habitent ses personnages.

Le pape Innocent X vers 1650 par Velasquez

Galerie Doria-Pamphili - Rome

Ses tableaux, magnifiques, loin de se cantonner dans du portraitisme officiel, ont également donné un reflet de la vie espagnole et pris leur grandeur dans les misères comme dans les richesses du genre humain, ce que les peintres ne faisaient guère jusqu'alors.

Ce peintre qui asseoit la perfection a apporté une partie de son rayonnement à l'Espagne et a d'ailleurs fini par être plus sollicité qu'obligé par les grands de ce monde. Dans les traits qu'il lègue à la postérité, Madame Monique Heritier , dans le souci de conclure par une anecdote, a présenté ceux de l'infante de Felipe IV qui semblent avoir sauté les siècles pour se retrouver dans ceux de l'infante de l'actuel Roi d'Espagne Philippe VI, dona Isabelle. Ce retour de l'histoire a confirmé que la mise en valeur du passé intéressait l'avenir.

Et que l'on pouvait faire vivre la culture et la richesse qu'elle représente à travers des enseignants qui professent l'excellence malgré le déni de la société actuelle (dont l'auteur de cette note ne peut s'empêcher de relever qu'elle s'est forgée de précaires horizons en deux générations). Bravo à notre conférencière et au Cercle des Amis de la Maison Fournaise.

Publié dans * CONFERENCES HISTORIQUES, - ASSOCIATIONS AMIES | 16:55 | Commentaires (0) | Lien permanent

14/05/2015

LE 8 MAI 1945, LA CAPITULATION, LA VICTOIRE

Le 8 mai fut établi comme jour férié le 20 mars 1953 par le cabinet René Mayer. Sa postérité fut cependant compromise par le souci de la réconciliation franco-allemande : supprimé comme jour férié en 1959 par le général de Gaulle, il fut supprimé comme jour commémoratif par le président Giscard d'Estaing en 1975. Le président Mitterrand l'a rétabli comme jour férié commémoratif en 1981.

La Capitulation allemande sous le soleil de l'Arc de Triomphe

Une foule franco-américaine sur les Champs-Elysées

La capitulation sortit le monde d'un cauchemar. Elle fut signée le 7 mai 1945 dans une salle de classe de l'école professionnelle de Reims à 2h41 en présence du général Jodl et de l'amiral Von Friedeburg, commandant en chef de la flotte allemande, sir Morgan, lieutenant-général chef-adjoint de l'état-major britannique, de sir Burrough, commandant en chef des forces navales alliées, du général américain Smith, chef d'état-major qui signifia l'acte de reddition de toutes les forces allemandes aux plénipotentiaires, du major général Susloparoff pour le haut commandement soviétique et du général Sevez pour le commandement français.

Staline exigeant que la capitulation soit signée à Berlin que ses troupes occupaient, la capitulation fut ratifiée à Berlin le 8 mai (heure de l'Europe de l'Ouest) ou 9 mai 1945 (heure russe) en présence du général de Lattre, qui signa la reddition à titre de témoin pour la France sous l'œil arrogant du maréchal allemand Keitel (clichés ci-dessous).

Le 10 mai 1945, le commandant en chef des armées Alliées, le général Eishenhower, adressa une proclamation à toutes les armées puis un message aux mouvements de Résistance de France, Belgique, Hollande, Danemark et Norvège :

"Les Allemands, qui avaient envahi, pillé et occupé vos patries, ont été finalement vaincus par les armées des Nations-Unies, et vos pays sont maintenant libérés grâce aux efforts conjugués de toutes les forces placées sous mon commandement. Au nombre de ces forces, je compte les Résistants qui pendant si longtemps se sont inlassablement dévoués à la tâche de rejeter l'ennemi commun. Constamment tenu au courant de vos activités, j'ai contemplé vos efforts avec admiration. Je sais combien a été dure votre tâche. Je sais combien d'entre vous ont été emprisonnés, torturés, assassinés.

Mal armés, entourés d'un ennemi sauvage et brutal, vous avez combattu, mois après mois, année après année, ignorant les déceptions et les dangers. Certains d'entre vous ont mené une guerre ouverte contre l'ennemi, d'autres ont eu à supporter la tension des activités clandestines qui, de par leur nature même, sont restées secrètes et, en apparence, ignorées de vos frères d'armes ; pour la plupart d'entre vous votre seule récompense a été de savoir que, par vos efforts, vous aviez contribué à débarrasser votre patrie d'un ennemi exécré. En cette heure de victoire, en tant que commandant en chef, je vous remercie, forces de Résistance pour votre discipline, pour votre si grand courage et pour les services inestimables rendus à la cause alliée et à l'avenir de tous les peuples épris de Liberté."

Le Général de Gaulle remettant l'épée de Napoléon Bonaparte, Premier Consul , au Général Eisenhower au nom de la France reconnaissante. Après la Libération de la France à l'été 1944, il fallut presque un an pour venir à bout de l'Allemagne. L'immense armada Alliée conduite par le général Eisenhower assura, par ses sacrifices, l'existence du Monde Libre au lendemain de la guerre.

Au cimetière de Chatou le 8 mai 2015

L'harmonie dirigée par Monsieur Frédéric Richard, directeur du conservatoire de Chatou.

On reconnaît à l'extrême gauche Monsieur François Schmitt, conseiller municipal, qui épousa la carrière des sapeurs-pompiers.

L'hommage aux 27 Martyrs

Monsieur Alain Hamet, petit-fils du commandant Torset assassiné, conduisant la délégation des jeunes de Chatou sur les tombes des 27 Martyrs

Ci-dessus, l'hommage aux Déportés

Au centre de la photo, à gauche, médaillé, Monsieur André LE LAN , Vice-Président de la Société des Membres de la Légion d'Honneur, Comité de la Boucle de Seine , Délégué de Chatou, Chevalier de la Légion d’Honneur - Officier de l’Ordre National du Mérite - Croix du combattant, à droite Monsieur André CATELIN, Président de la Société des Membres de la Légion d'Honneur, Comité de la Boucle de Seine , Catovien, Chevalier de la Légion d’Honneur – Officier de l’Ordre National du Mérite – Médaille d’Or du Dévouement (La Société des Membres de la Légion d’Honneur – SMLH - Comité de Chatou , comprend : Carrières S/Seine – Chatou – Croissy – Houilles – Le Vésinet )

Au centre du cliché, Monsieur Iahsen BOULBAROUD, catovien Médaille du combattant - Médaille de la Reconnaissance de la Nation française (médaille crée en 1917 et disparue en 1959 - accordée à tous ceux qui ont aidé les blessés, réfugiés, invalides ou ont fait preuve de dévouement exceptionnel sans être soumis à une obligation militaire). A sa droite, Madame Aïcha Boughali, sa fille, ancienne élue du conseil municipal.

MOBILISEZ-VOUS

POUR SEQUANA

SIGNEZ NOTRE

PETITION EN LIGNE :

Municipalité de Chatou - Député de Chatou:

Maintien à Chatou de l'association Sequana

03/05/2015

LES DENOMINATIONS DES RUES DE CHATOU, CHANGEMENTS ET CREATIONS

Ancien Régime

Création de l'Avenue des Tilleuls en 1730 par le seigneur Gougenot de Croissy avec l'accord du marquis de Tessé, seigneur de Chatou (1724-1737)

Fin de l'Empire, de la Première Restauration, des Cent-Jours et de la Seconde Restauration

Municipalité de Monsieur Travault (1814-1823) :

Rue de l'Eglise : Rue Bourbon en 1816

Monarchie de Juillet

Municipalité de Camille Périer, député puis pair de France (1832-1844)

Nouvelle avenue devant être ouverte grâce aux libéralités des propriétaires à proximité de la station de chemin de fer, libéralités dont la plus importante émane du marquis d'Aligre : avenue d'Aligre le 9 août 1840 contre l'avis du marquis qui préfèrerait le nom d'"avenue de Croissy".

Municipalité de Thomas Délivré (1844-1848) :

Voie en cours de création débouchant sur la route de Saint-Germain : rue Camille Périer le 13 février 1845

Quai entre l'ancien pont routier et la rue Bourbon : Quai Bourbon le 7 novembre 1847 (dénomination sans postérité, Quai de l'amiral Mouchez actuel)

Quai de la rue Bourbon au pont de chemin de fer : Quai des Papillons le 7 novembre 1847 (dénomination sans postérité, Quai Jean Mermoz actuel)

N.B: le numérotage des maisons, en lettres peintes, fit l'objet de la présentation au conseil municipal le 22 août 1847 d'un modèle de plaque en zinc peinte de 25 cm de large sur 20 cm de haut avec fond bleu et numéro blanc proposé par Monsieur Huet, entrepreneur. Ce modèle est passé à la postérité.

Fin de la Monarchie de Juillet et de la Seconde République

Municipalité du baron Antoine Ruinart de Brimont (1848-1852) :

Voie nouvelle créée entre la rue du Chemin de Fer, traversant le canton dit "des Chardrottes" et la propriété de la Faisanderie jusqu'au hameau du Vésinet territoire de Chatou, créée par monsieur de Brimont. Son ouverture est constatée par le conseil municipal le 24 avril 1853 : l'usage et non une délibération particulière du conseil en fera "l'avenue de Brimont".

Second Empire

Municipalité de Jean Pascal Castets (1861-1866) :

Sentier des Garennes : rue des Garennes le 15 janvier 1865

Municipalité de Pierre Dumas (1866-1870 renouvelée en 1872-1877) :

Voie nouvelle entre la rue des Calêches et l'actuelle rue de l'abbé Borreau : rue des Chardrottes ouverte le 17 juin 1848 baptisée rue des Ecoles le 3 octobre 1868, prolongement jusqu'à l'avenue de Saint-Germain baptisé du même nom le 11 août 1869

Avenue du Vésinet : avenue du Parc le 17 novembre 1867

Avenue de Croissy : avenue de la Rivière le 17 novembre 1867 (sans postérité avenue Larcher actuelle)

IIIème République

Municipalité d'Ernest Bousson (1878-1887), autoproclamée "première municipalité républicaine de Chatou" (baptêmes avec noms républicains) :

Rue du Chemin Vert : rue Labélonye le 20 mai 1878

Chemin vicinal des Cures : route de Maisons en 1878

Voie ouverte entre la rue de Sahûne et la rue du Chef Saint-Jean : rue des Dix-Sept le 19 décembre 1880

Avenue de la Rivière : avenue Larcher le 19 octobre 1882

Avenue Lacroix : rue Esther Lacroix le 12 avril 1884

Avenue de Flandre : boulevard de la République le 12 avril 1884

Rue de la Procession : rue de la Liberté le 12 avril 1884

Avenue du Vésinet : avenue Victor Hugo le 12 avril 1884

Municipalité radicale et radicale-socialiste de Maurice Berteaux (1891-1911) :

Rue Sous-Bois : rue François Laubeuf le 16 septembre 1892

Création de la Rue Henri Penon entre la rue François Laubeuf et le boulevard de la République le 16 septembre 1892

Création de la rue Napoléon Ancelin entre la rue Henri Penon et le Passage Sous-Bois le 16 septembre 1892

Création de la rue Charles Lambert entre la rue de la Gare et la rue François Arago le 14 mai 1897

Avenue de l'Hôtel de Ville : avenue Ernest Bousson le 28 avril 1899 (effectivité en 1911)

Rue de la Tranchée : rue du Lieutenant Ricard le 27 juin 1910

Municipalité de "concentration républicaine" du docteur Rochefort (1911-1919) :

Rue du Centre : rue Brunier-Bourbon le 12 août 1911

Création de la rue Centrale entre le boulevard de la République et la rue du Lieutenant Ricard longeant le cimetière en juillet 1912

Rue de Croissy : rue du Général Colin le 23 mars 1918

Rue Verte : rue Charles Despeaux le 21 décembre 1918

Municipalité radicale / bloc national de Charles Montaudoin (1919-1921) :

Rue des Sablières : rue du Général Galliéni le 2 décembre 1920

Ancienne rue Bourbon : Quai de l'Amiral Mouchez le 17 février 1921

Rue Nouvelle prolongeant la rue du Centre : rue Brunier-Bourbon le 17 novembre 1921

Municipalité radicale et radicale-socialiste de Vital Chatel (1921-1929) :

Rue des Chardrottes : rue du Capitaine Guynemer le 15 novembre 1922

Rue Transversale de la Place : rue Deloigne le 15 novembre 1922

Petite Rue Sous-Bois : rue Lantoine le 15 novembre 1922

Chemin des Vaches : rue Darcis le 15 novembre 1922

Rue des Pissis : rue Beaugendre le 15 novembre 1922

Prolongement du boulevard de la République : boulevard Jean Jaurès le 14 novembre 1927

Municipalité de coalition radicale-radicale socialiste / républicains de gauche / union républicaine (centre, centre gauche et droite) de Léon Barbier (1929-1935) :

Rue de la Ferme Prolongée : rue Albert Joly le 13 février 1930

Voie ouverte à hauteur du boulevard Jean Jaurès : chemin de l’Avenir le 10 novembre 1931

Rue des Calêches : rue Georges Clémenceau le 13 février 1931

Rue des Gabillons : rue de la Gare en 1878 puis avenue du Maréchal Joffre le 13 février 1931

Rue du Saut du Loup : rue de l'Abbé Borreau le 13 février 1931

Voie ouverte entre le carrefour de la Route de Montesson (rue du général Leclerc) et le chemin des Larris (rue Léon Barbier) : rue Ribot le 10 novembre 1931

Avenue des Vaucelles : avenue Paul Doumer le 11 août 1932

Avenue des Chalets : avenue Aristide Briand le 11 août 1932

Rue des Cormiers Prolongée : rue Tournier le 11 août 1932

Voies nouvelles crées entre la route de Montesson (rue du général Leclerc) et la route de Maisons : rue Audéoud Fournier (disparue en 2006), rue Paul Painlevé, rue du Professeur Calmette, place du docteur Roux le 7 novembre 1933

Municipalité union républicaine de Jules Ramas (1935-1944) :

Villa des Landes : rue Edmond Flamand le 6 décembre 1936 rebaptisée allée Edmond Flamand le 28 février 1937

Voie entre la rue Sainte-Marie et l'avenue Larcher : Quai Jean Mermoz le 28 février 1937

Rue des Jardinets : rue Maurice Hardouin le 13 juin 1937

Rue Centrale : rue Emile Pathé le 22 août 1937

Square construit en 1938 entre la route de Montesson (rue du général Leclerc) et la rue des Beaunes : Square Debussy le 16 octobre 1938

Voie nouvelle créée le long des usines Pathé longeant le cimetière et reliant la rue Emile Pathé à la rue du Lieutenant Ricard : rue Edouard Branly le 12 mars 1939

Avenue du Château de Bertin dans le Parc de Chatou baptisée le 12 mars 1939

Période de "La Drôle de Guerre" :

Chemin de halage entre le pont routier et la rue Esther Lacroix (à hauteur du barrage de la Seine) : Quai "de la Nymphée" le 1er octobre 1939 finalement changé en Quai du Nymphée

Chemin de halage entre le pont de chemin de fer et Croissy : Quai Maxime Laubeuf le 21 janvier 1940

IVème République

Municipalité RPF d'Henry Vercken (1947-1953) :

Classement de voies privées dans la voirie urbaine le 20 mars 1953 : rues de Panafieu, Anatole France, Pasteur, Charles Vaillant, avenues de la Faisanderie et Roger

Municipalité Radicale /Radicale-Socialiste et SFIO de Gabriel Laubeuf (1954-1959) :

Dénomination de la rue des Larris rue Léon Barbier le 29 décembre 1954

Source : XIXème et XXème siècles - registres des délibérations du conseil municipal

MOBILISEZ-VOUS

POUR SEQUANA

SIGNEZ NOTRE

PETITION EN LIGNE :

Municipalité de Chatou - Député de Chatou:

Maintien à Chatou de l'association Sequana

Publié dans L'AMENAGEMENT DE CHATOU, LES VOIES DE CHATOU | 16:12 | Commentaires (0) | Lien permanent