04/07/2014

PARIS 1900 : QUAND PARIS CELEBRE PARIS

C'est la seconde fois que nous évoquons une exposition parisienne sans rapport avec Chatou. Mais notre conviction est faite : les habitants de la Boucle de Seine devraient aller au Petit Palais conquérir l'exposition "Paris 1900" ouverte jusqu'au 17 août 2014, l'évocation d'un moment de gloire et d'histoire pour la France.

Paris en 1900 fut l'apogée de la France à la Belle Epoque, une sorte de carnet de bal du monde submergé par la création et le progrès dans tous les domaines. L'exposition du Petit Palais le rappelle, et présentant l'exposition universelle de Paris, offre au visiteur un regard noyé dans le faste conçu par nos aïeuls, débauche de prestige, de mode et de fantastique poussée à un point tel que la sidération et le sentiment de l'irréel guettent le visiteur sur l'existence même de ce qu'ils ont pu voir et de ce qui a pu exister.

La visite laisse en effet sans voix sur le symbole d'une réussite époustouflante : art, industrie, enseignement... la France était donnée pour la référence du monde et Paris, coeur battant d'une nation épanouie, affichait le spectacle permanent d'un pays brillant du passé et de l'avenir.

Le Petit Palais dont le décor est en lui-même la quintessence de l'Exposition Universelle de 1900 pour laquelle il fut construit, permet de goûter à l'ambiance de l'époque. Il accueille également les visiteurs dans un espace de restauration de grande qualité face à un jardin intérieur où fut tourné il y a quelques années pour les chaînes du monde entier "La Traviata", achevant un moment de dépaysement incomparable.

Plus qu'une exposition, "Paris 1900" est une inspiration qui fait honneur à la France.

Les fenêtres du Petit Palais s'illuminent d'un décor changeant de couleur et scintillant dans la nuit de l'Exposition Universelle 1900.

P.S : le film projeté des Frères Lumières sur l'inauguration de l'exposition laisse apparaître un homme qui s'adresse furtivement à Emile Loubet président de la République. Ne ressemble-t-il pas farouchement à Maurice Berteaux, député-maire de Chatou et ténor millionnaire du parti radial-socialiste ?

Publié dans * MANIFESTATIONS HISTORIQUES | 23:20 | Commentaires (0) | Lien permanent

22/06/2014

ASSEMBLEE GENERALE 2014

Nous rappelons à nos adhérents

que l'assemblée générale ordinaire

de l'association Chatou Notre Ville

aura lieu exceptionnellement

le VENDREDI 27 JUIN 2014 à 20h30

15 bis avenue Victor Hugo

à Chatou.

Ordre du jour :

Adoption de l’ordre du jour

Approbation du compte-rendu

d’assemblée générale du 24 février 2013

Rapport financier

Rapport moral

Election du conseil d’administration

(Membres actuels du conseil d'administration: Pierre Arrivetz, président (fondateur), Arnaud Muller, vice-président, François Nicol, trésorier, Olivier Becquey, secrétaire, Suzanne Blache, secrétaire-adjointe, Véronique Pecheraux, Nathalie Nordin, Bernard Bourquin, Lars Nordin, Michel Cazals de Fabel, Evelyne Du Pan, Philippe Storm, Martine Poyer (fondatrice), Jean-Claude Roekens (fondateur), Lee Neumann, administrateurs)

Candidatures nouvelles : Elie Marcuse, Paul Victoor, Dominique Sevin, Marc et Monique Héritier, Jean-Noël Roset, Gabriel Lenoir. Rappel : le conseil d’administration élit son bureau.

Actions pour 2014 (20 ans de l’association…)

Questions diverses

Diaporama

Buffet – vente revues, livres et disques

| 08:28 | Commentaires (0) | Lien permanent

20/06/2014

MAXIME LAUBEUF (1864-1939), HONORE PENDANT LA DROLE DE GUERRE

Janvier 1940 : il ne se passe rien en France. La Pologne a été écrasée par l’Allemagne et l’URSS, ses classes dirigeantes sont déportées ou assassinées, la Finlande héroïque offre une résistance inouïe aux armées soviétiques, on réfléchit à la secourir, mais finalement on attend.

L'aviation est inexploitée, l'artillerie déclassée, les munitions insuffisantes, l'infanterie chargée comme une mule, l'état-major périmé, la ligne Maginot jugée infranchissable mais non prolongée jusqu’à son terme pour ne pas vexer la neutralité de la Belgique.

Seule la marine française représente un corps de première classe. Devenue la quatrième du monde et la seconde en Europe, elle est précisément appelée à ne jouer aucun rôle sur un théâtre d’opérations continental. Hitler, qui n’a plus de front à l’est, prépare en toute quiétude l’invasion de la France et de la Belgique.

Les Français, otages des erreurs stratégiques de leurs gouvernements et de leurs chefs militaires depuis dix ans, de leurs batailles intérieures qui ont occulté l’essentiel, vivent les appels à la gloire passée. Chatou, commune de 11.000 habitants, commémore.

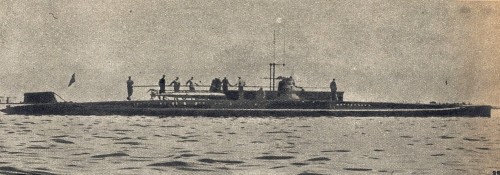

Le 21 janvier 1940, un hommage est rendu à l’un de nos grands hommes : Maxime Laubeuf (illustration ci-dessous), mort le 23 décembre 1939, parent du catovien François Laubeuf, maire célèbre pour sa conduite pendant la guerre de 1870, fondateur d’une grande entreprise de la ville.

Maxime Laubeuf a mis au point une invention dont la postérité n’a pas mérité les refus de pension de retraite qui lui ont été adressés. Selon la tradition orale de la famille, il a abrité un temps les plans de son invention dans les ateliers de Chatou pour échapper à un entourage qu'il suspectait.

Le maire, Jules Ramas, prend la parole : "Maxime Laubeuf, ancien ingénieur en chef des arsenaux de la marine de Guerre, mort fin décembre 1939, était né à Poissy en 1864 et, fils d’Alexandre Laubeuf, maître charpentier, il était le petit-neveu de François Laubeuf, qui assumant en 1870-1871 les fonctions de maire de Chatou, aurait été fusillé par les allemands s’il n’eut été sauvé par l’intervention héroïque de l’abbé Borreau, curé de la ville. Maxime Laubeuf était apparenté comme petit cousin issu de germain, aux familles Laubeuf et Médard qui résident toujours à Chatou, et deux fils lui survivent."

Au nom de tous, le Maire leur exprima ses condoléances. Il résuma ensuite la carrière de Maxime Laubeuf :

"Entré jeune au collège Chaptal, il fut reçu dans les premiers à Polytechnique où il sortit idéalement dans les premiers en 1883. En 1887, il était nommé sous-ingénieur de la Marine. En 1891, il était ingénieur. En 1900, il fut désigné comme ingénieur en chef des arsenaux de la Marine de Guerre. Il se distingua en 1898, lors d’un concours pour l’élaboration d’un torpilleur pouvant naviguer sous l’eau en présentant le projet du submersible « Le Narval » qui fut primé et adopté de sorte qu’il est juste de reconnaître en lui le premier constructeur de sous-marin doté des qualités militaires indispensables.

De 1900 à 1904, il remplit de nombreuses missions à l’étranger, au titre de la Marine. Dés 1904, des chantiers placés sous sa direction sortirent : « le Nautilus », « le Farfadet », « le Pluviôse » etc…En 1906, il quitta le service actif pour se consacrer aux études de submersibles et torpilleurs. A deux reprises, en 1900 et 1908, il fut lauréat de l’Académie des Sciences dont il devint membre jusqu’en 1920. En 1914, il reprit du service actif jusqu’à la fin des hostilités et continua ultérieurement une vie tout entière consacrée au travail et à l’étude. »

Le 23 novembre 1898, le premier sous-marin de combat de l'histoire maritime avait été mis en service sur les plans de l’ingénieur Maxime Laubeuf. Le « Narval » avait une double coque, l’intervalle étant occupé par des ballasts dont le remplissement permettait la plongée. La force motrice pour la navigation en surface était basée sur une machine à vapeur et la navigation sous-marine sur un moteur électrique. Il disposait d’une autonomie de 500 milles en surface et complète en plongée grâce au rechargement des batteries.

A l"unanimité, le conseil municipal de Chatou décida le 21 janvier 1940 de donner le nom de Maxime Laubeuf au quai de Seine entre le pont de chemin de fer et Croissy.

08/06/2014

CLEMENT LABELONYE, L'INDUSTRIE DU COEUR ET DES OPINIONS

Jean-Pierre-Claude-Clément Labélonye (1805-1874) nous est connu à travers son nom de rue attribué en 1879 à l’ancienne rue du Chemin Vert. Sa très belle villa qu’il fit construire en 1851 (sa déclaration au cadastre date de 1854) subsiste toujours à l’angle de la rue des Pommerots et de l’avenue des Tilleuls.

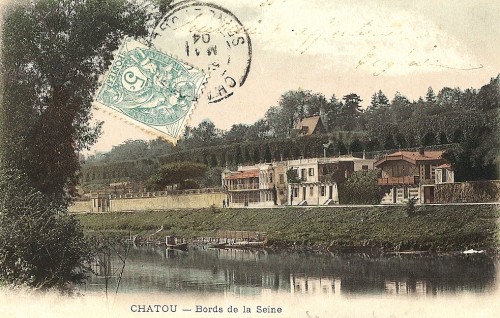

L'image ci-dessus ne représente qu'imparfaitement l'immense corps de bâtiments formant la propriété que Clément Labélonye fit construire et habita avenue des Tilleuls grâce à sa prodigieuse industrie dans la pharmacie. Son parc, non loti , s'étendait alors jusqu'à l'actuelle rue Labélonye.

Les almanachs médicaux ont décliné le nom de Labélonye dans le XIXème siècle à travers une production pharmaceutique dont les noms seuls auraient pu suffire à condamner la perspective d’une guérison : pilules de variolarine-bouloumie contre la fièvre et les névralgies, ergotine et dragées d’ergotine de Bonjean (chimiste médaille d’or de la Société de Pharmacie de Paris), remède contre les hémorragies, pansement des vieilles plaies, huile iodée de J.Personne contre les maladies scrofuleuses et maladies de la peau, jugée plus efficace que l’huile de foi de morue, granules et sirop d’hydrocotyle asiatica contre les maladies de peau, syphilitiques, scrofuleuses, rhumatismales, tissu-sinapisme contenant les principes actifs de la farine de moutarde. Nous étions encore sous le Second Empire et la pharmacie tenait à peu de choses.

La grande réussite de Labélonye fut son sirop pour les « maladies du cœur » : « sirop titré à raison d’un tiers de milligramme de digitaline cristallisée par cuillérée à bouche, dose 3 cuillérées à bouche par 24 heures renfermant 4 milligrammes de digitaline cristallisée. »

Le sirop de digitale de Labélonye, apparu à la fin de la Monarchie de Juillet, connut un succès resplendissant, au point d’être encore proposé en 1925 dans l’Almanach Catholique Français.

Aucun étonnement que Clément Labélonye fut président de la Société de Pharmacie de Paris et qu’il devint un pharmacien réputé et fortuné. D’abord rattaché à d’autres officines de ses confrères, il fonda en 1867 la pharmacie « Labélonye et Cie » 99 rue d’Aboukir, celle-là même dont ses descendants assuraient encore la prospérité en 1925 !

Loin de se contenter de la médecine du corps, la médecine des âmes appela Labélonye à professer un républicanisme acharné, depuis son élection comme adjoint au maire du 5ème arrondissement de Paris à la Révolution de 1848 à son élection au suffrage universel masculin au conseil municipal de Chatou sous Napoléon III en 1865, fonction qu’il conserva jusqu’à sa mort en 1874 et dans laquelle il apporta son soutien aux élus de Chatou contre l’indépendance du hameau du Vésinet (361 hectares détachés de Chatou en 1875). Enfin, une carrière plus brève comme député de Seine-et-Oise à l’Assemblée Nationale unique de 1871 le confirma dans son indéfectible attachement au système républicain et son opposition aux monarchistes constitutionnels, qui, bien que légèrement majoritaires, manquèrent leur dernière opportunité.

La veuve du député Labélonye et son fils continuèrent à résider dans la somptueuse villa de l’avenue des Tilleuls jusqu’à ce qu’une succession elle aussi d’ordre médical apparaisse dans la personne du docteur Millard (1830-1915), médecin des hôpitaux de Paris, membre du conseil de surveillance de l’Assistance Publique, Chevalier puis Officier de la Légion d’Honneur, qui acquit les lieux en 1892.

Les recherches nous conduisent à penser qu’un fait plus particulier en dehors de rencontres à la pharmacie a pu permettre le lien du conseiller municipal Labélonye et du docteur Millard : la guerre Franco-Prussienne. Clément Labélonye était en effet à la tête des ambulances durant le siège de Paris de septembre-octobre 1870 cependant que le docteur Millard était responsable des ambulances du 4ème secteur de Paris.

Sources :

- "Chatou, de Louis-Napoléon à Mac-Mahon 1848-1878" éditions Alan Sutton (2005)

- Archives municipales de Chatou

- Gallica : Almanachs médicaux

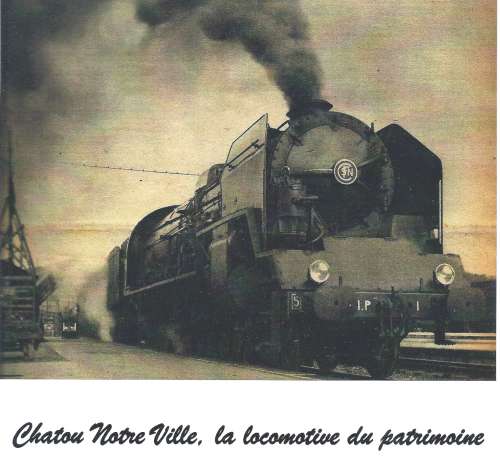

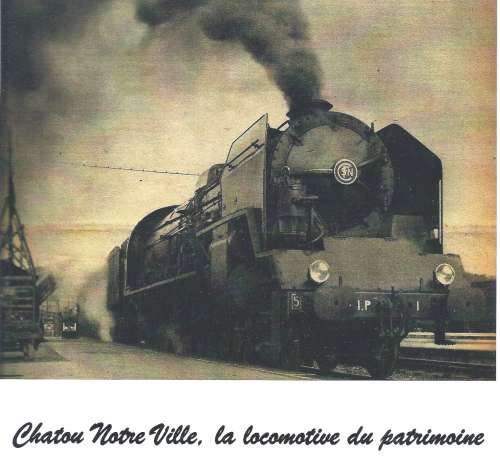

Locomotive SNCF 241 P compound fabriquée aux usines Schneider du Creusot de 1948 à 1952, emblème de l'association.

01/06/2014

L'HOMMAGE DU 18 OCTOBRE 1934

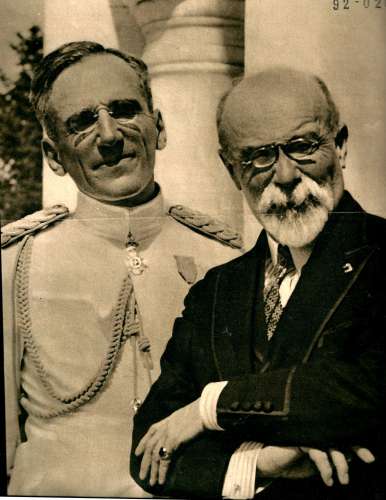

Louis Barthou, ministre des Affaires Etrangères et Alexandre Ier, roi de Yougoslavie, peu avant leur assassinat le 9 octobre 1934.

"En ouvrant cette séance, je suis certain d’être l’interprète du conseil municipal pour nous associer à l’émotion que nous avons tous ressentie devant l’odieux assassinat du roi de Yougoslavie et de notre ministre des Affaires Etrangères Louis Barthou. Nous nous inclinons aussi respectueusement devant la mort du grand Français Raymond Poincaré, ancien président de la République. »

Ainsi s'exprima Léon Barbier, maire de Chatou de 1929 à 1935 lors du conseil municipal du 18 octobre 1934, faisant référence à la disparition de trois hommes qui avaient combattu l’Allemagne.

Louis Barthou (1862-1934), ministre des Affaires Etrangères, et le roi Alexandre Ier de Yougoslavie, avaient été assassinés dans leur voiture à Marseille le 9 octobre 1934 par Ante Pavelic, un croate membre d’une société secrète hostile à la domination serbe, d’obédience fasciste et aux buts terroristes, l’Oustacha.

L'insécurité effarante qui régnait lors de la traversée du cortège à Marseille au milieu d'une foule considérable permit à l'assassin (à gauche sur la voiture) de se précipiter sur le marchepied de la Delage officielle et de tirer à bout portant sur Alexandre de Yougoslavie et Louis Barthou.

Louis Barthou, ancien ministre des Affaires Etrangères en 1917, ancien président du Conseil, père d'un fils unique tué pendant la Grande Guerre, était un défenseur du traité de Versailles mais surtout l’auteur de la Petite Entente avec les Etats issus du démantèlement de l’Autriche-Hongrie et le promoteur d’une alliance générale en Europe contre l’Allemagne incluant l’Italie et l’U.R.S.S.

Avec Alexandre de Yougoslavie, il entendait réconcilier l'Italie et la Yougoslavie alors que l'Allemagne faisait encore cavalier seul en Europe. Selon l'historien Paul Bisson de Barthélémy, le ministre aurait possédé une ferme rue des Landes dite "du quoniam" et fréquenté Chatou et Le Vésinet.

Louis Barthou (1862-1934), l'un des plus brillants ministres des Affaires Etrangères de la IIIème République après Delcassé.

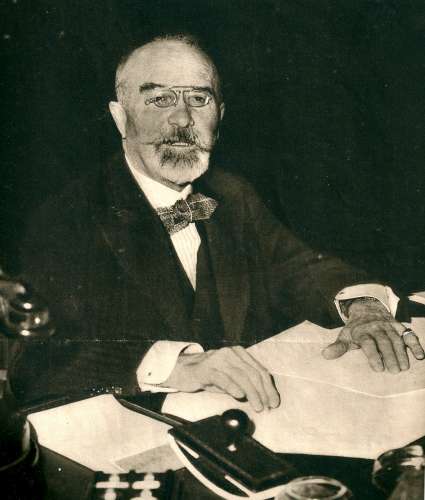

Louis Barthou avec son homologue soviétique, Maxime Litvinoff. Louis Barthou avait promu l'U.R.S.S. à la Société des Nations.

Raymond Poincaré (1860-1934), mort de sa belle mort six jours après son ami Barthou, avait été le président de la République de 1913 à 1920, le défenseur intraitable des clauses de réparation du traité de Versailles, le sauveur du franc en 1926. De la même génération que Barthou et comme lui d’opinion de centre droit, il incarnait la résistance contre le réarmement allemand.

Alexandre Ier était le fils du roi Pierre Ier de Serbie. Monté sur le trône en 1921, créateur de la Yougoslavie en 1929, Alexandre choisit comme son père le camp de la France, alliée historique de la dynastie.

Le président Poincaré pendant la Grande Guerre passant des troupes en revue aux côtés d'Alexandre de Yougoslavie. Sa disparition et celle de Louis Barthou marquèrent la fin de la résistance politique à l'Allemagne.

La disparition de Louis Barthou et Raymond Poincaré devait laisser la place à la Chambre à un parti modéré affaibli, divisé et sans influence véritable dans l’opinion publique cependant que le régime, dépourvu d'autorités militaires et politiques, agonisant d'instabilité ministérielle, devint le spectateur des troubles intérieurs qu'il avait lui-même contribué à attiser dans un contexte économique et diplomatique désastreux.

Iconographie :

- "Vu" du 12 octobre 1934 , collection de l'auteur

Publié dans CHATOU ET L'ENTRE-DEUX-GUERRES, CHATOU SOUS LA IIIEME REPUBLIQUE | 11:10 | Commentaires (0) | Lien permanent

29/05/2014

CHATOU, LA VOIX ET L'IMAGE

Le médaillon de Georges Mandel du sculpteur François Cogné offert par la Société des Amis de Georges Clemenceau et posé à l'initiative de l'association Chatou Notre Ville le 5 juin 2008 sur sa maison natale à Chatou 10 avenue du Général Sarrail.

L’œuvre de Georges Mandel, né à Chatou 10 avenue du Chemin de Fer (avenue du Général Sarrail depuis 1931) le 5 juin 1885, finira-t-elle jamais d’alimenter les pages de ce blog ? ministre des P.T.T. de 1934 à 1936, Georges Mandel se distingua en transformant une institution empoussiérée et paralysée en un service de pointe dont l’aura n'a jamais été retrouvée auprès du public depuis la fin de la guerre mondiale.

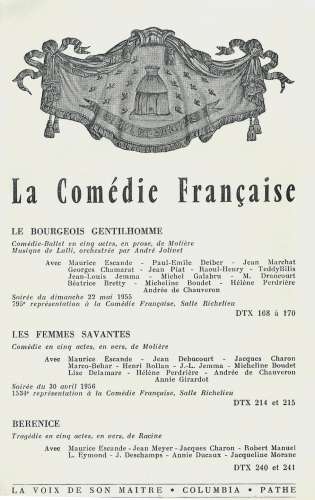

L’un des grands évènements dont le ministre fut l’habile promoteur fut sans aucun doute la réalisation de la première émission de télévision française le 26 avril 1935. Au programme, une présentation de la compagnie de Molière en Italie par Béatrice Bretty. Sociétaire de la Comédie Française de 1914 à 1959, Béatrice Bretty devint la compagne de Georges Mandel, et par cette audition qui dut bien la surprendre, la première speakerine de l’histoire de la télévision.

Derrière la vitre du studio d'enregistrement au ministère des P.T.T. rue de Grenelle, Béatrice Bretty apparaît pour la première émission de télévision le 26 avril 1935 - Le Miroir du Monde 4 mai 1935 - collection de l'auteur

Une image plus douloureuse, la commémoration à Fontainebleau de l'assassinat de Georges Mandel en 1947. Léon Blum président du Conseil embrasse sa compagne Béatrice Bretty. Georges Mandel avait été assassiné par la Milice le 7 juillet 1944.

Le nom de la comédienne du Français ne fut pas seulement associé au natif de Chatou Georges Mandel. Jusqu’en 1956, Béatrice Bretty fit partie des artistes enregistrées par la firme Pathé-Marconi dont les disques étaient pressés boulevard de la République à Chatou.

Pathé-Marconi édita en effet deux disques pour la Comédie Française avec Béatrice Bretty sous le label Pathé (33 tours DTX 168 à 170 et DTX 201 à 203 à étiquette verte) : la 795ème représentation du « Bourgeois Gentilhomme » dont la musique de Lulli fut orchestrée par André Jolivet enregistrée le soir du dimanche 22 mai 1955. Maurice Escande, Jean Piat, Michel Galabru, Hélène Perdrière étaient alors de la distribution. Puis dans « Ruy Blas » de Victor Hugo, Béatrice Bretty servit la pièce entourée notamment de Pierre Dux, Robert Manuel, Georges Descrières, Gisèle Casadessus et Denise Gence.

Extrait du catalogue "Dernières nouveautés microsillons classique et variétés, La Voix de Son Maître, Columbia, Pathé, Capitol, M.G.M. n°3 Pathé-Marconi" (1957) - collection de l'auteur

La collection des disques de la Comédie Française valut à Pathé-Marconi de recueillir de régulières récompenses telles que le Grand Prix de l’Académie du Disque Français ou le Prix du Président de la République. A l’heure où la télévision n’était qu’un enfant et le théâtre réservé à un public restreint, les disques de la Comédie Française produits à Chatou pouvaient entrer chez les particuliers et dans les écoles. Les voix qu’ils diffusaient contribuèrent à faire découvrir le théâtre. Seule une industrie puissamment armée pour répondre aux modes musicales du moment pouvait se permettre d’éditer des productions plus marginales à caractère éducatif comme celle de la Comédie Française. La conservation de la voix des sociétaires qui ne franchirent jamais les portes du cinéma y trouva son compte.

Aspect en 1998 de la façade de l'usine Pathé-Marconi érigée entre 1929 et 1931 rue Emile Pathé, berceau du microsillon en 1951 - le style Art Deco et le symbole d'un siècle d'industrie phonographique n'empêchèrent pas sa destruction en 2004 à la demande de la municipalité.

Derrière l’évocation de Georges Mandel et de Pathé-Marconi, le patrimoine de Chatou n'a-t-il pas gagné la postérité du son et des images au XXème siècle ?

Bibliographie :

"Chatou, une page de gloire dans l'industrie" (2012), édition Chatou Notre Ville

20/05/2014

LE REAMENAGEMENT DE LA GARE, UN ENJEU POUR CHATOU

Parking SNCF de la gare de Chatou

Nous donnons copie du courriel adressé à Monsieur le Maire de Chatou sur ce sujet sensible pour les habitants.

Chatou, le 19 mai 2014

Monsieur le Maire,

Nous venons vers vous vous concernant l'aménagement de la place de la gare pour lequel il nous paraît intéressant d'agir à plusieurs titres sinon dans l'urgence :

• En se rapprochant de la SNCF dont les bureaux quittent Chatou pour organiser (location, acquisition) d’une manière officielle et utile l’emplacement de son parking en vue d’un stationnement public protégé des vélos, des véhicules utilitaires des forains du marché ou des commerçants sédentaires.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur voté le 9 novembre 2006 prévoit actuellement la possibilité de construire un immeuble de 16 mètres de hauteur à cet emplacement (zone UCA plan de zonage 4-2-3 / règlement de zone page 15). Prévoir la création dans le PLU d'un zonage inconstructible en surface uniquement réservé au stationnement serait opportun à la sortie de la gare.

Extrait du plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme actuellement en vigueur voté le 9 novembre 2006 dans le secteur de la gare

• Cette démarche serait d'autant plus la bienvenue qu'en ce qui concerne le vol des vélos, celui-ci est devenu une industrie quotidienne très lucrative, organisée par des guetteurs sur la place qui semblent trouver assise sur les bancs du côté du magasin d'optique et passer commande téléphone portable en mains. Nous demandons en conséquence des cages à vélos protégées et une surveillance mieux organisée de la police municipale qui passe en voiture sans s'arrêter.

Contrairement aux voeux de la municipalité, les cyclistes ne vont pas dans le parking souterrain dont les horaires sont de surcroît dissuasifs. Mieux vaut s'orienter sur un autre stationnement en surface tel que celui que nous vous proposons. Ce sujet est d'ailleurs en train de prendre une importance que l'on ne peut plus méconnaître et nous réclamons une intervention énergique sur ce sujet comme sur les autres.

• En supprimant les places de stationnement en épi et en créant un terre-plain formé d'une haie de grands arbres d'espèce noble (marronniers ou platanes ou autres…) avec bordure engazonnée autour et sur chaque trottoir de part et d'autre. L’arrivée dans la ville des Impressionnistes doit se traduire par une réalité.

• En choisissant un mobilier urbain de caractère pour l’éclairage et l'abri-bus : le mobilier urbain de Chatou allie actuellement le coût à la laideur

• En délimitant des emplacements minutes à la sortie dans le virage de l’entrée principale de la gare, en conservant des emplacements taxis, et en installant des caméras de surveillance

• En mettant un panneau d’information sur les commerces du quartier de la gare par typologie en précisant par exemple "café-tabac -journaux" pour le café de la gare

• A la sortie côté boulangerie, en élargissant le passage pour le bus côté parking souterrain, en posant un lampadaire de style vers la sortie ascenseur du parking souterrain propre à éclairer la terrasse du café à la belle saison en envisageant la réfection du trottoir

• En regagnant du stationnement minute pour les commerçants de la gare sur la place minéralisée de l’ancien square Berteaux et en mettant là aussi en place un système de videosurveillance face à la recrudescence des attaques (ancienne bijouterie Corneau ayant subi plusieurs hold-ups, personnel ligoté et piétiné sur des bouts de verre, le magasin a disparu), parfumerie braquée trois fois dernièrement, Nicolas dont la vitrine a été défoncée il y a quelques jours, la liste va continuer à s'allonger si vous ne réagissez pas)

• Côté Croissy, nous réitérons notre demande de rachat et rénovation par la ville du petit bâtiment de gardien à la sortie de la gare du terrain du diocèse, d'en faire un office du tourisme avec Vélib (nos propositions de 2008 renouvelées en 2014) pourquoi pas pour Chatou-Croissy compte-tenu de son emplacement et d'inaugurer par une plaque illustrée la place Péreire actuellement dans l'anonymat.

Cet office du tourisme serait idéalement placé et plus évocateur pour les catoviens et les usagers non catoviens du train que le réduit intercommunal de Marly-le-Roi faisant office de tourisme, quelque soient les bonnes volontés qui y sévissent. Dans une ville de plus de 30.000 habitants qui se réclame des impressionnistes mais dont le patrimoine se décline en réalité sous des formes relativement variées par rapport à ses voisines, nous ne sommes ni dans l'inconcevable ni dans l'infaisable.

Embellir, sécuriser, mettre en valeur, valoriser les commerces de la gare, c'est une volonté partagée par tous et une attente qui ne devrait plus se compter en années.

Vous remerciant par avance de votre action, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée.

Pierre Arrivetz -Véronique Pecheraux

conseillers municipaux

administrateurs de CHATOU NOTRE VILLE

Publié dans ACTUALITE DE L'AMENAGEMENT | 00:59 | Commentaires (0) | Lien permanent

14/05/2014

VENDREDI 16 MAI 2014 : CONFERENCE DES AMIS DE LA MAISON FOURNAISE

Le Cercle des Amis de la Maison Fournaise

nous prie d'annoncer

une conférence exceptionnelle

Vendredi 16 mai 2014 de 18 heures à 20 heures

« Les dessous des banquets

de l'Histoire »

Par Suzanne Varga

Ecrivain, agrégée, docteur d'Etat, professeur des Universités,

Auteur de plusieurs ouvrages

dont « 12 banquets qui ont changé l’Histoire »

L’auteur dédicacera son livre (Pygmalion – Flammarion 2013)

Lieu : complexe sportif de l’Ile des impressionnistes côté parc des Impressionnistes derrière le pont de chemin de fer et le mail de la Foire à la Brocante (à l'opposé du site Fournaise).

Accès libre - Stationnement à proximité

Renseignements : tel : 06 85 11 85 59 -

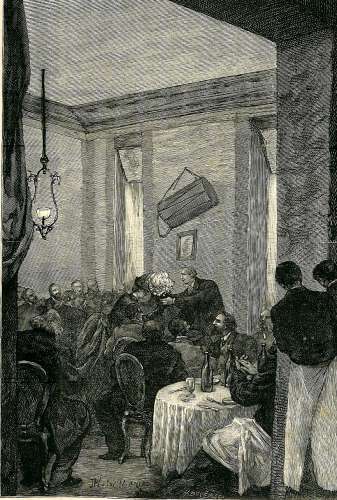

Le banquet donné en l'honneur du poète de la Provence, Mistral, au café Voltaire place de l'Odéon en juillet 1887 : un banquet qui n'a pas fait l'histoire - gravure du Monde Illustré - collection de l'auteur

Publié dans * CONFERENCES HISTORIQUES, - ASSOCIATIONS AMIES | 00:04 | Commentaires (0) | Lien permanent

10/05/2014

CEREMONIE DU 8 MAI 2014

Le 8 mai 1945, le général de Lattre de Tassigny signait l’acte de capitulation de l’Allemagne pour la France à Berlin, terminant la guerre sous les couleurs françaises. Commandant avec succès la 14ème division d’infanterie pendant la Campagne de France en 1940, le général avait conservé ses fonctions sous Vichy. Mais l’invasion allemande de la zone libre le décida à organiser une résistance le 11 novembre 1942 dans la région de Montpellier dont il assurait le commandement. Arrêté et condamné à dix ans de détention par le régime de Vichy en janvier 1943, il s’échappa et gagna Londres puis Alger. Il devint le libérateur du Sud de la France à la tête de l’armée B le 17 août 1944.

Rebaptisée 1ère Armée en septembre 1944, celle-ci fut emmenée par le général de Lattre dans de lourds combats jusqu’en février 1945 pour franchir le Rhin, atteindre l’Autriche et la Bavière. Elle symbolisa aux côtés de la 2ème D.B du général Leclerc l’héroïsme de l’armée française reprenant le destin de libération du pays. Fin de six ans d’horreur en Europe cependant que le combat contre le Japon se poursuivait dans un cauchemar paraissant sans fin dans le Pacifique.

Monsieur Ghislain Fournier, maire de Chatou, lisant le discours du Secrétaire aux Anciens Combattants dans le cimetière de Chatou et ci-dessous, une partie de l'assistance à la cérémonie.

A Chatou, les monuments aux Forces Armées, aux Déportés et aux 27 Résistants de la Pièce d’Eau ont accueilli la délégation de la municipalité autour des jeunes générations bien représentées par le conseil municipal des Jeunes et le corps des Sapeurs-Pompiers. Le Chant des Partisans, troisième hymne patriotique derrière la Marseillaise et le Chant du Départ depuis un décret de 1962, fut notamment joué par la fanfare autour d’une assistance plus nombreuse qu’à l’accoutumée, les sociétés d’anciens combattants et de la légion d’honneur assurant une présence sans faille renforcée par une participation de la Police Nationale représentée par Madame la Commissaire du Vésinet.

Monsieur Ghislain Fournier, maire de Chatou et Monsieur Christian Faur, délégué aux Anciens Combattants, ont comme chaque année depuis sept ans, donné toute la qualité de leur engagement public dans cette manifestation nationale enterrant la fin de la barbarie nazie et perpétuant le souvenir des victimes de la guerre. L’association, qui a notamment organisé et produit les enregistrements de témoins de Chatou et de la région dans une première édition audio des VOIX DE LA GUERRE 1939-1945 en 2011 au titre de la mise en valeur de l’histoire de Chatou, était comme chaque année représentée par son président en exercice.

Recueillement autour des tombes des 27 Résistants massacrés au château de la Pièce d'Eau.

Publié dans * MANIFESTATIONS HISTORIQUES, CHATOU ET LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE | 17:27 | Commentaires (0) | Lien permanent

01/05/2014

LUCIEN DALSACE (1893-1980), NE A CHATOU

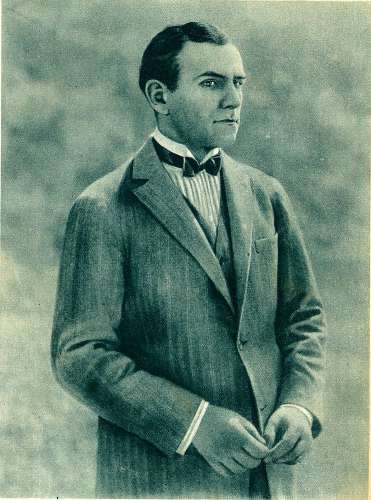

Collection Pierre Arrivetz

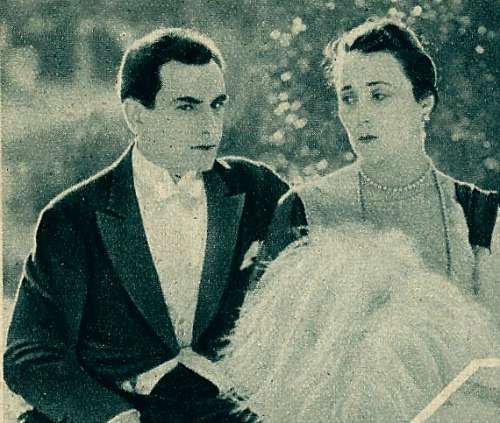

"Lucien Dalsace est un de nos sympathiques jeunes premiers. Il joua un double rôle remarqué dans "L'Aviateur Masqué", un ciné-roman qu'édita Pathé-Consortium. Il joua aux côtés de Jean Angelo et de Constance Worth un rôle important de "La Maison dans la Forêt". On le vit aussi dans "Le Vol", "Ziska", "Paternité", "Vindicte" et enfin, il interprète un rôle dans un film tiré de Balzac : "Ferragus"."

Ainsi s'exprimait le journal "Mon Ciné " dans son numéro du 13 décembre 1923, offrant la quatrième de couverture à un acteur du cinéma muet né à Chatou (notre illustration ci-dessus) le 14 janvier 1893 54 avenue du Chemin de Fer, l'actuel 40 avenue du Général Sarrail.

De son vrai nom Gustave Louis Chalot, l'acteur se distingua dans le cinéma muet pour lequel il tourna plus de trente films, ce qui lui valut d'être une coqueluche du public de l'époque.

Interviewé en 1923, il déclara sur un tournage au reporter Jean Eyre : "je suis né le 14 janvier 1893 à Chatou. Une de mes grandes-tantes, Marie Bihaut, fut sociétaire de la Comédie Française et célèbre en son temps ; un de mes grands-oncles, Francis, était de l'Opéra. C'est vous dire que la carrière théâtrale est une sorte de tradition dans ma famille. Pourtant, mon père voulut faire de moi un "soyeux" et me fit initier aux secrets de l'industrie de la soie. Ce qui ne m'empêchait pas, étant au lycée, d'organiser avec des camarades de petites représentations dont j'étais toujours l'animateur.

Puis je jouai en cachette de mes parents dans de petits théâtres jusqu'au jour où mon père apprit ces escapades.

Se voyant vaincu, il consentit alors à me laisser embrasser la carrière pour laquelle j'avais une si vive prédilection.

La guerre éclata ; je partis avec le 3ème bataillon de chasseurs (...) je fus ensuite envoyé dans l'aviation. Là, j'organisai encore des représentations pour distraire mes camarades. Puis je fus engagé au Théâtre de Paris. Un ami m'ayant conseillé de faire du cinéma, je débutai dans "La Brute" avec André Nox puis je tournai le double rôle de "L'Aviateur Masqué" sous la direction de Robert Péguy (...) et enfin dans "Ferragus", j'interprète le rôle de Monsieur de Maulaincourt qui devient complètement gâteux en l'espace de vingt-quatre heures (...)

Je garde un excellent souvenir de tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé : Feuillade, Péguy, Andréani, Machin, Ravel etc...ce sont des gens polis, aimables et avec lesquels c'est un plaisir de travailler."

"Monsieur de Maulaincourt, voulez-vous revenir faire le gâteux ? "

C'est Gaston Ravel qui rappelle son interprète (...)."

Lucien Dalsace dans "La Loupiote" avec Carletta Conti, film muet de 1922.

Dans "Ziska, la danseuse espionne" (1922) ,

l'un des nombreux rôles où il endossa l'uniforme.

Entre 1930 et 1937, celui-ci s’était retrouvé "dans le civil" à la tête d'un magasin de parfumerie fondé par son père dans le sixième arrondissement de Paris. Le journaliste Roger Régent s’y rendit en 1932 : « vous désirez, monsieur ? » - Monsieur Dalsace s’il vous plaît. – Un instant, il est occupé dans le fond du magasin avec un fournisseur ».

En attendant Lucien Dalsace, j’observe le magasin dans lequel je me trouve. C’est une parfumerie belle et claire comme un flacon. Dans chaque vitrine, des régiments de petites bouteilles sont alignées, remplies des parfums verts, jaunes, rouges…Par la porte ouverte, on voit tout le boulevard Saint-Germain descendre et remonter…

C’est là que vit maintenant le jeune premier de tant de films, le bel officier de « l’Occident », le journaliste de « Belphégor », le héros de « L’aviateur masqué », d’ « Enfant de Paris », du « Prince Jean », de « La tentation », du « Ruisseau » etc…Des vendeuses et des vendeurs s’empressent auprès des clients. Entre deux, « caisse, 5,95 F ! », un chef de rayon me dit : « vous n’imaginez pas, Monsieur, le nombre de clients qui viennent pour voir Monsieur Dalsace ! ce matin encore, une jeune fille est entrée pour acheter une petite boîte de poudre de riz et a demandé au patron de bien vouloir lui signer une photo…

Souvent des étudiantes entrent par bandes de cinq ou six pour acheter un bâton de rouge ; pendant qu’on les sert, elles se poussent du coude, parlent à voix basse en montrant Monsieur Dalsace. On peut le dire, la plupart de ses clients sont des admirateurs.

Mais voici le patron (…) « Le cinéma » me dit-il. Ah ! j’y pense toujours. J’aimais trop mon métier pour l’avoir oublié si vite. Pourquoi je l’ai abandonné ? d’abord, ce n’est, je l’espère, qu’un abandon momentané. La force des choses m’a obligé à laisser le cinéma. C’était en 1930. Après avoir tourné "La tentation", mon dernier film, je partis avec ma femme faire une longue tournée en France et en Algérie.(…)

Puis mon père tomba gravement malade. Je dus rentrer de toute urgence, résilier mes contrats et venir remplacer mon père à la direction de ce magasin de parfumerie. Depuis, ma femme – que vous avez connue au music-hall sous le nom de Jane Marceau – et moi-même, n’avons plus quitté notre boulevard Saint-Michel. (…)

Le parlant ne me fait pas peur bien que je n’aie jamais tourné qu’en muet. Avant le cinéma, j’ai fait du théâtre, et ce sont d’ailleurs les gens de théâtre, Signoret, Gaston Dubosc, etc…, qui, en 1919, me conseillèrent de tourner. Maintenant, je vais peu au spectacle. Je n’ai plus le temps…

Le magasin est ouvert de huit heures du matin à onze heures du soir et je suis là tout le temps… » Lucien Dalsace a fait apporter l’apéritif du café voisin. Dans l‘arrière-magasin, nous buvons à la santé de son jeune bébé de six semaines, à la prospérité de la parfumerie et surtout au prochain retour au cinéma du jeune premier qui eut tant de succès. » Pour Vous - 31 mars 1932

Lucien Dalsace fut réengagé dans le cinéma à partir de 1938, tournant plusieurs films parlants de Léon Mathot : « Chéri-Bibi » (1938) avec Pierre Fresnay et Jean-Pierre Aumont, « Le Révolté » (1938) avec Pierre Renoir, René Dary, Charpin, Aimé Clariond, « Rappel Immédiat » (1939) avec Eric Von Stroheim. Il joua dans « Deuxième bureau contre la Kommandantur » (1939) de René Jayet et Robert Bibal, et fit son dernier film « Patrouille blanche » de Christian de Chamborant en 1941 avec Junie Astor (l’histoire d’un gangster asiatique chargé de détruire un barrage hydro-électrique dans les Alpes).

Aucun des films de Lucien Dalsace n'étant réédité, nous avons le plaisir de joindre pour nos internautes cette courte séquence du film "Le Révolté" de 1938 où l'acteur fit sa première et brève réapparition depuis 1930.

Remerciements:

- José Sourillan

- Corinne Charlery - Archives Municipales de Chatou

P.S : rappelons que l'association a proposé depuis plusieurs années un circuit historique dans la ville avec le projet d'un premier thème sur le cinéma

Publié dans CHATOU DANS LE CINEMA | 22:12 | Commentaires (5) | Lien permanent