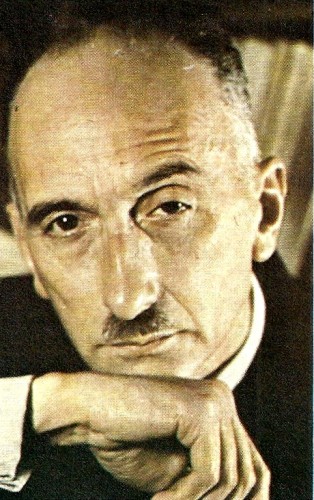

19/11/2013

IL Y A 80 ANS, GEORGES MANDEL CLAMAIT LA VERITE A LA CHAMBRE

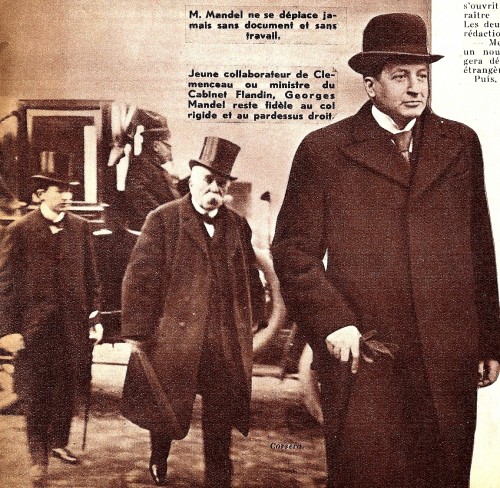

Le 9 novembre 1933, le natif de Chatou Georges Mandel, ancien chef de cabinet de Clemenceau (1917-1920), député non-inscrit du centre droit (1919-1924/1928-1940), interpella le ministère Sarraut et la Chambre des Députés sur le réarmement de l'Allemagne et la violation du Traité de Versailles. Nous sommes allés chercher son intervention dans les Archives de l'Assemblée Nationale pour en transcrire quelques extraits :

"(...) Nos voisins d’Outre-Rhin, c’est évident, n’ont jamais pris leur parti de la défaite. Ils n’ont qu’un objectif : démanteler les traités pour que, selon le mot de leur maréchal-président, « les anciennes terres allemandes redeviennent allemandes ». Et tour à tour, avec Stresemann, avec Curtius, avec Bruning, ils avaient essayé, en « finassant », de réaliser leurs desseins par des voies pacifiques.

Mais, depuis l’avènement du Troisième Reich, ils comptent de nouveau sur l’emploi de la force ; et alors que, jusque-là, ils s’étaient bornés à éluder secrètement les clauses militaires du traité, qu’ils avaient « cherché par des chemins de traverse », comme au temps de Stein et Scharnost, à relever leur puissance guerrière, les voici qui jettent à nouveau le masque et qui se disposent à réarmer, sans doute ouvertement, après le 12 novembre. Or, quelle va être la riposte du gouvernement ? (…)

(...) Tandis que tous les autres pays victorieux ont augmenté leurs dépenses de défense nationale – l’Angleterre de 20,9%, les Etats-Unis de 56,6%, l’Italie de 77%, le Japon de 203% - la France est le seul qui, depuis 1913, ait à peu prés maintenu les siennes au même niveau.

Et, alors qu’elle avait abaissé la durée du temps de service à deux années, puis à dix-huit mois et enfin à douze mois, et réduit de moitié le chiffre de ses divisions métropolitaines, elle a accueilli le triomphe et l’avènement de l’hitlérisme par une diminution massive de 2 milliards sur ses crédits de la guerre, de la marine et de l’air.

Or, comment le Führer a-t-il répondu ? par des mesures que des socialistes tels que Monsieur Grumbach et que notre collègue Monsieur Weill ont qualifiées de « véritables mesures de guerre ». Ce serait dés lors de la démence que de se prêter à un affaiblissement quelconque de nos effectifs et à une destruction, même partielle, de notre matériel, sans autre contrepartie que l’organisation du contrôle.(…)

(...) Il est dés lors, bien évident que l’organisation du contrôle réciproque, même s’il est complété par le système de contrôle et de limitation budgétaire préconisé par notre collègue Monsieur Palmade, ne saurait constituer à aucun degré une garantie suffisante, car il est singulièrement plus aisé de frauder dans un pays de dictature, où le secret est de règle, que chez nous, par exemple, où tous nos préparatifs militaires s’étalent au grand jour d’un budget librement discuté par le Parlement et la presse, et où des dénonciateurs éventuels pourraient se dresser de toutes parts sans s’exposer d’aucune manière à l’auréole du martyre.(…)

(…) Mais, je le répète, je me reprocherais d’insister, car, quelques légitimes inquiétudes que puissent inspirer tel ou tel projet, celles-ci n’importent guère par rapport à ce fait capital que, tandis que les chancelleries poursuivent, avec leur lenteur traditionnelle, des échanges de vues sur les moyens les plus sûrs d’organiser la paix par le désarmement, les Allemands, eux, continuent à armer à toute vitesse.

Et, à moins que nous n’avisions, ils finiront par effacer, par annuler la marge de supériorité militaire que nous avions gardée jusque-là. Il est alors à craindre qu’ils ne soient tentés de profiter de la période des classes creuses, qui correspondra à ce délai de trois ou quatre ans réclamé par Hitler, pour nous acculer à ce dilemne tragique : la révision générale des frontières ou la guerre.

(…) De l’aveu de tous ceux qui en reviennent, l’Allemagne s’est transformée en un vaste camp en armes. La militarisation s’y effectue dans tous les domaines.

Un défilé des jeunesses hitlériennes en 1933

Elle commence à l’école, à l’université, où l’instruction militaire est devenue obligatoire, pour se continuer par la conscription camouflée, le travail obligatoire, les milices hitlériennes.

Celles-ci constituent d’ailleurs, une puissante armée qui, selon les déclarations du chef d’état-major Roehm, comprend, avec de grandes unités de transports automobiles, 18 divisions d’inégale importance, se composant de 59 brigades, soit, en y ajoutant les Jungsthalhelm, un total de 900.000 hommes, dont beaucoup sont encasernés.

De telle sorte qu’avec la Reischweihr, la police auxiliaire, qui a été créée en mars 1932 en violation de l’article 162 du Traité de Versailles et qui sera peut être supprimée ces jours-ci, mais qui sera alors remplacée par les milices fournies par l’organisation du travail obligatoire, le Reich dispose d’un effectif quasi-permanent de 800.000 à 900.000 hommes, soit prés du double de notre armée métropolitaine, qui est, du reste, moins nombreuse qu’elle ne l’était aux temps pacifiques de la Monarchie de Juillet.

Est-il besoin d’ajouter que ces formations sont constituées d’unités de toutes armes, qui disposent pour partie d’un matériel de qualité au moins égale à celui des meilleures années, ne serait-ce que parce qu’il est de fabrication ultra-récente.

Les régiments de police, par exemple, ont des fusils, des mitrailleuses, de l’artillerie de campagne, jusqu’à des autos canons.(…)

Les nazis possèdent une aviation dont les escadrilles qui ont été organisées par pays, ont pris depuis le mois de mars dernier un tel développement, que, selon les déclarations d’un chef de groupe, le comte Helldorff, elles comptent à elles seules près d’un tiers des pilotes de l’ensemble du Reich, soit environ un millier, tandis que – comparez les chiffres, ils sont suggestifs – le nombre des brevets de pilote de ligne délivrés annuellement en Allemagne oscille entre 115 et 150, contre 66 en France ; et dans l’aviation commerciale où ont été construits des appareils de manière à pouvoir être transformés en quelques heures en avions militaires, on a décerné, rien qu’en 1932, 1614 brevets de pilote contre 906 en France.

Par ailleurs, un grand constructeur étranger d’aéroplanes qui va fréquemment en Allemagne pour ses affaires, qui n’y était pas allé depuis quelques temps et qui en revient après y avoir fait des constatations édifiantes, m’a communiqué les renseignements suivants dont je n’ai pas à souligner l’intérêt (…)

« L’Allemagne, dit-il, fait un prodigieux effort pour son aviation. Elle a déjà commencé la fabrication de nombreux avions militaires, et si elle prend grand soin de représenter que ces fabrications sont faites pour des besoins commerciaux, elle ne peut cependant plus donner le change. C’est ainsi que la Deutsch Luft Hansa vient de commander chez Junkers 50 avions trimoteurs qui sont utilisables pour des reconnaissances à grande distance et pour le bombardement. Junkers a même reçu l’ordre de fabriquer la presque totalité de ces avions sous leur forme militaire, qui ne diffère d’ailleurs de la forme commerciale que par quelques détails d’aménagement.

Heinckel vient de recevoir la commande de 100 avions de combat, puissamment armés, portant deux observateurs capables d’emporter des bombes et doués d’une vitesse qui atteint 350 km/h." C’est un avion de ce type qui a fait vendredi dernier le voyage Berlin-Seville.

Les Bayrerische-Werke sont en train de fabriquer 100 moteurs d’un type américain de 700 chevaux dont ils viennent d’acheter la licence, et 15 autres constructeurs font des avions de même qualité alors que l’Angleterre n’a en tout que constructeurs.

Tous les avions allemands restent dehors et, contrairement aux avions français, n’ont pas besoin de hangars, ce qui doit accroître leur mobilité et faciliter leur utilisation. Les 18 usines actuelles – statistiques officielles – sont capables, en moins de six mois, de sortir une flotte aérienne considérable.

Au reste, l’Allemagne peut remettre en route, également dans le secret, les usines dont elle s’est servie pendant la dernière guerre. En tout état de cause, avec ces 18 usines qui fonctionnent à l’heure présente à plein rendement, l’Allemagne sera en mesure de construire d’ici juin 1934, 2300 avions par mois.

En attendant, en violation formelle des accords, les nazis ont aménagé sur la rive gauche du Rhin, à Bekemberg, prés de Gelsenkichen, un vaste aéroport qui constitue peut être le plus grand camp pour le vol à voile de l’Europe, et ils ont établi une dizaine d’autres camps – j’en ai là la liste – en sus de ceux qui étaient autorisés, dans la zone rhénane démilitarisée, sans que notre gouvernement ait plus protesté à ce sujet que contre la présence, dans cette même zone rhénane démilitarisée, de forces de police et de formations hitlériennes groupant jusqu’à 130.000 hommes, qui s’y livrent à un entraînement militaire méthodique.

Il ne faut donc pas s’étonner si les Allemands, qui avaient toujours, depuis 1920, fait fabriquer en fraude du matériel de guerre à l’étranger, en Suède, en Hollande notamment, ne se sont plus gênés pour en faire chez eux et, même, pour préparer dans des laboratoires tels que ceux de Hambourg, des gaz empoisonnés et toxiques.

Les preuves de ces infractions abondent. C’est ainsi qu’en tenant compte des seules dépenses immédiatement apparentes, l’Allemagne consacre à son armement 30% de plus que la France.

Monsieur de Marcé a pu établir, chiffres en main, que si l’Allemagne n’avait disposé que des crédits spécialement affectés à cet effet, elle aurait pu acquérir depuis 1931 15.000 mitrailleuses au lieu de 2336 autorisées par le Traité de Versailles, 1250 canons au lieu de 337 autorisés par le traité, 1300 minenwerfer au lieu de 258.

D’autre part, tandis que l’ensemble des importations en Allemagne diminuait, celle des matières premières telles que le cuivre , le manganèse, le nickel, les riblons propres à la fabrication du matériel de guerre augmentait dans la proportion de 1 à 3 à 5 et à 6 ; les importations de bauxites, c’est-à-dire des minerais d’aluminium qui sont nécessaire à la fabrication des cellules d’avions et qui étaient en 1932 de 400 à 500 tonnes par mois, en sont arrivées à dépasser 5500 tonnes ; et alors que l’Allemagne exportait suivant les années 30.000 à 50.000 tonnes de goudron de houille, qui donne par distillation des huiles légères servant à la fabrication des explosifs supérieurs, elle en a importé 15.000 tonnes pendant ces derniers mois.

Durant ce temps, une quarantaine d’usines – et elles ne sont pas toutes autorisées, j’en ai là l’état mais je vous en épargne la lecture – une quarantaine d’usines, de fabriques de matériel de guerre, de poudres et d’explosifs ont augmenté l’effectif de leur personnel.

Krupp, qui fabrique un 77 silencieux portant à 12 kilomètres, a pris des ouvriers en surnombre. De même, Daimler, Bussing, qui font des tanks, des automitrailleuses, Mauser, dont vous connaissez la spécialité, a été jusqu'à doubler le chiffre de son personnel.

Ainsi a-t-on assisté en bourse, malgré la dépression du marché, à une hausse continue des valeurs des maisons qui travaillent pour la défense nationale. Certaines d'entre elles, que Monsieur le Ministre doit connaître - il me fait un signe d'assentiment, je n'en suis pas surpris - qui avaient, du reste, changé de nom et de destination depuis 1918, n'ont pas hésité à s'intituler de nouveau "Fabriques d'armes et de munitions".

Dans ces conditions, vous pensez bien - et je n'ai fait que citer quelques faits entre beaucoup d'autres - on ne peut plus avoir l'illusion que l'adoption à Genève d'une convention de désarmement, à laquelle je ne verrais pour ma part que des avantages, pourrait encore produire un tel effet moral qu'elle empêcherait l'Allemagne de réarmer.

Permettez-moi de vous le dire, mon cher Guernut. Vous me faites l'effet de ces généraux qui prépareraient aujourd'hui la guerre de 1914. Vous êtes à un stade périmé. Ce que vous vous flattez d'éviter s'est déjà produit.

Il ne faut plus parler, comme le fait tout le temps Monsieur Léon Blum, des armements de l'Allemagne au futur, mais bien au passé ou au moins au présent. Plus en tout cas au futur.

Il résulte de renseignements précis, puisés aux meilleures sources et qui, j'en suis sûr, correspondent à ceux recueillis par le gouvernement, qu'à l'heure présente, l'Allemagne est en mesure de mobiliser, en l'espace de moins de 5 jours, un minimum de 45 divisions, soit 25 provenant de la démultiplication de la Reischwehr et 20 constituées des éléments nazis les plus jeunes et les mieux entraînés des formations S.S. et S.A, sans préjudice d'un grand nombre de divisions de Grenzschutz destinées à la couverture immédiate de la frontière. Et elle a poussé sa mobilisation industrielle jusqu'à un tel degré de perfectionnement que, grâce aux masses d'hommes dont elle dispose, elle serait sans doute vite prête à en lever d'autres.

Il n'y a plus, dès lors, d'hésitation possible. (...) Nous sommes dans une situation à peu prés semblable à celle dans laquelle nos aînés se sont trouvés au moment de Sadowa (*victoire de la Prusse sur l'Autriche en 1866), quand Monsieur Thiers proclamait, à cette même tribune, avec une clairvoyance prophétique, qu'il n'y avait plus une faute à commettre. Aujourd'hui comme il y a soixante sept ans, la paix ne peut être sauvée qu'au prix d'une action aussi prompte qu'énergique.

(...) Voyez-vous, il faut avoir le courage de l'avouer : à l'action qui s'impose, oui, il y a un obstacle. Un seul, mais il est grand. C'est cette atonie de notre propre opinion ; et chez nos dirigeants, cette phobie de l'action, qui sont révélatrices du trouble, de l'affaissement moral, qui, comme le notait justement l'éminent président du Sénat *, est à l'origine de la plupart des difficultés de l'heure, qu'elles soient d'ordre économique, financier ou extérieur. »

* Jules Jeanneney, ancien secrétaire d'Etat dans le cabinet de guerre de Clemenceau (1917-1920), président du Sénat (1932-1940), appartenant au groupe radical-socialiste. Comme Georges Mandel, il demandera en vain avec son collègue Edouard Herriot président de la Chambre des Députés au président de la République Albert Lebrun la poursuite des combats en Afrique du Nord avec la Flotte (4ème flotte mondiale) au lieu de l'appel au maréchal Pétain pour succéder au cabinet Reynaud démissionnaire (16 juin 1940). A ce sujet voir notre article "L'invasion allemande et l'affaire de l'Armistice" dans la rubrique "Chatou et la deuxième guerre mondiale".

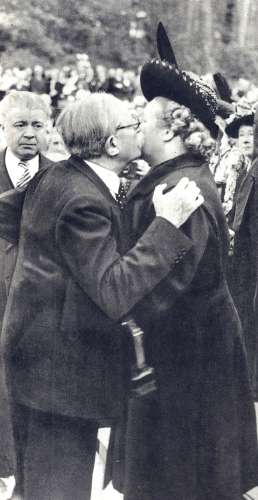

Cérémonie du 5 juin 2008 organisée par l'association Chatou Notre Ville pour la pose du médaillon offert par La Société des Amis de Georges Clemenceau présidée par Monsieur Marcel Wormser sur la maison natale de Georges Mandel à Chatou ,10 avenue du Général Sarrail

Discours d'inauguration du médaillon de Georges Mandel sur sa maison natale du 10 avenue du Général Sarrail le 5 juin 2008 prononcé par Pierre Arrivetz

"Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Maire, Monsieur le Bâtonnier, Cher Monsieur Wormser, Mesdames, Messieurs les élus et présidents d’associations, Mesdames, Messieurs,

L’association Chatou Notre Ville tient à vous remercier de votre présence sur ce site emblématique d’une histoire du XXème siècle. D’entrée, je tiens à préciser que cette cérémonie, organisée par l’association, compte derrière elle, le dévouement particulier de Monsieur et Madame Caillaud, propriétaires de la maison natale de Georges Mandel, la contribution éloquente de l’association des Amis de Georges Clemenceau à qui l’on doit le médaillon, le bon accueil de Monsieur Fournier, maire de Chatou, qui nous a offert le concours des services techniques et la communication du journal municipal, enfin la mise à disposition d’une partie du budget de nos adhérents au service de votre information et du petit buffet qui doit suivre.

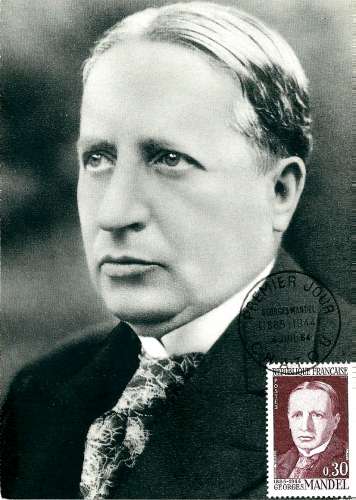

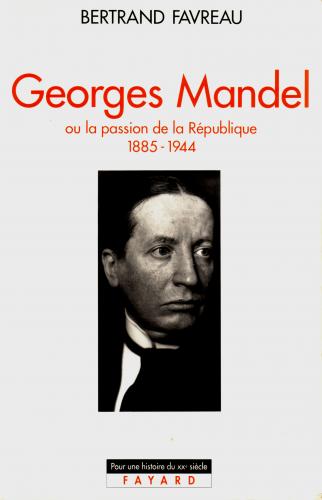

Il y a onze ans maintenant, notre association avait organisé salle Jean Françaix une conférence sur Georges Mandel à l’occasion de la parution du livre couronné du prix de l’Assemblée Nationale du bâtonnier Favreau, dont je salue la présence ce soir, qui s’était déplacé à Chatou pour nous conter l’histoire de cet homme singulier. Cet ouvrage amplifiait des travaux précédents, non moins conséquents, sur une figure qui éclaire gravement notre passé.

Né au 10 avenue du Chemin de Fer lors de la villégiature de ses parents à Chatou (aujourd’hui 10 avenue du Général Sarrail), Georges Mandel entra dans la vie publique par une bataille, celle de l’apprentissage qu’il réalisa dans le milieu journalistique et politique. Cette première expérience évolua lors de l’accession de son chef, Georges Clemenceau , à la tête d’un cabinet de guerre en 1917 formé pour la victoire de nos armées. Georges Mandel, travailleur acharné doté d’une mémoire peu commune et d’une perspicacité évidente, qui ne disposait d’aucun diplôme, ne se rendait pas sympathique, traitait les adversaires du Tigre avec des formules lapidaires et n’hésitait pas à ressortir à titre dissuasif les papiers compromettants de tel ou tel pour déjouer les complots, permit à Georges Clemenceau de jouer à plein son rôle d’homme providentiel. A 32 ans, et après 13 ans de bons et loyaux services, le natif de Chatou devint en effet le chef de cabinet du sauveur de la patrie.

Dans un film diffusé récemment par les Archives Départementales des Yvelines et prêté par le Service des Armées, on aperçoit le jeune Mandel au cours des réunions du Traité de Versailles, pendant lesquelles Georges Clemenceau tentait d’imposer la voix de la France martyre.

Après avoir reçu en héritage la victoire poursuivie par le Tigre, Georges Mandel put donner sa mesure dans la France meurtrie. Ce fut sa seconde naissance. Candidat aux élections en Gironde dans l’arrondissement de Lesparre en 1919, il se fit élire sous les couleurs du Bloc National, et après une défaite aux élections de 1924, redevint député comme conservateur indépendant dans cet arrondissement, de 1928 à la seconde guerre mondiale. Ses élections, homériques à un point que l’on ne peut plus soupçonner aujourd’hui, étaient ponctuées d’attaques antisémites provenant de ses adversaires tant de droite que de gauche.

Devenu ministre en 1934, il fut l’un des rares rescapés de la vague du Front Populaire en 1936, réussissant le tour de force de se faire élire à la Chambre au premier tour. Sait-on aujourd’hui que Georges Mandel, président de la commission du suffrage universel et soucieux de réformer le système des partis, se battit en 1931 pour l’élection à un tour et le droit de vote des femmes ?

Pourquoi Georges Mandel fut-il l’un des hommes les plus attaqués de son époque, alors que tant d’autres, par leurs erreurs ou leur faiblesse, échappaient à la vindicte ? parce qu’il avait commis le pêché mortel de défendre l ‘application du Traité de Versailles contre le réarmement allemand, qu’il osait être juif sans être de gauche, qu’il luttait contre l’aveuglement en publiant dans son journal des extraits de Mein Kampf en 1934, qu’il dénonçait toutes les démissions concernant la stratégie et la défense de la France, qu’en plein effondrement il prônait la poursuite des combats dans les Colonies, qu’il avait lui-même armées et qui devaient se révéler un bastion contre l’envahisseur.

Mandel imposait une cohérence implacable à tous ceux, qui pour assurer leur avenir, préféraient ignorer les impératifs de sécurité nationale. En somme, son erreur fut d’avoir raison trop tôt dans une France vaincue par le traumatisme de la Grande Guerre.

En tant que ministre, Georges Mandel trancha avec ses contemporains par son efficacité. Toujours confiné dans des ministères subalternes pour ne pas déplaire à l’état-major et ne pas porter ombrage aux leaders radicaux-socialistes qui s’arqueboutaient aux leviers du pouvoir, il réussit partout où il passa ainsi que nous le rappelle le bâtonnier Favreau dans son ouvrage : aux PTT, anémiés par la routine et les féodalités, il fut de 1934 à 1936 le ministre des usagers.

Il créa un service central des réclamations, rendit publiques les plaintes et les sanctions, abaissa le prix des communications téléphoniques et télégraphiques, répandit le téléphone dans les campagnes, créa un service de réservation téléphonique pour les théâtres, les trains, les bateaux et les avions, tenta en vain d’imposer le service postal du dimanche, créa la première compagnie postale aérienne intérieure, combattit les grèves en envoyant du personnel de remplacement.

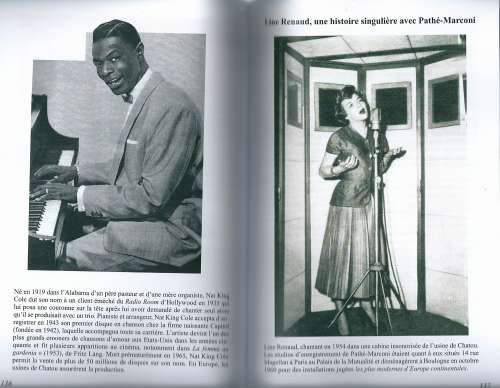

Il fut également le ministre du progrès technique, mis au service du rayonnement de la France. Les grands postes émetteurs, d’une puissance de 60 kilowatts furent portés à 100 kilowatts., Radio-Colonial émit 24 heures sur 24 et ce, en 7 langues. Le ministre supprima la publicité sur les ondes d’Etat, assura la retransmission plusieurs fois par semaine des pièces des théâtres subventionnés et des plus grands concerts. En 1935, la radio fut même appelée à diffuser des cours de vacances pour les enfants du primaire et des lycées. Dés lors, on ne s’étonnera pas que le secteur de la construction de la TSF, concentré dans les usines Pathé de Chatou, connut un nouvel essor sous son ministère.

Enfin, Georges Mandel signa le 26 avril 1935 l’apparition de la première émission publique de télévision.

Chassé des PTT en 1936 par l’arrivée du Front Populaire, le ministre revint aux Colonies en 1938, qu’il arma et développa sur le plan économique. Malgré la politique de rattrapage qu’il imposa à ses subordonnés et une progression certaine, le temps manqua pour achever l’essentiel. Notons que le général Catroux, gouverneur d’Indochine, et Félix Eboué, gouverneur du Tchad, furent nommés par lui. On sait qu’ils devinrent des piliers de la France Libre.

En 1939, lorsque la propagande battait son plein, le journal « L’Ame Gauloise » n’hésita pas à qualifier Mandel de « constructeur d’empire ». L’engagement de l’Outre-Mer et de ses ressources au-delà de ce qui avait été réalisé en 1918, témoigna du combat quotidien du ministre pour vaincre la démission et lutter contrer l’ombre grandissante de l’hitlérisme.

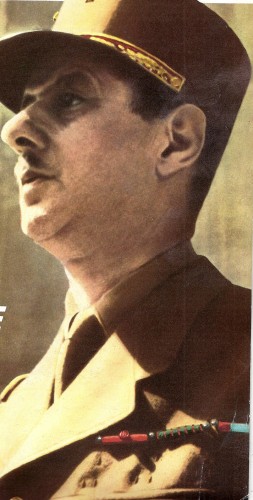

Un moment de la vie de Georges Mandel demeure pour nous comme un signe du destin sur deux engagements historiques : c’est le passage à témoin que constitue l’entrevue de Georges Mandel ministre de l’Intérieur avec Charles de Gaulle sous-secrétaire d’Etat à la Défense le 13 juin 1940, à la veille de l’occupation de Paris par l’armée allemande. Selon le témoignage du Général dans ses Mémoires de Guerre, les propos du ministre en sa faveur l’impressionnèrent, le convainquant de ne pas démissionner et de s’engager dans la voie de l’appel à la résistance. Ensuite, c’est une encre noire qui étreint la vie de ce Catovien de naissance.

Si Churchill fit tout pour sauver Mandel, celui-ci refusa de s’expatrier pour ne pas être accusé d’être un juif traître à son pays. C’est ainsi qu’après quatre ans d’emprisonnement à l’initiative du régime de Vichy, Georges Mandel fut livré par la Gestapo à la Milice.

Son assassinat par des compatriotes, est une tragédie au regard de l’histoire, au regard de cette aventure de résistants politiques qui avaient compris que le destin de la France ne devait pas se jouer entre les mains de ses oppresseurs mais de ceux qui pour toujours, incarneraient l’esprit de son indépendance et de sa liberté.

Saluons donc votre naissance Georges Mandel, elle est pour Chatou une fierté et pour les générations futures, le début d’un combat mis en lumière par des historiens de talent, comptant désormais - hommage suprême -, l’actuel président de cette patrie que vous avez toujours su défendre."

Le Courrier des Yvelines qui a "couvert" cette manifestation

Des images émouvantes. L'hommage à Fontainebleau sur le lieu de l'assassinat autour de la stèle de Georges Mandel de Léon Blum, chef du dernier Gouvernement Provisoire de la République Française (16 déc.1946-16 janv.1947), en présence du fils de Winston Churchill, Randolf Churchill. Et Léon Blum embrassant à cette occasion Béatrice Bretty, sociétaire de la Comédie Française et compagne de Georges Mandel - Le Monde Illustré 20 juillet 1946 -

Une très belle photographie de Claude Mandel, fille du ministre assassiné qui vécut dans la maison natale de Georges Mandel à Chatou jusqu'en 1994, avec un Conseiller de la République Camerounais lors d'un hommage au Ministère de la France d'Outre-Mer pour le troisième anniversaire de la mort de son père, ministre des Colonies de 1938 à 1940 - Le Monde Illustré 19 juillet 1947 -

Publié dans . PERSONNALITES DE CHATOU, : GEORGES MANDEL, CHATOU ET L'ENTRE-DEUX-GUERRES | 23:48 | Commentaires (2) | Lien permanent

08/11/2013

ANTHYME DUPRE (1865-1940), L'AVENTURE INDOCHINOISE

Timbre de 1904-1906 - collection de l'auteur

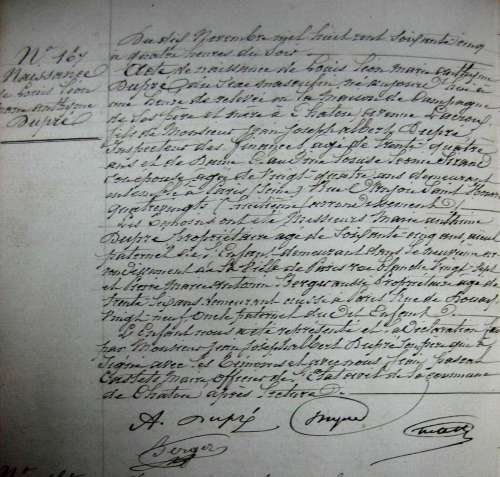

Comme nos lecteurs l’auront constaté, le blog de l’association s’attache autant en matière d’histoire locale à l’histoire générale de la cité, objet de publications diverses de sa part, qu’au destin de ses habitants. A ce sujet, dans le cadre de l’expansion coloniale du pays dont on ne peut nier ni les mérites ni les violences, devons-nous citer un natif de Chatou, Louis Léon Marie Anthyme Dupré, né le 10 novembre 1865 avenue Esther Lacroix dans la maison de campagne de ses parents, Monsieur Albert Dupré, inspecteur des Finances, et Madame Léonine Siran.

Acte de naissance d'Anthyme Dupré signé notamment du maire de l'époque Monsieur Jean - Pascal Castets (1861-1866) - Source : archives municipales de Chatou, remerciements de l'auteur à Madame Corinne Charlery.

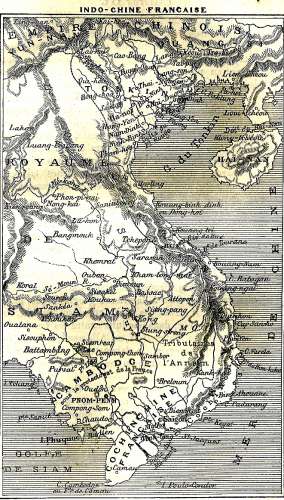

A 25 ans, Anthyme Dupré entra dans l’histoire de l’Indochine, dans sa partie nord, le Tonkin. En marge de la politique d’expansion coloniale, la conquête du Tonkin avait résulté d’une initiative individuelle : celle d’un commerçant, Jean Dupuis, établi sur le Yang-Tsé-Kiang. Celui-ci avait remonté en 1873 le fleuve de Hanoï à Mang-Hao, ville frontière du Yunnan, en nouant des contacts commerciaux avec mandarins et tonkinois.

La cour d’Annam s’en inquiétant et faisant obstruction à l’action du commerçant français, celui-ci se retrouva en péril. L’apprenant, l’amiral Dupré, gouverneur de la Cochinchine, expédia au départ de Saïgon deux canonnières et 180 hommes pour venir à son secours. Le 20 novembre 1873, se heurtant au maréchal Nguyen, commandant de Hanoï, une bataille fut livrée et emportée par l’escadre française.

C’est alors que les mandarins annamites firent appel aux Pavillons-Noirs, une armée de pillards, qui attaqua Hanoï le 21 décembre 1873. Les français les repoussèrent, non sans le massacre de leurs officiers. Le gouvernement du duc De Broglie, alors en place, désavoua toute l’opération, restitua le territoire aux Annamites, 25.000 tonkinois étant assassinés aussitôt en représaille à l’aide aux français des populations locales.

Un traité fut signé par la France avec le roi d’Annam le 15 mars 1874. Contre la remise de 5 bâtiments à vapeur, 1000 fusils, 500.000 cartouches, la France reconnut le royaume d’Annam en échange de l’ouverture à la navigation du Fleuve Rouge et de la reconnaissance de la France au titre du protectorat de la Cochinchine.

Cette situation ne devait être que précaire. De nouvelles agressions par les Pavillons-Noirs se produisirent dix ans plus tard. Jules Ferry, alors président du Conseil, était à l'origine en 1882 d'une conquête qu'il voulait pacifique du Tonkin. Mais l'affaire dégénéra, le commandant Rivière s'emparant de Hanoï, et finissant décapité par les Pavillons-Noirs. Ferry envoya un corps expéditionnaire. Celui-ci se heurta non seulement aux Pavillons-Noirs mais aux troupes chinoises. Ce n'est qu'en 1885, après le renversement de Jules Ferry, que l'occupation militaire se solda par la reconnaissance de la présence française au Tonkin par la Chine.

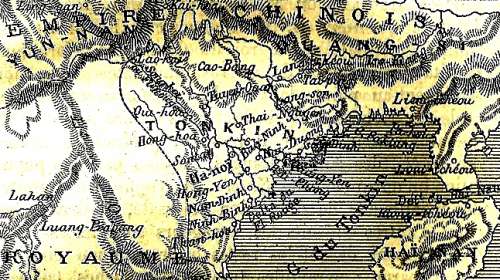

Carte tirée du manuel "Histoire Contemporaine depuis 1789" de Gustave Ducoudray (Hachette 1902) - collection de l'auteur.

On distingue Nam-Dinh sous Hanoï - même document

C’est ce contexte qui s’ouvrit au jeune Dupré, au parcours singulier. Celui-ci arriva en effet 1890 en Indochine et travailla à la Banque de l’Indochine pendant sept ans. Il devint directeur de la banque d’Hanoï vers 1896, ce qui lui donna les moyens de songer à un projet industriel à partir de l’analyse des marchés existants. C’est ainsi qu’après avoir pris en gérance la Filature de Coton de Hanoï, il décida en 1900 de créer une industrie cotonnière destinée au marché colonial et recouvrant tous les métiers et applications du coton, vêtements, pansements, couvertures, tissage, teinture...

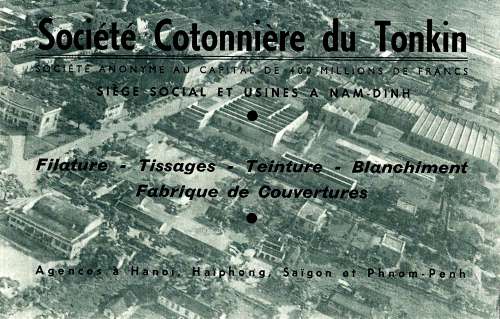

Se posant en concurrent de l’industrie cotonnière des Indes anglaises, Anthyme Dupré bénéficia de droits de douane favorables aux entreprises nationales. Ce fut la naissance de la Société Cotonnière du Tonkin à Nam-Dinh puis, pendant la Première Guerre Mondiale, de la Société des Scieries et de Fabriques d’Allumettes du Thanh-Hoa à Hamrong en Annam.

La main d’œuvre employée fut considérable. En 1930, selon le dossier du ministère des Colonies, les deux industries répondaient de l’emploi de plus de 7.000 personnes alors qu'en 1940, le chiffre de 15.000 personnes fut cité dans l'hommage du journal "La Volonté Indochinoise".

Une œuvre sociale fut appliquée par Anthyme Dupré au développement de ses entreprises : les lois sociales métropolitaines furent appliquées sans demande de dérogation, l’aération, l’éclairage des bâtiments furent privilégiés, l’eau potable et le thé chaud furent proposés dans tous les ateliers, des terrains de sports comprenant tennis mis à disposition des employés, des villages en paillotte construits pour les anciens ouvriers et leur famille pour leur assurer un logement décent, une retraite organisée sur retenue de salaire pour tous les employés totalisant 25 ans de services, des frais d’études offerts aux enfants des agents européens, le versement des indemnités à tous les agents mobilisés par la guerre.

Chevalier de la Légion d’Honneur le 7 juin 1920, Anthyme Dupré fut élevé au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur le 4 mars 1930 par le ministre des Colonies du gouvernement Tardieu, François Piétri.

Cet homme, qui avait eu la passion de l’Indochine, ne vit ni les désastres ni les massacres de la Deuxième Guerre Mondiale et de la Guerre d’Indochine qui s’ensuivit. En 1954, au départ de la France, l’entreprise revînt entre d’autres mains mais ses usines survécurent, et font aujourd'hui partie de l’industrie nationale vietnamienne pour la production cotonnière cependant que la maison d'Anthyme Dupré a été transformée en musée.

Publicité 1953 pour la Société Cotonnière du Tonkin montrant l'étendue des aménagements.

En 1939, sa société avait produit 1 million de couvertures et fournissait du fil à 120.000 tisserands locaux. Elle était devenue l'une des plus grandes industries indochinoises, occupant la 4ème place des entreprises françaises en Indochine derrière la Banque de l’Indochine et deux entreprises de caoutchouc.

Anthyme Dupré, domicilié 7 Square Moncey dans le 9ème arrondissement de Paris, s’éteignit le 24 janvier 1940 à Cotefort en Haute-Savoie.

* Rappelons que les industries Pathé enregistrèrent les chants traditionnels du Tonkin via leur filiale Pathé Phono Cinéma Chine (cf notre livre "Chatou, une page de gloire dans l'industrie") et en firent don aux Archives de la Parole. Deux exemplaires sont présentés sur le site Gallica (reproduction ci-dessous).

Bibliothèque Nationale de France

Sources :

- Base Léonore

- Gabriel Hanotaux : "Histoire de la France Contemporaine" 1871-1900 - volume II

- Histoire de France - Larousse - La IIIème République (1985)

- http://belleindochine.free.fr/CotonniereDuTonkin.htm

- http://lacotonniere.canalblog.com/

- Gallica

03/11/2013

QUAND L'ILE ETAIT "DANS LE COLLIMATEUR" COTE CARRIERES-SUR-SEINE

L’Association, qui s’est battue naguère avec succès contre un projet de complexe hôtelier dans l’Ile (1994) et est intervenue plus récemment d’un point de vue juridique contre l’implantation d’une tour sur les bords de Seine de Rueil (2011), ne pouvait que donner connaissance à ses internautes de l’article suivant :

"L’Ile de Chatou est, à son tour, gravement menacée par un projet aussi monstrueux qu’il veut être grandiose : l’édification d’une construction monumentale surmontée d’une tour haute de 200 mètres et flanquée d’un immense cinéma en plein air pour automobilistes, tel qu’il en existe aux Etats-Unis sous l’appellation curieuse de « Drive in Theatre ».

La maquette de cet ambitieux ensemble existe. Elle était exposée – il est vrai – à la mairie de Carrières pour la durée de l’enquête publique préalable à la demande d’autorisation de construire, enquête que, visiblement, on a voulu escamoter, mais dont les conclusions grâce à la vigilance de quelques-uns, n’en devraient pas moins être singulièrement défavorables.

C’est qu’il y a plusieurs raisons essentielles pour s’opposer à ce projet. La première : l’Ile de Chatou reste un havre de calme et de verdure exceptionnellement à l’abri du grand trafic. Elle possède un magnifique rideau de peupliers qui sont inscrits à l’inventaire des sites protégés.

La seconde : l’Ile de Chatou figure au plan d’aménagement de la région parisienne au titre d’espace vert et d’emplacement de terrains de jeu.

Il faut croire néanmoins qu’il existe des possibilités de passer outre ces considérations puisqu’une importante société n’ayant pas pour habitude de s’engager à la légère, a commencé d’y acheter des terrains et a entrepris des frais importants pour la réalisation d’une maquette définitive.

Or, il y a tout juste huit jours, à l’occasion de la journée d’étude de La Ligue Urbaine et Rurale, qui s’est tenue à Paris, Monsieur Robert Sudreau, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, annonçait deux mesures bien précises, propres à éviter désormais des actes de vandalisme tels que nous en avons souvent dénoncés ici-même, ou des constructions abusives.

L’une de ces mesures, justement, vise plus particulièrement la protection, la conservation et la restitution des bois, forêts et espaces verts.

Implicitement, c’est le rejet pur et simple du projet de Chatou.

Si, sur le plan de l’architecture, le « building » en question est séduisant, l’emplacement choisi pour son édification est mauvais. C’est contre cela que nous nous élevons. Ce gratte-ciel de 200 mètres de haut (les deux tiers de la Tour Eiffel) garantit l’enlaidissement de tout le centre de Carrières-sur-Seine, par son implantation dans l’axe de la mairie, ancienne demeure de Madame de La Vallière, et de son parc magnifique dessiné par Le Nôtre. A ce propos, on ne veut pas croire les bruits selon lesquels les jardins de Le Nôtre doivent subir des transformations afin d’y aménager…une piscine.

« Chacun s’incline devant les impératifs d’une nécessaire modernisation, écrivait hier notre éminent collaborateur et ami André Siegfried, mais n’est-il pas des cas où d’autres considérations doivent avoir le pas, le maintien, par exemple, de sites illustres, de parcs hérités de la tradition, d’espaces verts aussi nécessaires à l’hygiène qu’à la beauté de nos villes ?

D’autre part, a fait remarquer Monsieur Jean-Claude Marnez *, jeune architecte qui mène campagne contre cette nouvelle menace, l’affectation de la construction ne semble pas bien définie. Il est question, en effet, d’un « Centre de Liaison Européen » avec un hôtel, de services administratifs de sociétés privées qui domineront de leurs 200 mètres de haut…

Nous nous rangeons à son avis : il semblerait préférable de placer un tel ensemble prés de la route monumentale qui doit, dans les années à venir, relier le rond-point de la Défense à Maisons-Laffitte, plutôt que dans une des seules régions très proches de Paris qui n’a pas subi la pousse des grandes constructions et dont le charmant paysage reste à peu prés tel que l’ont peint Manet et les Impressionnistes.

Jacques Nosari

Le Figaro - 16 décembre 1958

Note de l’auteur de cette transcription : * la famille Marnez de Carrières-sur-Seine compte plusieurs générations d’architectes qui ont honoré notamment l’architecture en pierre de taille dans la Capitale et continue aujourd’hui l’œuvre de ses aïeux (cabinet R. Marnez de Neuilly-Sur-Seine). Ce détail en amène un autre : à Carrières-sur-Seine également est né l’architecte Alfred Gaultier (1847-1909), auteur des villas Lambert à Chatou, ensemble comprenant château et villas, joyau des architectures néo-gothique et néo-renaissance des années 1880-1890, répertorié à l’Inventaire mais malheureusement non inscrit au titre de la protection des Monuments Historiques ou des sites à conserver.

N.B : Le Figaro au même titre que Le Monde et Le Moniteur avaient également fait l’honneur de la presse en consacrant de pleines pages sur la destruction de l’usine Pathé-Marconi de Chatou en 2001-2002 à la requête de l’association. Ces articles avaient conduit à un reportage au journal de TF1 de 20 heures et à une reconnaissance particulière de la cause défendue par l’association au Salon du Patrimoine au Carrousel du Louvre en 2002, 800 personnes de toutes nationalités s’étant empressées de signer sa pétition durant les 4 jours du Salon.

Publié dans # PATRIMOINE MENACE, IL Y A 60 ANS, LE PROJET DE TOUR A CARRIERES-SUR S | 16:05 | Commentaires (0) | Lien permanent

01/11/2013

LE CHEMIN DE LA REVOLUTION A CHATOU...

La Révolution avait commencé dans la faillite financière de l’Etat. Si Louis XV avait ruiné le pays par des guerres désastreuses et Louis XVI mené une politique étrangère brillante, un gouffre financier dont les Français ne voyaient que les inconvénients dans leur vie courante perpétuait les erreurs de Louis XV et condamnait l’immobilisme de son successeur.

Portrait de Louis XVI au début de son règne, par Duplessis

Louis XVI avait certes tenté une libéralisation économique dans le domaine agricole mais l’impossibilité d’augmenter la production avait fait échouer la réforme. D’un autre côté, l’industrie était embryonnaire, les travaux publics insuffisants.

Mais surtout, la réforme fiscale et politique s’était éteinte dans le carcan des Parlements rappelés par démagogie par le roi, leur hostilité à peine réinstallés faisant face à l'aveuglement d'une cour ignorante et péremptoire. Les foudres d’un peuple accablé par une agriculture aléatoire étreinte par une fiscalité inconsidérée à laquelle échappaient les grands possédants nobles et ecclésiastes, étaient attendues.

Louis XVI, loin de choisir la réforme autoritaire du système, avait décidé de régner comme un bouchon flottant sur l’eau dans la peur de mécontenter les corps constitués. Loménie de Brienne, l’un de ses derniers contrôleurs généraux des Finances, lui donna une occasion d’avouer son échec et sa faiblesse au profit de la parole publique.

Il préconisa le rappel des Etats Généraux (pour la dernière fois tenus en 1614), lesquels furent convoqués à Versailles pour le 1er mai 1789 par un arrêt du Conseil du Roi du 8 août 1788.

A Chatou, la convocation des Etats Généraux se cristallisa sur un abus du seigneur, l’ancien ministre Henry Léonard de Bertin. Celui-ci, qui n’avait cessé de promouvoir les réformes pendant toute sa carrière de 1759 à 1780 au détriment même de son intérêt et employait un grand nombre d’habitants à l’entretien de son domaine de Chatou, avait érigé en 1788 un mur autour de sa propriété, empêchant ainsi le passage immémorial des paysans vers les terres cultivables et les obligeant à un détour considérable. Le seigneur avait de surcroît obtenu gain de cause contre la plainte des habitants par un arrêt du Conseil du Roi.

C’est dans ce contexte que, le 12 avril 1789, les habitants de Chatou inscrivirent sur le cahier de doléances du « Tiers Etat de Paris hors murs » ouvert en vue de la réunion des Etats Généraux, qu’ils « seraient peut-être bien fondés à se pourvoir par voie de l’opposition contre ce même arrêt mais ils ont l’honneur de représenter aux Etats Généraux qu’il leur est surtout impossible de suivre cette voie de droit, supposé qu’elle leur soit ouverte, vu les frais qu’elle leur occasionnerait et auxquels ils sont incapables de subvenir ; d’ailleurs, l’effet de la protection inouïe de leur seigneur pourrait encore, comme par le passé, la rendre infructueuse.

Ce sont, Messieurs, ces deux motifs qui ont déterminé les habitants de Chatou à recourir directement à la justice de Sa Majesté, pour lui présenter leurs réclamations contre les vexations de leur seigneur. Sa Majesté a daigné accueillir favorablement leur démarche.

Les habitants de Chatou ne peuvent vous exprimer, Messieurs, d’une manière plus claire, la triste situation où les réduisent les vexations de leur seigneur qu’en vous observant que, s’ils venaient malheureusement à être les tristes victimes définitives de la protection et du crédit de leur seigneur, ils se trouveraient entièrement hors d’état, tant pour le présent que pour l’avenir, de payer au roi un liard de subsides, puisque le projet de leur seigneur, en leur enlevant un chemin dont ils sont de tout temps en possession, dont ils ont toujours joui, et qui leur est d’une nécessité absolue pour la culture de leurs terres, leur donnerait au moins 6000 livres de charges annuelles, leur ôterait en même temps le moyen de pouvoir avoir du pain pour eux et leur famille, et les réduirait par ce moyen à la dernière misère. »

La demande fut réitérée dans un Cahier des demandes locales annexé « contre une clôture, qui les forçait à faire huit ou neuf cent toises de plus, pour se rendre à des champs, que la culture des légumes pour Paris les obligeait à visiter cinq à six fois par jour. »

Ces plaintes furent appuyées dans les Cahiers de doléances de Carrières-Saint-Denis et Sartrouville, dont les habitants usagers du chemin étaient également lésés par la fermeture de l’accès.

Le 5 mai suivant se tînt la première réunion des Etats Généraux à Versailles. Il n’en sortit rien pour Chatou.

C’est alors que le 11 mai 1789, une révolte éclata dans la commune, consignée dans une instruction portée devant le Châtelet les 6, 8, 12, 13 et 15 juin 1789.

Après s’être concertés la veille dans les écoles et sous l’effet de la sonnerie des cloches vers onze heures par quelques habitants dans l’église, 300 à 400 personnes, dont certaines étaient également rabattues par les gardes-messiers sur leurs terres, se rendirent devant le mur de clôture litigieux et l’abattirent.

Le sieur Louis-Pierre, selon le témoignage de Monsieur Quénolle, garde des biens du seigneur et huissier de justice à Chatou, avait pris la tête de l’émeute et frappa Monsieur Hallot, huissier de justice, qui lui-même tentait de l’empêcher de frapper le procureur fiscal et garde des chasses, François-Prix Réal, mandaté par Bertin.

Dans la destruction du mur, Louis-Pierre, vigneron, était aidé des maçons Cézar père et fils, de Berlot, joueur de serpent, du fils Trancart, de Jean-Louis Levanneur et Jeannet. Une autre partie du mur était démolie par Bardin, vigneron, lequel conseillait d’abattre aussi les peupliers selon le témoignage de Nicolas Dujeancourt, garçon-jardinier chez l’ancien ministre.

Pendant la destruction, les dénommés Jacquin et Daubin, menacèrent le serrurier Jean-Baptiste Noël en lui demandant de venir démolir le mur et « s’il était du Tiers Etat ». Répondant que « non », celui-ci fut menacé quelques heures plus tard par un habitant avec une hallebarde. Le serrurier ferma sa boutique en interdisant à ses employés de sortir.

A la suite de l’abattage du mur dont était témoin Pierre Vanier, procureur au bailliage, les manifestants montrèrent leur derrière en jurant et en disant : « nous nous foutons de ton Bertin et nous avons notre chemin ! ».

La sœur Pélagie, des Sœurs de la Charité de la paroisse de Chatou, témoigna que Louis-Pierre s’était disputé avec l’un des marguilliers, à qui il avait enlevé les clés du clocher en son absence et refusé de lui rendre. Ayant finalement accepté de les lui remettre, le marguillier lui répondit qu’il ne les prendrait pas et qu’il les « lui ferait rendre par d’autres ».

D’autres témoins vinrent corroborer l’émeute, en l’occurrence les invités à dîner de Bertin, son neveu, le baron de Jumilhac, le baron de Cahorn, Monsieur Dupont, conseiller au Parlement, les abbés Taulier de Labreuille et Buissy.

L'ancien château de Bertin peu avant sa démolition en 1912 et son agrandissement Restauration. Le bâtiment initial avait été construit par Soufflot, intendant des Bâtiments du Roi, architecte de l'Eglise Sainte-Geneviève (Panthéon), et surplombait le Nymphée.

A Croissy, le curé Bénigne May, le seigneur Chanorier et Monsieur Petitot, officier et parent de Monsieur Chanorier, informés de la situation à Chatou, décidèrent de se transporter sur les lieux. Sur l’instance de Chanorier, ils rencontrèrent Nicole, le syndic de la commune, qu’ils croyaient menacé. Nicole leur confia qu’il avait été pris par le collet par un habitant et forcé de se rendre à la grille du château de Bertin.

L'ancienne grille du château de Bertin peu avant sa démolition en 1912 avec ses communs donnant sur la rue Esther Lacroix.

Enfin, Louis-Pascal Lebreton, maréchal des logis de la compagnie de maréchaussée de l’Ile-de-France, sous-lieutenant commandant la brigade de Nanterre où il demeurait, a donné la transcription suivante au greffe sur le déroulement des évènements : « il y a environ sept à huit mois, Monsieur Bertin a fait boucher de murs un chemin qui conduisait différents habitants à des terres qu’ils possédaient dans les champs.

Cela a occasionné beaucoup de rumeurs parmi les habitants, notamment depuis les semences, attendu qu’il y en a plusieurs qui se plaignent de perdre un quart de journée à différentes fois à gagner leurs champs par le chemin nouveau, tandis qu’ils étaient très peu de temps à y aller par l’ancien chemin.

Pendant ce temps, il a entendu à différentes reprises plusieurs des habitants former le projet de se faire justice à eux-mêmes en abattant le mur. Monsieur Bertin, instruit de ce projet, l’a prié lui déposant à différentes fois de faire des patrouilles dans son village pour détourner les habitants d’exécuter leur projet.

Le dimanche 10 mai dernier, Monsieur Bertin ayant demandé des cavaliers à cause d’attroupements qu’il y avait, il y a envoyé les nommés Sarcé, Gauthier et Bediot, tous trois cavaliers de sa brigade. A leur retour, ces cavaliers lui ont dit qu’ils avaient réussi à empêcher les habitants du projet qu’ils avaient d’abattre le mur. Ils ne s’étaient retirés que lorsque tout était calmé ; ils y ont passé une partie de la nuit et n’en sont revenus qu’à trois heures du matin.

Le lundi 11, vers les onze heures du matin, lui déposant, passant avec des cavaliers dans le village de Chatou pour aller au marché de Saint-Germain, où il est détaché tous les lundis et jeudis, il a vu tous les habitants de cette paroisse attroupés, tant hommes que femmes et enfants à là porte du Sieur Nicole, syndic, et a entendu sonner la cloche ; ayant demandé ce que c’était que cette rumeur, tous les habitants lui ont répondu unanimement qu’il y avait trop longtemps qu’ils souffraient de ce chemin intercepté et qu’ils allaient abattre le mur. A l’instant, il s’est transporté chez Monsieur Bertin pour l’engager à leur parler en lui disant leur projet.

D’abord, Monsieur Bertin lui a répondu qu’il ne voulait avoir aucun démêlé avec eux ; mais, à force d’instances et après être retourné à diverses reprises chez Monsieur Bertin, il est parvenu à déterminer ce seigneur à en recevoir huit ou neuf, pendant que sa brigade maintenait le reste de la paroisse, qui s’était alors posté à la grille du château. En effet, il les reçut et leur parla à peu près pendant trois quarts d’heure dans le jardin, lui déposant, présent.

Monsieur Bertin, par la parole satisfaisante qu’il leur donna, lui parut devoir être hors d’inquiétude ; ce qui le détermina, lui déposant, à s’en aller au marché de Saint-Germain après avoir pris les ordres de Monsieur Bertin.

Henry-Léonard de Bertin, ministre de Louis XV et de Louis XVI, seigneur de Chatou et Montesson de 1762 à 1789. De son domaine, Chatou a conservé le Nymphée de Soufflot.

En effet, les habitants se sont retirés ayant l’air content de la conversation dont il leur avait rendu compte et, avant de se retirer, il avait fait encore une tournée dans la paroisse en calmant les têtes exaltées.

Immédiatement après le marché de Saint-Germain fini, lui, déposant, a appris que lesdits habitants de Chatou s’étaient de nouveau attroupés et abattaient les murs de Monsieur Bertin.

Il est parti aussitôt de Saint-Germain (…), a trouvé à son arrivée les murs abattus dans les parties seulement qui fermaient le chemin et les places nettoyées, et n’a plus vu d’attroupement, mais les habitants de côté et d’autre dans le village ayant l’air de s’occuper de ce qu’ils venaient de faire et d’en être contents.

A son arrivée, il s’est transporté chez Monsieur Bertin et est resté dans le village à faire des patrouilles jusqu’à une heure et demie, deux heures du matin (…) ».

A la suite de ces témoignages, Louis-Pierre fut arrêté le 3 juillet 1789 par le brigadier Méchain et trois cavaliers de sa compagnie. Des interrogatoires suivirent. Il n’y eut ni mort ni blessé. Le procureur du Roi, De Flande de Brunville, ajourna lui-même l’affaire indiquant qu’il ne s’opposait pas à la mise en liberté de Louis-Pierre « en attendant plus ample instruction ».

Le cours de la Révolution devait laisser aux oubliettes le dernier réquisitoire du procureur du 25 juillet 1789 demandant l’assignation de Denis Levanneur et Trancard fils cependant que le ministre Bertin partait en exil à Spa pour sa dernière demeure.

L’émeute de Chatou fut la plus importante dans la banlieue de Paris et suscita une Déclaration du Roi relative à la police des émeutes et attroupements le 21 mai 1789.

D’un point de vue pratique, les contingents de police en Ile-de-France étaient très modestes par rapport au territoire à surveiller et le rappel des troupes à Paris ne disant rien qui vaille au monarque ou à l'Assemblée, les violences se multiplièrent.

Epilogue peu connu de sa vie qu’il avait rendue prisonnière des évènements, le Roi finit par accepter une tentative de fuite à la suite du vote le 23 juin 1790 par l’Assemblée Constituante de la suppression de la noblesse.

L’un de ses proches, Esterhazy, en attesta ainsi que l’historien La Rochetterie dans son "Histoire de Marie-Antoinette", les confidences de la Reine étant rapportées :

« Le Roi sort de Saint-Cloud par les hauteurs en faisant forcer une petite porte condamnée. Le duc de Brissac, Esterhazy, La Suze et Tourzel sont avec lui. Il descend vers Rueil, passe le pont de Chatou et entre dans la forêt du Vésinet.

La Reine est là, en voiture, avec Madame Elisabeth et les enfants royaux. On va gagner Chantilly où les écuries de Condé fourniront des chevaux. Mais soudain, le roi s’arrête, hésite et, finalement, donne l’ordre de retourner à Saint-Cloud. »

Une fois encore, Louis XVI s’était laissé gagner par les sentiments, ayant en perspective la Fête de la Fédération qui fut un triomphe mais dont il se hâta de ne pas profiter en n'allant pas à la rencontre de ses provinces. Sa condamnation était, quant à elle, bien en route.

L'ancien Pont de Chatou, représenté par le graveur Croissillon Mariette, fut emprunté notamment par Louis XVI en juin 1790 pour se rendre dans les bois du Vésinet situés alors sur le territoire de Chatou.

Sources :

- Les élections et les cahiers de Paris en 1789, tome IV, Paris hors les Murs, par Ch-L. Chassin (1889)

- La famille royale et la Révolution, par Jules Mazé, (Hachette 1943)

Locomotive SNCF 241 P compound fabriquée aux usines Schneider du Creusot de 1948 à 1952, emblème de l'association.

Publié dans :: LE DERNIER SEIGNEUR DE CHATOU, CHATOU SOUS LA REVOLUTION | 13:46 | Commentaires (1) | Lien permanent

27/10/2013

"QUAND L'ART DECO SEDUIT LE MONDE" SAUF CHATOU...

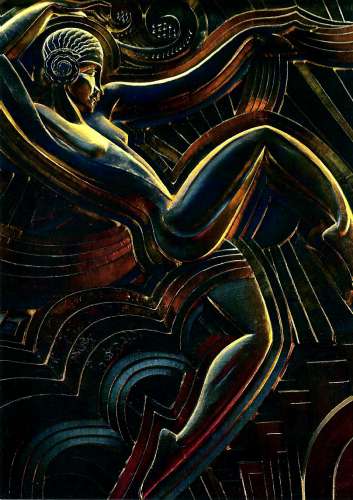

C'est sur l'affichage de ce bas-relief de la façade d'entrée du Théâtre des Folies Bergères réalisé par Maurice Picaud en 1928 que la Cité de l'Architecture et du Patrimoine vient de lancer au Trocadéro la plus grande exposition sur l'architecture Art Déco (1919-1940) et sur l'oeuvre de ses promoteurs français, en France et dans une partie du monde où leur pérennité a été assurée. Alors que l'Art Déco avait séduit et continue de séduire par son mobilier, on doit à cette magnifique exposition d'y étaler quantité de palettes et plans des constructions privées et publiques ayant fait la renommée de ce style resté sans succession.

L'exposition se déroule jusqu'au 17 février 2014, offrant à titre extraordinaire des séances de cinéma sur les films de l'époque dans le cadre d'un cycle "L'Art Déco à l'écran", dont un documentaire qui intéressera les membres de l'association sur un thème largement abordé pour des raisons locales "A bord du Normandie" les samedi 23 novembre 2013 et 18 janvier 2014 à 18h30.

Nous ne pouvons qu'exhorter les Catoviens à se rendre à cette exposition.

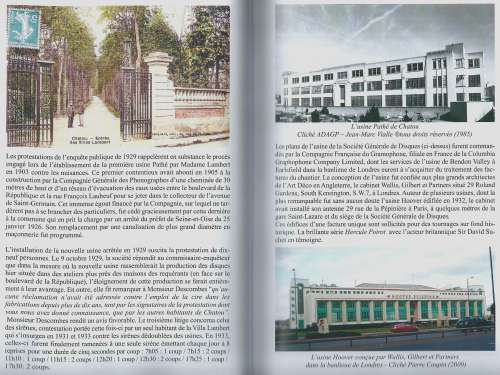

Face à une telle reconnaissance, notre association a la responsabilité, puisque c'est son objet social, de constater qu'à Chatou, l'Art Déco était peu présent mais que la municipalité a cru faire oeuvre de modernité en en condamnant méthodiquement ses rares illustrations :

* l'usine Pathé-Marconi, berceau du microsillon en 1951, érigée rue Emile Pathé sur des plans de 1929 du cabinet Wallis, Gilbert et Partners, les plus grands architectes anglais de l'Art Déco, répertoriée à l'Inventaire, détruite en novembre 2004 pour la réalisation d'une Zone d'Aménagement "Concertée" malgré une liste impressionnante d'oppositions dans le monde du cinéma, du patrimoine, de l'entreprise, de l'architecture et même de la politique

Cliché pour l'Inventaire général - J-B Vialles (1985)

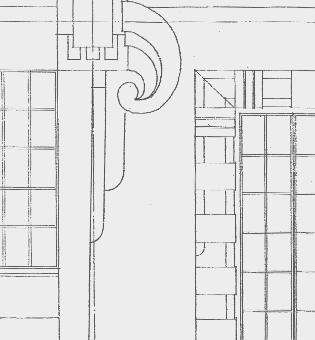

Extrait du plan de Wallis, Gilbert et Partners

* l'ancien cinéma de Chatou "l'Olympia", érigé rue du Général Colin en 1925 sur les plans de l'architecte Lucien Desgrivan, condamné par le PLU voté le 9 novembre 2006 lequel autorise la construction d'un immeuble de 16 mètres de hauteur à son emplacement (PLU - zone URB / emprise au sol autorisant la constructibilité sur 100% de la superficie du terrain (art.UR.9 du règlement du PLU) / hauteur autorisée 16 mètres (art.UR.10 du règlement du PLU).

* des villas situées avenue Adrien Moisant, rue Henri Penon et rue de la Faisanderie auxquelles ont été retirées l'obligation de conservation prévue antèrieurement en dépit des dispositions ouvertes à la protection de l'article L.123-1 7 du Code de l'Urbanisme

L'Association Chatou Notre Ville, qui entend sauver et valoriser le patrimoine de Chatou, continuera à se battre pour mettre un point final à ce jeu de massacre ordonné principalement à l'aûne d'une volonté de densification et d'une indigence culturelle imputables aux seuls élus locaux, laquelle n'a invariablement pour résultat que la spéculation au profit de la dévalorisation de Chatou.

26/10/2013

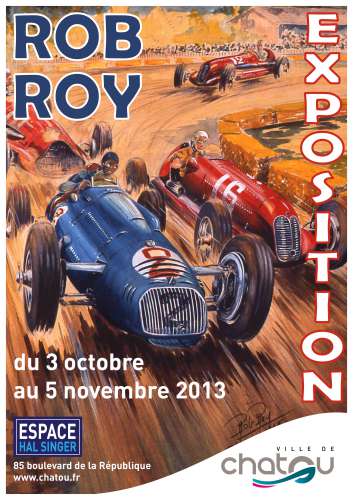

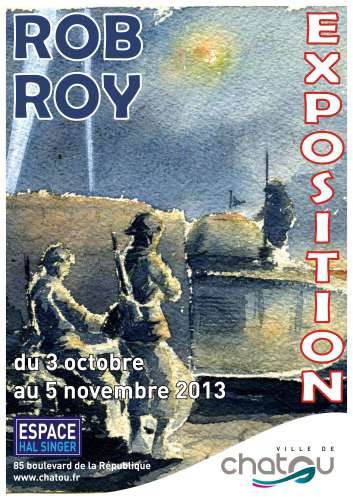

EXPOSITION ROB ROY (1909-1992) AU NOUVEAU CONSERVATOIRE : DERNIERS JOURS !

Le patrimoine artistique de Chatou continue d'irriguer notre inventaire. Et pour l'association, la mise en valeur de la ville n'attend pas. Rob Roy, dessinateur illustre des courses automobiles des années vingt aux années cinquante auquel nous avions déjà consacré un article du blog, également auteur de carnets de guerre en tant que soldat, sera mis à l'honneur à compter du 3 octobre 2013 boulevard de la République à l'espace Hal Singer. Rob Roy habitait 28 rue Charles Despeaux à Chatou.

Grand Prix de l'Automobile-Club de France Montlhéry 1932 - Illustration de Rob Roy - "20 Grands Prix de l'Automobile Club de France sous le regard de Rob Roy" (HM Editions - 1995)

Nous sommes fiers qu'un hommage lui soit rendu et, ce d'autant plus que nous en avions fait la proposition le 20 décembre 2011 auprès de monsieur le maire de Chatou pour le compte de l'association avec Monsieur Hubert de la Rivière, promoteur inlassable de l'oeuvre de son père à juste titre.

Nous avons découvert l'exposition lors du vernissage le 3 octobre 2013. Deux salles y sont consacrées, l'une pour l'automobile, l'autre pour la deuxième guerre : une réussite complète, de grandes aquarelles, une ambiance et des évènements pleins les yeux. Le livre "Carnet de guerre de Rob Roy" est à lire absolument. Ce sont les mémoires de l'auteur sous l'Occupation en particulier à Chatou.

Une image sympathique du vernissage le soir du 3 octobre 2013 : de gauche à droite, on reconnaît une partie de nos administrateurs Evelyne Du Pan, Olivier Becquey (secrétaire), François Nicol (trésorier), Martine Poyer (fondatrice), Murielle Amiot, Arnaud Muller (vice-président), Hubert de la Rivière et sa famille, organisateurs de l'exposition, Annie Roekens et Monsieur Lesage, dont l'aïeul professeur de musique correspondait avec Maurice Berteaux, ministre de la Guerre et maire de Chatou (1891-1911).

Dans la partie "Seconde Guerre Mondiale" de l'exposition, de gauche à droite, Olivier Becquey (secrétaire), Evelyne du Pan, administrateurs, Alain Hamet (président de l'Amicale des 27 Résistants et Fusillés), Arnaud Muller, vice-président de Chatou Notre Ville, Lucien Ruchet (trésorier de l'Amicale des 27 Résistants et Fusillés).

Monsieur Ghislain Fournier, maire de Chatou et Monsieur Hubert de la Rivière, fils de l'artiste qui a financé et conçu cette remarquable exposition. Une page de plus au crédit de Chatou.

RETROUVEZ HUBERT DE LA RIVIERE

METTEUR EN SCENE

DE ROB ROY

POUR UNE VISITE CONFERENCE

MERCREDI 30 OCTOBRE A 11H ET 15H

SAMEDI 2 NOVEMBRE A 11H ET 15H

10/10/2013

1946 : UN EDITORIAL DE FRANCOIS MAURIAC

Le 17 mai 1946, la Cour de Justice de Versailles, juridiction d'exception, rend son verdict sur le crime commis par des Catoviens contre les 27 Résistants de Chatou, assassinés sur leur délation au château de la Pièce d’Eau par un détachement SS le 25 août 1944. Le président de la Cour, Pihier, a été l’un des magistrats instructeurs de l’affaire Prince en 1934. Graff et la veuve Toupnot sont condamnés à mort, Buchard et Apostolides sont condamnés à 15 et 8 ans de travaux forcés, la femme de Graff est condamnée à 5 ans de réclusion, Haffray à un an de prison. Tous les condamnés sont désignés à l’Indignité nationale.

La situation du pays est alors trouble. Le général de Gaulle, qui est devenu président du Gouvernement Provisoire de la République le 9 septembre 1944, a abandonné ses fonctions le 20 janvier 1946 devant le projet de reconstitution du régime de la IIIème République à peine amendé, celui-là même qui avait perdu l’autorité de l’Etat avant-guerre.

Ses partisans se désespèrent de la reprise du jeu des partis. Parmi eux, François Mauriac prend position dans un éditorial du Figaro du 18 mai 1946 intitulé « L’esprit de la Résistance » :

« Dans cette affaire sinistre de Chatou que l’on juge à Versailles, je détourne mon attention des traîtres sur les victimes. Je pense à ce chef résistant qui se dénonça lui-même à l’ennemi revenu, espérant que sa mort sauverait celle de ses camarades et qu’il paierait pour tous (le commandant Torset qui habitait 66 route de Montesson à Chatou).

A peine osons-nous aujourd’hui parler de la Résistance, comme si entre ces héros et nous s’accumulaient trop de réputations menteuses, trop de fausses gloires, comme si nous n’arrivions plus à discerner ceux d’entre eux qui se démasquèrent, le moment venu, à l’heure du plus grand péril.

Ils ont existé pourtant, et beaucoup parmi ceux qui ont vécu étaient dignes de parler en leur nom. Que s’est-il donc passé ? toutes les impostures, tous les crimes, toutes les usurpations de certains ouvriers de la dernière heure ne suffiraient pas à expliquer ce discrédit. Sans chercher les responsables d’un côté plutôt que de l’autre, reconnaissons simplement que l’esprit de la Résistance a été contaminé par la politique.

Dans un homme, pourtant, il subsiste à l’état pur. Le pèlerinage du général de Gaulle à la tombe de Clemenceau, nous avons toujours su qu’il ne dissimulait aucune pensée. C’était le geste d’un chef dont toute la politique, depuis qu’il s’est éloigné du pouvoir, tient dans la conscience qu’il a d’incarner cet esprit auquel tant de Français sont devenus infidèles et que la surenchère des partis a disqualifiée. Aucune autre ambition en lui que de rester fidèle pour nous tous : il demeure au milieu de nous, et il n’est pas nécessaire que sa voix s’élève pour que nous nous souvenions de quel esprit nous sommes.

Son pouvoir véritable ne dépend pas de la place qu’il occupe. Les Français dont la faute essentielle, dont l’unique faute fut de désespérer de la France à l’heure de son plus grand abaissement, et par des propos partout répandus, d’accabler leur mère humiliée, sont jugés, qu’ils le veuillent ou non, par ce Chef solitaire, assis à l’écart et qui n’est plus rien dans l’Etat.

Mais c’est de lui que la lumière émane : s’il occupait de nouveau la première place, il n’en recevrait aucun surcroît. Pas plus ses adversaires que lui-même, personne ne peut faire qu’il n’incarne toujours, partout où il se trouve, la même fidélité…et aussi le même désintéressement : je me souviens, au moment de la délivrance, comme notre Secrétaire perpétuel l’avait fait pressentir pour qu’il acceptât de siéger à l’Académie, il fit répondre qu’il ne voulait recevoir aucune récompense de la patrie avant d’avoir accompli sa mission : il ne croyait pas qu’il eût encore fait assez.

Tant qu’il sera là, les victimes des collaborateurs de Chatou et tous ceux qui ont combattu le même combat auront au milieu de nous un répondant : grâce à lui, nous conserverons leur mémoire, et nous serons forcés de réveiller les souvenirs chez ceux qui oublient , et dont c’est l’intérêt d’oublier…

A l’heure des ténèbres, eux qui n’ont pas été fidèles, ils auront beau feindre de l’avoir été, cet homme les rappellera par sa seule présence au sentiment de leur misère, de cette misère qui nous est commune, bien sûr, et à laquelle, comme le rappelait le général de Gaulle lui-même au lendemain de la Libération, nous avons presque tous plus ou moins participé.

Il ne dépend de personne que chacune de nos vies n’ait pris, durant ces quatre années où la marée allemande nous a recouverts, comme une coloration qu’elle ne perdra plus.

Ces quatre années continuent de nous juger, ou plutôt, elles nous ont déjà jugés : elles ont fait remonter du plus secret des coeurs , elles ont fait apparaître en pleine lumière ce qui était caché, le meilleur, le médiocre et le pire. Nous nous débattons en vain : nous avons tous au front désormais une marque, un signe, une note que le destin nous a donnée, qu’aucune complaisance n’effacera et que nous emporterons dans la mort."

Publié dans :: LES 27 FUSILLES DE CHATOU, CHATOU ET LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE | 21:29 | Commentaires (0) | Lien permanent

09/10/2013

GEORGES MANDEL : PREMIERE NOMINATION AU GOUVERNEMENT LE 8 NOVEMBRE 1934

La chronique de François de Roux lors de la première nomination de Georges Mandel à un poste ministériel

« Les registres de l’état-civil indiquent que Monsieur Mandel est venu au monde à Chatou, le 5 juin 1885. Il ne faut pas trop se fier aux registres de l’état-civil. En réalité, Monsieur Mandel est né le jour où il collabora pour la première fois avec Monsieur Clemenceau. C’est sa venue au monde politique qui lui donna la vie.

La première rencontre de Monsieur Mandel et du Tigre date d’il y a prés de trente ans. Monsieur Mandel, qui était passé par le lycée et la faculté de droit, venait d’achever sa deuxième année à l’Ecole des Sciences…politiques, naturellement. Il était alors très maigre. Il avait un nez pointu. Il ressemblait à un rat. A vingt ans, il était comme à cinquante. Physiquement, Monsieur Mandel n’a pas changé.

Le jeune licencié en droit avait une ambition…provisoire. Il voulait faire partie de l’équipe de Clemenceau. Il ne voulait que cela : mais il le voulait bien. Clemenceau n’était pas commode à aborder. Muni de plusieurs lettres de recommandation, Monsieur Mandel avait tenté en vain, plusieurs fois, de se faire écouter par le directeur de l’Aurore. Déjà tenace, il ne se décourageait pas. Et le jour où il réussit, Clemenceau était de fort mauvaise humeur.

Le chapeau sur l’oreille, il quittait, un soir, le soir pour aller dîner, lorsque Mandel parvînt, on ne sait comment, à s’agripper à lui. Clemenceau rentra dans son bureau avec le jeune gringalet.

Les collaborateurs pensèrent que le Tigre atterré ne ferait qu’une bouchée de sa maigre proie. Pas du tout. Après un quart d’heure, la porte s’ouvrit et l’on vit Clemenceau souriant apparaître aux côtés de Mandel, souriant aussi. Les deux hommes se dirigèrent vers la salle de rédaction.

- Messieurs, dit Clemenceau, je vous présente un nouveau collaborateur, Monsieur Mandel qui rédigera désormais le bulletin quotidien de politique étrangère…Monsieur Mandel ne connaît absolument rien à la politique étrangère. C’est ce qui m’a décidé à l’engager. Je suis sûr ainsi qu’il n’apportera dans son travail ni préjugés ni parti pris.

La fortune, pour la première fois, souriait à Monsieur Mandel. Clemenceau apprécia tout de suite ce garçon merveilleusement renseigné sur tout ce qui touchait au Parlement et à ses coulisses, et qui avait la politique dans le sang. A la faveur de ces rares qualités, il lui arrivait de ne pas très bien écrire le français. Une fois, cependant, il le fit appeler et lui dit :

- Mandel, vos articles ne sont pas plus bêtes que d’autres : mais ils sont mal rédigés. Désormais, pour chaque phrase, vous êtes autorisé à user, d’un sujet, d’un verbe, d’un complément direct…direct, vous m’entendez…Quand vous tiendrez absolument à mettre un complément indirect, vous viendrez me demander l’autorisation.

Monsieur Mandel n’a jamais été un grand journaliste. Mais il fut un chef de cabinet extraordinaire, de 1917 à 1919. Il entreprit, dés ce moment-là, de se faire des ennemis un peu partout. C’est la tactique qu’il a toujours suivie, et qui lui a toujours réussi…

Au cabinet de Clemenceau, Mandel put exercer, en fait, une fonction qu’il aime entre toutes et qu’il n’est pas encore arrivé à rattraper depuis quinze ans qu’il l’a perdue…Il fut le véritable ministre de l’Intérieur.

A la place Beauvau régnait alors mais ne gouvernait pas, un vieux monsieur riche et courtois, qui, sur l’ordre de Clemenceau, s’était cinq ans auparavant, présenté à la Présidence de la République contre Poincaré, et avait échoué. On l’appelait Monsieur Pams.

Tout au début de leur collaboration, Mandel allait presque quotidiennement au Ministère de l’Intérieur, indiquer au ministre ce qu’il devait faire. C’est même au cours d’une de ces visites qu’il découvrit que le bureau du sous-secrétaire d’Etat avait été déménagé et transporté dans la cave, en prévision des raids de gothas.

Monsieur Mandel fit promptement remonter au deuxième étage le courageux sous-ministre, qui, devant la colère du délégué du « patron », ne savait plus où se mettre.

Par la suite, Monsieur Mandel ne quitta plus son bureau de la rue Saint-Dominique. Monsieur Pams se dérangeait et venait lui-même aux ordres.

La guerre achevée, comme il était difficile de prolonger indéfiniment la Chambre de la Victoire, on fixa au 16 novembre 1919 la date des élections. Monsieur Mandel était tout-puissant.

Il se présenta en Gironde à la tête d’une liste qui, seule dans la France entière, eut le droit de s’étiqueter « clemenciste ». Ce mot nouveau servait à double fin : c’était à la fois une recommandation et une opinion politique. Monsieur Mandel entra au Parlement en triomphateur.

Cependant, Clemenceau qui avait conservé le pouvoir avait vu, avec regret, Mandel quitter son cabinet, Mandel qui lui rendait de si grands services et des plus variés.

On raconte, qu’au moment de l’Armistice, chaque fois que Clemenceau sortait du ministère, il trouvait dans la cour une délégation « de quelque chose », précédée d’une petite fille qui tenait à la main un bouquet et de l’autre un compliment écrit.

Clemenceau, excédé, avait fini par trouver un truc excellent. En passant, il disait : « je n’ai pas une minute mais Mandel est un autre moi-même. Dites-lui le compliment et donnez-lui les fleurs. Il embrassera à ma place cette charmante enfant.

A la Chambre, Mandel tenta par de savantes combinaisons, de faire entrer son grand patron à l’Elysée. On sait qu’il ne réussit pas. Pendant toute la législature, il perdit son temps en manœuvres inutiles. Il faisait alors partie d’un petit groupe, se réclamant de Clemenceau, qui comptait notamment parmi ses membres André Tardieu et Loucheur.

Ces messieurs désiraient le pouvoir, le pouvoir intégral. Loucheur lâcha le premier pour entrer comme ministre des Régions Libérées dans un cabinet Briand. Ca, c’était naturel. Ce qui l’était moins, c’était l’obstination de Mandel…Elle a fini par céder après quatorze ans.

De méchantes langues assurent qu'elle aurait cédé beaucoup plus tôt si un président du Conseil avait eu l’idée, avant Monsieur Flandin, d’offrir le moindre maroquin à Monsieur Mandel. L’offre tardive du ministère des PTT lui a permis de rester toujours fidèle à son chef.

Vivant, Clemenceau eût certainement pris de travers la collaboration avec Flandin. Mort, il ne pouvait même pas empêcher Mandel de déposer une gerbe sur le monument des Champs-Elysées avant d’assister à son premier Conseil.

Voici donc Monsieur Mandel à la tête d’une administration qui compte deux cent mille agents et qui dispose du Central Télégraphique, du Central Téléphonique et de la radio…La radio française est en piteux état. On attend, depuis quinze jours déjà, que Monsieur Mandel veuille bien s’occuper d’entreprendre une réorganisation. Il y a la une tâche urgente et nécessaire, plus importante que les petits jeux parlementaires.

On attend aussi Monsieur Mandel à la première grêve des postiers. Lui, il attend autre chose. Il attend le ministère de l’Intérieur…Et il pense que rien ne presse puisque Clemenceau lui-même n’est devenu pour la première fois le premier des flics qu’à soixante ans passés."

« Voilà » - 1er décembre 1934

Publié dans . PERSONNALITES DE CHATOU, : GEORGES MANDEL | 21:56 | Commentaires (4) | Lien permanent

24/09/2013

JOURNEES DU PATRIMOINE 2013 DANS L'ILE DE CHATOU

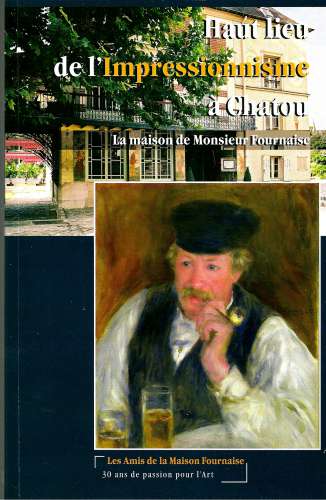

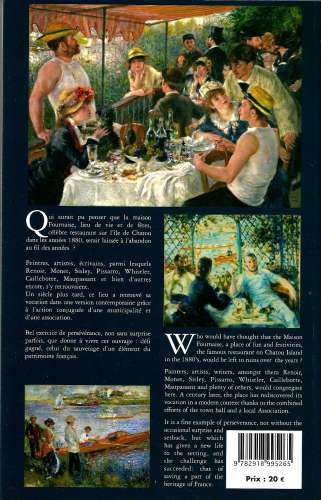

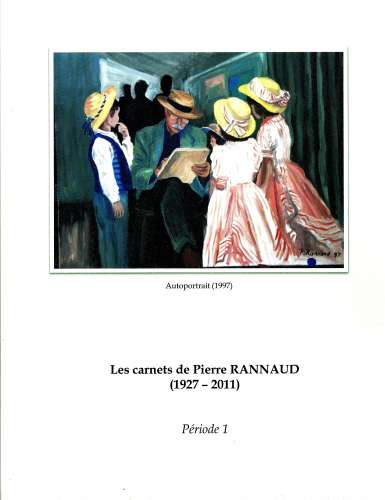

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la photo ci-dessus ne montre pas une embuscade au temps de la Prohibition mais le stand de Chatou Notre Ville aux Journées du Patrimoine sur le site Fournaise le dimanche 15 septembre 2013 : journée agréable et riche par les rencontres entre passionnés, journée mémorable étalant l'édition patrimoniale enrichie par divers ouvrages catoviens :

"Haut-lieu de l'impressionnisme à Chatou, la maison de Monsieur Fournaise" des Amis de la Maison Fournaise, l'histoire de la maison Fournaise, celle du combat pour sa sauvegarde suivie des différentes phases de sa restauration, une affaire de 40 ans qui vient rappeler que la conservation du patrimoine suscite beaucoup d'intérêt dans le monde associatif et artistique mais non forcément chez ceux qui sont censés la représenter au sein des institutions. Comme tout projet au rayonnement international, il a commencé par être enterré par les pouvoirs publics. Ce livre très bien présenté et instructif est le témoignage d'une oeuvre considérable qui a changé l'image de Chatou. Un livre pour l'histoire.

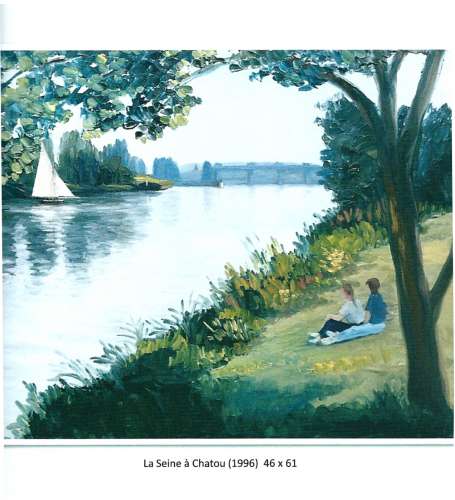

Les Carnets de Pierre Rannaud (1927-2011) par la famille du peintre, un album souvenir des toiles d'un grand maître contemporain de la peinture de Chatou, des pages de tableaux qui ont illustré le patrimoine de notre région et nous renvoient au charme et à la poésie qui habitaient l'auteur.

ET TOUJOURS LES EDITIONS HISTORIQUES

DE CHATOU NOTRE VILLE

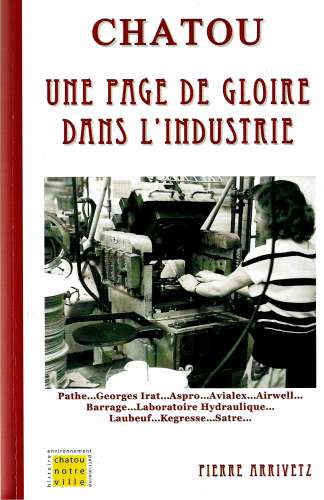

"Chatou, une page de gloire dans l'industrie", un ouvrage pour garder en mémoire que l'histoire industrielle de Chatou représente un patrimoine unique dans la culture du XXème siècle. Contrairement à la Maison Fournaise, l'usine Art Déco Pathé-Marconi a été rasée sur les instances municipales (2004).

Les deux revues sur Chatou dans l'industrie maritime

Une image de "Chatou dans l'industrie maritime", "complément d'enquête" : "Léviathan" entrant dans le port de New-York en 1923.

"Chatou, de Louis-Napoléon à Mac-Mahon 1848-1878", le Second Empire, les villas, la politique, la guerre Franco-Prussienne, l'indépendance du Vésinet, la création de la tête de la Girafe

"Mémoire en Images, Chatou": l'ancien Chatou tel que l'ont connu Renoir, Vlaminck et Derain et les Catoviens jusqu'à la Rénovation (1966) - plus de 2000 exemplaires vendus

Les revues "Chatou 1814-1830" et "Chatou 1830-1848"

"Les Voix de la Guerre", coffret audio de l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale, voix des personnages historiques et témoignages d'habitants de Chatou et de la région, un "film audio" sans équivalent.

Ajoutons que cette journée sur le site Fournaise miraculeusement épargnée par les intempéries a permis à l'association Art et Chiffons de dévoiler la galerie des costumes qu'elle confectionne chaque année et qui lui permet d'animer des reconstitutions un peu partout en France du Second Empire à la Belle Epoque.

Cette initiative magnifique qui donne tout son attrait aux manifestations des bords de Seine de Chatou est due à la présidente de l'association, Madame Daniélou, catovienne, à qui l'on souhaite ainsi qu'à tous ses membres qui honorent la vie culturelle de notre commune, de rencontrer un producteur de télévision ou de cinéma.

Le sourire d'une canotière bien connue de Chatou Notre Ville, Madame Suzanne Blache, secrétaire-adjointe de l'association et bienfaitrice, qui a, une fois de plus, accompagné cette journée aux côtés de Véronique Pecheraux, administrateur, et Olivier Becquey, secrétaire.

Publié dans - ASSOCIATIONS AMIES, EDITIONS HISTORIQUES - ACTUALITES | 23:48 | Commentaires (0) | Lien permanent

16/09/2013

SOUVENIR DE LA CEREMONIE DE LA LIBERATION DU 8 SEPTEMBRE 2013

Le 8 septembre 2013, la cérémonie de la Libération à Chatou à laquelle étaient présents notamment Monsieur Jonemann, maire du Vésinet et Madame Politis, maire-adjointe à la Culture du Vésinet, se déroulait en plusieurs étapes dont certaines ont fait l'objet du présent reportage de Madame Véronique Pecheraux, administratrice de l'association : dans le jardin de l'hôtel de ville, avenue des 27 Martyrs et au château de la Pièce d'Eau, lieu du massacre des 27 Martyrs, dont les portes ont été comme chaque année aimablement ouvertes par ses propriétaires. L'Harmonie du Vésinet accompagnait le cortège ainsi que des petites scoutes d'Europe.

A l'extrême-droite, Monsieur Gabriel Lenoir, catovien depuis 1953, médaillé de la Libération de Paris, témoin du coffret audio "Les Voix de la Guerre 1939-1945" produit par l'association.

On remarque vers la gauche médaillés André Le Lan et Jean-Claude Issenchmitt, présidents respectifs des sections locales de la Légion d'Honneur et du Souvenir Français.

Villa Lambert, à l'approche du château de la Pièce d'Eau

Recueillement sur les lieux du massacre au château de la Pièce d'Eau

Alain Hamet, président de l'Amicale des 27, petit-fils du commandant Torset assassiné par les S.S sur dénonciation locale avec 26 autres Résistants. Discours au château de la Pièce d'Eau.

Publié dans :: LES 27 FUSILLES DE CHATOU, LES CEREMONIES PATRIOTIQUES DE CHATOU | 09:46 | Commentaires (0) | Lien permanent