05/10/2014

ANDRE DERAIN ET MAURICE DE VLAMINCK, DES NOMS DE CHATOU

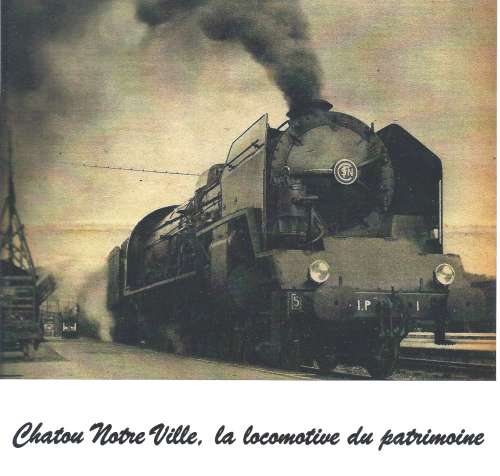

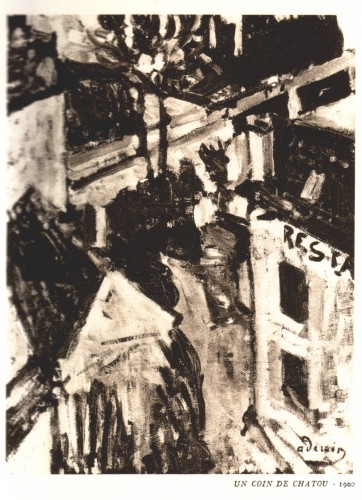

Un cliché pour l'histoire - " Toute la vie - n°26 - 1942 "

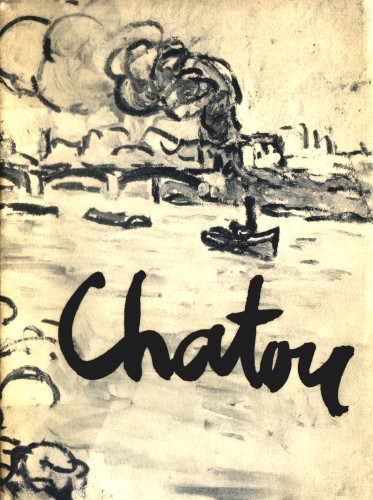

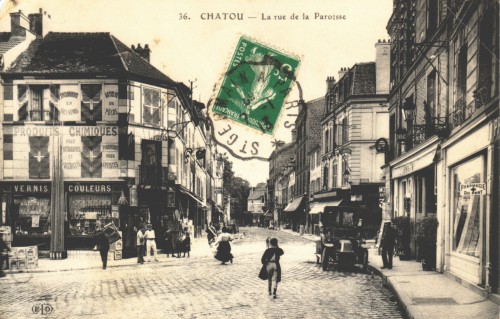

Maurice de Vlaminck (1876-1958) vécut à Chatou de 1893 à 1905 39 rue de Croissy (rue du général Colin depuis 1918) puis 87 rue de Saint-Germain (avenue Foch depuis 1931). Il livra son témoignage à l'occasion de l'exposition à la Galerie Bing à Paris en mars 1947, exposition dont le titre était "Chatou".

"Au mois de juillet 1900, étant en permission de quinze jours (ma libération devait avoir lieu en septembre), j’avais pris à Chatou le train pour Paris. Dans le compartiment où j’étais monté, assis en face de moi se trouvait André Derain. Bien qu’habitant depuis toujours le même pays, nous ne nous étions jamais adressé la parole.

Nous nous connaissions seulement de vue, pour nous être souvent croisés dans les rues du village. Derain avait assisté à des courses de vélo auxquelles je participais. Maintes fois, il avait pu me rencontrer, mon violon sous le bras ou trimbalant des toiles et ma boîte à couleurs.

A cette époque, Derain avait à peine vingt ans. C’était un grand type efflanqué, aux longues jambes. Il était habituellement vêtu d’un manteau à pèlerine et coiffé d’un chapeau mou. Il avait vaguement l’air d’un escholier de la Basoche du temps de Louis XV : quelque chose comme un François Villon amélioré…

Je ne sais quelle rage intempestive me le fit attaquer : - « ça va bientôt être votre tour de chausser des godillots ! » - « pas avant l’année prochaine, me répondit-il, un peu interloqué. » Le même soir, nous nous retrouvions sur le quai et nous reprenions notre entretien. Le résultat de cette rencontre fut qu’on se promit de travailler ensemble.

De notre historique atelier, des fenêtres d’où l’on apercevait le village de Chatou, le bateau-lavoir amarré à la berge, le clocher, l’église, les chevaux que les charretiers menaient à l’abreuvoir, les voitures des maraîchers qui passaient le pont, pour aller charger les carottes de Montesson et les navets de Croissy, il ne reste, à l’heure où j’écris ces lignes, qu’un dérisoire rez-de-chaussée. Avant que la bâtisse ne s’écroulât définitivement, on la fit battre et on n’en laissa, avec les sous-sols, que quelques murs sur lesquels on posa un toit.

Pour nous, c’est toujours le lieu où fut fondée « l’école de Chatou », premiers germes, premiers essais du mouvement qui devait prendre le nom de Fauvisme. Le Fauvisme n’était pas une invention, une attitude. Mais une façon d’être, d’agir, de penser, de respirer. Très souvent, quand Derain venait en permission, nous partions de bon matin, à la recherche du motif.

Notre habituel terrain de chasse, c’était les côteaux de Carrières-Saint-Denis (Carrières-sur-Seine) qui étaient encore couverts de vignes et d’où l’on apercevait toute la vallée de la Seine. A notre approche, les grives, les alouettes, s’envolaient dans le ciel clair.

D’autres fois, nous partions, pour faire en explorateurs une balade à pied de vingt à trente kilomètres. Nous remontions la Seine jusqu’à Saint-Ouen en suivant la berge. Notre enthousiasme n’avait d’égal que notre endurance et notre bonne humeur. Cinq francs dans la poche : nous n’en demandions pas plus ! nous déjeunions au hasard d’un morceau de boudin ou de petit salé ; tout nous était bon et la vie nous paraissait belle. La fille qui nous servait, les masures dans le soleil, les remorqueurs qui passaient, traînant une file de péniches : la couleur de tout cela nous enchantait… c’était Chatou !"

Maurice de Vlaminck (1876-1958)

Né le 10 juin 1880 à Chatou, André Derain (1880-1954) vécut 13 avenue de Saint-Germain jusqu'en 1900 puis 7 place de l'hôtel de ville et quitta Chatou en 1907. Voici également son témoignage lors de l'exposition de la galerie "Bing":

"Chatou ! mais j’y suis né !

J’ai débuté avec le père Jacomin, dont les fils étaient mes camarades de classe, avant 89. Ce père Jacomin était un ancien ami de Cézanne, mais il détestait sa peinture. Je n’ai probablement pas profité de ses leçons. Comme beaucoup d’artistes, le père Jacomin habitait Chatou qui était alors une sorte de « Barbizon », aux portes de Paris.

Il m’emmenait faire du paysage avec ses fils, mais il nous appelait, Vlaminck et moi, les « Intransigeants ». C’est ainsi qu’on nommait, vers 1860, les méchants, les révolutionnaires. Mais même le courroux esthétique change d’expression ; Pierre Wolf avait lancé « les Barbouilleurs » pour flétrir l’impressionnisme.

Les journalistes n’ont eu aucun effort d’imagination à fournir, ils nous ont appelé les barbouilleurs. Comme si Dieu le Père avait orchestré leur indignation, les professionnels du critère, pendant 20 ans de campagne contre l’Art, avaient trouvé le même qualificatif pour Cézanne, Manet, Van Gogh, Lautrec, Gauguin, Henri Rousseau. Picasso, un peu plus tard, devait bénéficier de la même distinction : barbouilleur ! ça vous classait ! Les deux barbouilleurs se promenaient comme des amoureux, ils avaient un amour commun : la peinture.

Que de fois ai-je accompagné Vlaminck jusque devant sa porte, il revenait jusque chez moi, je le raccompagnais encore, lui aussi, et ainsi de suite jusqu’au matin. Quelques heures après, nous repartions avec la boîte à couleurs et le chevalet de campagne. Toujours grisés de couleur, et de soleil qui fait vivre la couleur !

Vlaminck et moi avons ensuite eu un atelier commun, à côté de chez Fournaise, que les Impressionnistes avaient rendu célèbre. Renoir y a peint « La Grenouillère » et « Les Canotiers », je pense que « Les Demoiselles » de Courbet y ont été peintes en 1855. J’y ai encore vu Degas, en barque, sur la Seine, vêtu d’une épaisse fourrure, en plein mois d’août. Plus tard, les « Intransigeants » sont devenus les « Indépendants ». On nous a appelés les « Fauves » parce que ça « gueulait », mais Chatou, c’était bien notre Jungle."

André Derain (1880-1954)

In Catalogue de la Galerie Bing,174 rue du Faubourg Saint-Honoré, mars 1947, exposition « Chatou »

Publié dans : ANDRE DERAIN et MAURICE DE VLAMINCK, CHATOU DANS LA PEINTURE, CHATOU ET LA SEINE | 01:04 | Commentaires (0) | Lien permanent

23/09/2014

JOURNEES DU PATRIMOINE : PRESENTATION DU COFFRET LES VOIX DE L'APRES-GUERRE 1946-1947 - LE SON DE L'HISTOIRE

VINCENT AURIOL, GEORGES BIDAULT, VICE-AMIRAL BLANDY, LEON BLUM, MARLON BRANDO, MARCEL CARNE, WINSTON CHURCHILL, GARY COOPER, JEAN DELANNOY, CHRISTIAN DIOR, JACQUES DUCLOS, YVES FARGE, ALEXANDRE FLEMING, GENERAL FRANCO, GREER CARSON, GENERAL DE GAULLE, JOSE GIRAL Y PEREIRO, FELIX GOUIN, THOR HEYERDHAL, HO CHI MINH, JOHN EDGAR HOOVER, ANDRE LABARTHE, GENERAL LECLERC, JOSEPH MAC CARTHY, GENERAL MARSHALL, DANIEL MAYER, JEAN NOHAIN, MARCEL PAGNOL, EVA PERON, RAIMU, FRANCIS TANGUY PRIGENT, PAUL RAMADIER, MARTHE RICHARD, REVEREND PERE RIQUET, JEAN ROBIC, MAURICE SCHUMANN, JESSICA TANDY, ROBERT TAYLOR, PIERRE-HENRY TEITGEN, GENE TIERNEY, MAURICE THOREZ

ont la parole avec les témoins

de Chatou et des environs

dans le nouveau coffret de l'association

présenté samedi 20 septembre 2014

lors des Journées du Patrimoine :

Le 20 septembre 2014, salle Jean Françaix place Maurice Berteaux, l’association a continué sa présentation sonore de l’histoire à partir d'un coffret audio réunissant voix officielles et témoignages des habitants, entreprise qu'elle avait initiée en 2011 en lançant "LES VOIX DE LA GUERRE 1939-1945". Elle a étrenné un nouveau coffret audio inédit réalisé grâce à l’ingénierie bénévole renouvelée et sans équivalent de José Sourillan, ancien directeur documentation de RTL, et de notre vice-président, Arnaud Muller.

Deux ouvriers de l'histoire sonore : à droite Arnaud Muller, vice-président de Chatou Notre Ville, co-réalisateur avec José Sourillan, ancien directeur du service documentation de RTL et plus grand collectionneur de voix parlées en Europe, à sa gauche.

Grâce au prêt de la salle par la municipalité, les deux réalisateurs ont en effet pu livrer des extraits de leur œuvre dans des enregistrements sur l’après-guerre consacrée à la période 1946-1947 concrétisée dans un disque d’un peu plus d’une heure mêlant la politique, la guerre d'Indochine, la mode, le cinéma, l’industrie… dans un tour du monde des événements de l’époque.

L'assistance, qui avait le goût de l'histoire, comptait dans ses rangs quelques élus catoviens, Monsieur François Schmitt, Madame Michèle Houssin, Madame Véronique Pecheraux, également administratrice de Chatou Notre Ville, et même des élus du Mesnil-le-Roi, Madame Martine Poyer, actuelle administratrice et co-fondatrice de Chatou Notre Ville en 1994 accompagnée de son collègue du Mesnil, Monsieur Marcel Roche. Monsieur Lucien Ruchet, trésorier de l'Amicale des 27 Résistants et Fusillés et Monsieur Philippe Blache, président de l'association philatélique de Chatou, féru d'histoire et de cinéma, avaient également répondu présent à cette invitation.

Parmi les voix, celle de Raimu dans "La Partie de Cartes" du film "Marius" d'Alexander Korda sur un scénario de Marcel Pagnol en 1931, dialogue enregistré et produit en disque 78 tours aux usines Pathé-Marconi de Chatou sous le label Columbia.

Le départ du Général de Gaulle de la présidence du gouvernement provisoire de la République le 20 janvier 1946 débute les enregistrements. Sa déclaration à la radio est retransmise dans le coffret.

Le buffet qui a suivi a lui aussi semble-t-il emporté l'adhésion et l'ambiance conviviale s'est achevée sur une injonction du président de l'association : rendez-vous le samedi 22 novembre 2014 au cinéma Louis Jouvet pour fêter les 20 ans de Chatou Notre Ville à travers la projection d'un film à suspens d'Alfred Hitchcock en présence d'une actrice du film.

Clichés Véronique Pecheraux

N.B : toutes les éditions et manifestations historiques de l'association (livres, revues, disques, projections cinématographiques) sont réalisées sans subvention

DERNIERE MINUTE

LE COURRIER DES YVELINES DU 24 SEPTEMBRE 2014

MET LES REALISATEURS A L'HONNEUR

13/09/2014

FRANCE-AMERIQUE DU SUD : LE PAQUEBOT "L'ATLANTIQUE" PAR GEORGES REMON

Le 15 avril 1930, la Compagnie Sud-Atlantique (1912-1962) lança son navire amiral pour la liaison avec l'Amérique du Sud, le paquebot "L'Atlantique". Celui-ci attira à les regards du monde par la variété et la profusion de ses aménagements Art Déco.

Depuis l'exposition internationale des Arts Décoratifs de Paris de 1925 en effet, l'Art Déco trouvait un épanouissement et des ambassadeurs de premier plan dans les grands paquebots français, dont le style éclipsait la concurrence.

Ainsi, les navires qui suivirent l'exposition,"Ile-de France" (1927), "L'Atlantique" (1930) et "Normandie" (1935) devaient-ils porter à eux seuls le drapeau de la création française.

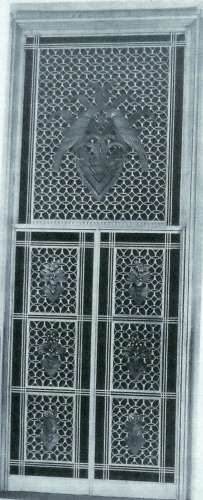

Grille de Raymond Subes sur "L'Atlantique"

"L'Atlantique" connut comme presque tous ses congénères un destin tragique, réduit en cendres dans un incendie le 5 janvier 1933 au large de l'île de Guernesey.

Le décorateur catovien Georges Rémon, qui fut notamment directeur de l'Ecole des Arts Décoratifs de la Ville de Paris et participa à l'aménagement des navires de la Compagnie Générale Transatlantique et de la Cunard, écrivit lors du lancement du paquebot :

"D'autres insisteront sur les caractéristiques de ce magnifique monument, l'un des plus considérables qui aient été édifiés à ce jour par la science de nos ingénieurs, construction puissante atteignant en longueur 227,10 mètres, comptant une largeur maximum de 30 mètres, jaugeant 40.000 tonneaux et dont on nous dit qu'il barrerait sans peine la place de la Concorde depuis l'entrée des Champs-Elysées jusqu'à l'entrée des Tuileries.

Cette "ville flottante", honneur de notre marine de commerce qui accomplira le voyage aller et retour de Bordeaux à Buenos-Aires escales comprises, en un temps record de trente jours, n'a pas pour unique mission de raccourcir ainsi considérablement la distance qui sépare la France de l'Amérique Latine.

La Compagnie Sud-Atlantique à qui nous devons la réalisation de ce paquebot aux proportions gigantesques a voulu que, nanti de tout le confort, de tous les agréments du style décoratif moderne, il servit, par l'exemple, la cause du goût français.

Nulle propagande qui soit de meilleur ton et mieux appropriée à sa destination même. Le luxe est ici de bon aloi. Le décor épouse partout des exigences, les servitudes du parti constructif.

On sent que le programme a été longuement médité et que la difficulté des problèmes à résoudre a stimulé le zêle et l'ingéniosité des architectes et décorateurs.

Après avoir ouvert un concours entre décorateurs organisé sous le patronage de la Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie, la Compagnie Sud-Atlantique fut conduite à confier l'ensemble des travaux à divers artistes, tout en soumettant les maquettes de décoration à l'appréciation du maître Albert Besnard qui accorda son agrément aux grandes lignes architecturales et aux harmonies de couleurs.

Ce qui frappe tout d'abord, lorsque l'on pénètre à l'intèrieur du paquebot, c'est l'économie de plan et la présence - véritable innovation - d'une longue galerie médiane qui part du hall d'embarquement et se prolonge dans l'axe du bâtiment.

C'est une véritable rue, bordée de boutiques aux luxueuses devantures, aux prestigieux éclairages, œuvre des excellents architectes Patout, Raguenet et Maillard à qui est due également l'opulente salle à manger des premières classes.

L'attention des artistes s'est portée avec un raffinement particulier vers les recherches de couleurs.

Le hall d'embarquement fait contraster la somptuosité des parois de marbre blanc, la préciosité des pilastres en métal argenté avec les boiseries en noyer, ces tonalités étant soutenues par le tapis caoutchouc incrusté de motifs géométriques.

La salle à manger s'orne de magnifiques panneaux en laque argentée de Jean Dunand, représentant une jungle stylisée merveilleusement décorative.

Un escalier d'apparat conduit au grand salon, mesurant 21 mètres de long sur presque autant de large et prenant jour sur le pont-promenade par douze fenêtre ornées de glaces azurées.

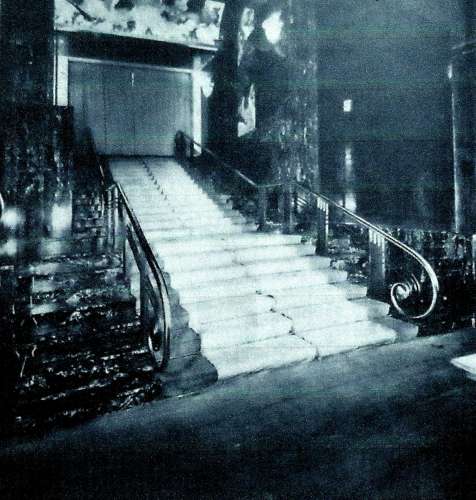

Rampe et escalier d'apparat de "L'Atlantique" par Raymond Subes

A l'extrêmité des pièces de réception se trouve le salon de conversation ou salon ovale, dont la coupole est supportée par dix piliers de 9 mètres de haut. Les murs sont en palissandre verni et s'ornent d'une frise en laque rouge. Le sol comporte une piste de danse en marqueterie.

Une petite chapelle est située à l'angle. Décorée par Alfred Lombard dans des tons très tendres, elle nous fait admirer son maître autel en fer forgé et marbre et une joilie grille de communion , ouvrage de Raymond Subes.

Il n'entre pas dans le plan de ce bref article de décrire les installations diverses et complètes qui ont été prévues pour enchanter le séjour des passagers de tout âge, ni les différents bars, ni la salle de jeux des tout petits, ni la piscine en gris et bleu due à Hennequin et Landat ni les salles de culture physique, non plus que les emplacements réservés à la radiotélégraphie ni même tous les éléments de confort et de charme, dispositifs ingénieux, motifs décoratifs, matèriaux divers, qui sèment un peu partout leur note originale.

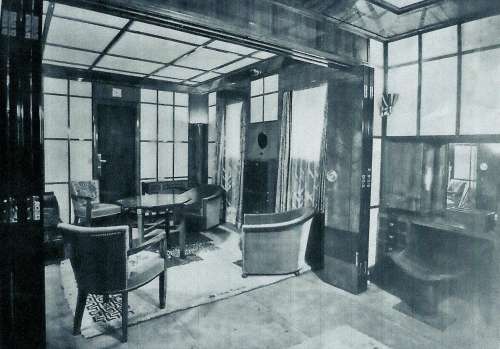

Nous tacherons surtout de présenter les intérieurs, les deux appartements de grand luxe qui ont été confiés respectivement à René Prou et à Montagnac et les appartements dits de luxe auxquels manquent la salle à manger privée et la terrasse particulière figurant dans les deux précédents.

L'appartement de Montagnac comporte un vestibule d'où l'on accède aux autres pièces, au salon qui occupe le centre entre la salle à manger, à droite, et la chambre, à gauche, les trois pièces donnant sur le pont.

Le salon harmonise entre eux les tons beige, marron, or, argent, gris et rouge corail.

Les lambris sont laqués beige marron ; le mobilier, en palissandre de Rio, se compose d'un meuble d'appui surmonté d'une glace en métal nickelé. La table de milieu comporte un plateau réversible. Les sièges sont couverts de velours fourrure ton loutre et corail.

La nuance corail se retrouve dans les linéaments ornementaux du tapis gris et beige et dans les rideux de soie.

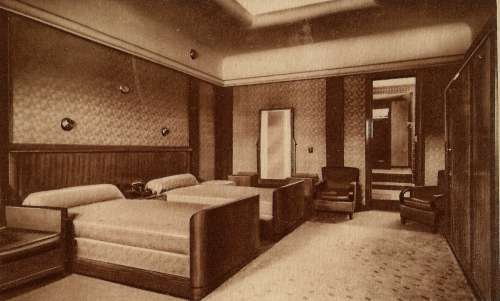

La chambre, aux boiseries en sycomore, avec parcloses en métal nickelé, comprend deux lits séparés par une table de chevet supportant le téléphone, une coiffeuse avec tirettes à l'anglaise et surmontée d'une glace ronde, un bureau de dame, deux fauteuils et une chaise recouverts en velours fourrure argent et rouge capucine, deux penderies formant coffres encastrées dans les lambris de part et d'autre des lits. L'harmonie générale est dans les tons ivoire, argent et rouge capucine.

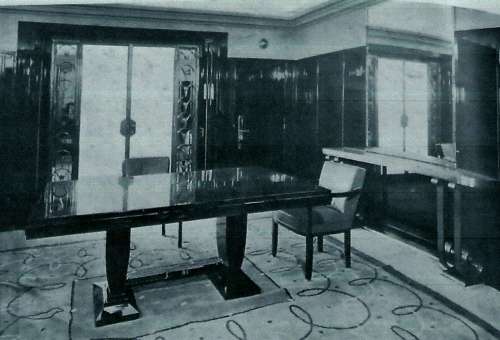

Nous reproductions permettent d'apprécier les proportions de cet ensemble remarquablement étudié et d'où se dégage une impression d'aisance et de luxe sobre et net. La salle à manger, en palissandre de Rio, s'harmonisant avec les tons brun, vert et beige du tapis et des sièges, communique avec la terrasse par une double porte en fer forgé.

La salle à manger de l'appartement décoré par Montagnac

Transportons-nous dans l'appartement de René Prou qui a composé, notamment dans sa chambre à coucher, des ensembles d'une rare distinction.

L'entrée beige et gris avec revêtements en chêne de Hongrie donne sur la salle à manger en palissandre où jouent les tons roses et verts des tapis et de la charmante tapisserie verdure d'Aubusson ornant un des panneaux.

Salle à manger d'un appartement de luxe par René Prou

Les portes et les fenêtres, en acier chromé, avec glaces gravées, la console et la desserte en acier chromé, avec dalle de glace, introduisent dans l'ensemble une note de netteté.

Dans le salon, on remarque un judicieux emploi du métal, également dans les portes et fenêtres, sur les portes du bahut, dans le piètement de la table. Les boiseries, en laque rouge gravée, comportent un jeu de baguettes et de plinthes en acier chromé.

La chambre, aux boiseries sycomore, est ornée avec discrétion d'un panneau de galces divisées. Les meubles sont en loupe de frêne verni et nous signalerons tout particulièrement l'armoire, avec ses deux portes en glace gravée, d'une très heureuse composition.

Leleu a décoré l'un des appartements de luxe avec ce soin, ce sentiment des belles ordonnances qui caractérisent les ensembles réalisés par lui.

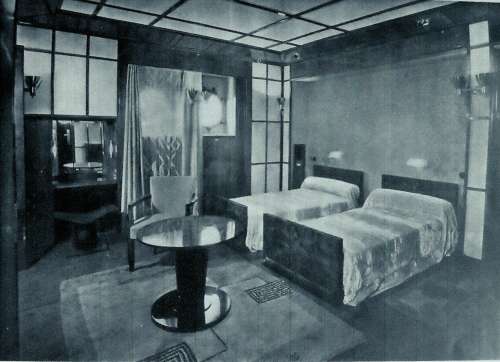

Chambre d'appartement de luxe par Jacques Leleu

Salon d'appartement de luxe par Jacques Leleu

La chambre et le salon sont tous deux en loupe de noyer blonds; dans la chambre, les rideaux, le fond de lit et les sièges sont traités dans une harmonie jaune s'accordant à la tonalité ivoire de couvre-lit en velours fourrure.

Dans le salon, les rideaux et les grands sièges sont verts, les petits fauteuils sont recouverts de tapisserie.

Dans l'une et l'autre pièce, des tapis de Da Silva Bruhns.

Nous reproduisons également le bel appartement de luxe qui a été décoré par Robert Valance.

Une photographie du salon de l'appartement de luxe conçu par Robert Valance

Les boiseries sont en palissandre de Rio dont les frisages alternent avec des panneaux à surface calme en bois de fil.

L'une des faces comporte une porte coulissante formant panneau avec un bois gravé au jet de sable représentant "un léopard dans la jungle". Ce panneau, camaïeu sur fond rehaussé or patiné, a été exécuté par Gaëtan Jeannin.

Deux niches ont été pratiquées où viennent s'insérer la commode en palissandre et la table-bureau à dessus maroquin beige.

On remarquera la composition du sol, conçu , de même que le plafond, dans un sentiment géométrique ordonné avec goût. Une moquette et un tapis point noué marient leurs tonalités beige, abricot et brun.

Les meubles et les boiseries de la chambre sont en péroba verni. Une décoration en laque tons écaille, exécutée par Charpentier et Brugier, occupe le panneau de la porte coulissante communiquant avec le salon, ainsi que le fond de lit formant niche.

Les sièges sont recouverts d'un velours fourrure également dans les tons écaille, de même que les dessus de lit. On remarquera les armoires, la penderie, le miroir dissimulé sous la boiserie.

Au sol, un tapis moquette et un tapis au point noué font jouer leurs chaudes tonalités beige et abricot avec celles des rideaux de satin également abricot.

Dim, à qui est échue la décoration d'un appartement de luxe, a composé un palette décorative chaude et vibrante avec une prédilection pour les tonalités claires. Le salon, en boiserie frêne verni, s'ordonnance harmonieusement grâce aux pilastres arrondis en noyer verni. C'est le bois choisi pour les meubles et les sièges que recouvre un dams gris et vert de Dufy.

Chambre de l'appartement de luxe décoré par la maison DIM

La chambre, en palissandre, s'égaie des tons gris et rose de la tenture en reps de soie et du drap rose recouvrant les sièges.

Outre les appartements, un certain nombre d'installations méritent une mention toute particulière.

Ainsi du café des premières classes et du hall des secondes classes exécutés par Alavoine. Le café, lambrissé en chêne de Macassar, offre certaines parties de laque rouge.

Le bar des premières classes par Alavoine

Si, en plein jour, la lumière pénètre abondamment par les larges portes et baies pratiquées sur trois côtés, le soir, l'éclairage artificiel est diffusé par un plafond à plans courbes, d'une ligne très heureuse.

Le bar, où se marient les tons de l'ébène aux applications de métal, nous montre une suite de panneaux décoratifs, élégantes compositions de H.Redard, exécutée en glace gravée.

Les grands fauteuils sont en cuir rouge, les petits sont garnis de velours. Le hall affecte la forme d'un fer à cheval. De part et d'autre de la piste à danser centrale se trouvent le salon de correspondance et le salon de thé.

Au mur, des lambris de noyer verni. Sur le sol, un tapis caoutchouc à ornements géométriques.

Ces deux ensembles unissent avec un goût très sûr le parti décoratif aux exigences du confort. On admirera l'heureuse réalisation de la maison Waring et Gillow à qui a été réservée la décoration du restaurant des premières classes.

Paul Follot qui a dessiné les maquettes avec son sentiment très profond de la stylistique traditionnelle, a su créer une impression de luxe sans rien négliger des modes de construction modernes.

L'emploi de colonnes lumineuses en verre pressé, de tablettes de glace, le choix des luminaires, et notamment des plafonniers en dalle de verre avec armature en métal chromé ne jure pas avec la richesse des tapis en haute laine d'Aubusson, avec la somptuosité des laques murales aux tons bruns dorés sur lesquelles se découpe la silhouette claire des meubles en sycomore et des tables en teinte corail.

Partout, on le voit, et nos photos rendent raison de la variété des procédés auxquels architectes et décorateurs ont eu recours, on s'est énormément soucié d'adapter l'installation des pièces aux nécessités de la construction et l'on a su en particulier traiter avec un rare bonheur le problème de la couleur et celui de l'éclairage.

De l'avis de tous ceux qui ont visité "L'Atlantique", il représente, non pas comme on l'a écrit assez improprement, un musée flottant mais une affirmation irréfutable de pouvoir de séduction et de la vitalité de notre art moderne.

Personne qui ait regretté les décors de style. Personne qui ne se soit récrié d'admiration devant le prodige de grâce et de beauté authentiques réalisé par une élite d'artistes.

Ainsi, pendant que la science des ingénieurs s'applique à abréger le plus possible de la durée de la traversée, le goût de nos décorateurs, les nuances de charme, de confort, d'intimité partout introduites grâce à eux feront peut être aux passagers privilégiés qui pourront savourer des joies rares trouver le voyage trop court.

Contraste piquant où se vérifie le vieil adage : "ars longa, vita brevis" (la vie est brève, l'art est long).

Georges Rémon

Mobilier et Décoration - 1930

Publié dans . PERSONNALITES DE CHATOU, : GEORGES REMON, CHATOU DANS L'HISTOIRE MARITIME | 21:13 | Commentaires (0) | Lien permanent

09/09/2014

7 SEPTEMBRE 2014, 70 ANS DE LA LIBERATION DE CHATOU

Les 70 ans de la Libération de Chatou représentaient l’anniversaire de la fin de l’Occupation, des déportations, des privations, des massacres, soit tout un symbole que les organisateurs, Monsieur Alain Hamet, président de l’Amicale des Résistants et Fusillés et de l'Union Nationale des Combattants, et Madame Annick Couespel, déléguée aux familles de l’Amicale, ont tenu à rendre présent dans notre ville au terme de démarches persévérantes. Le résultat était au rendez-vous puisque des familles des résistants vinrent de province apporter leur hommage au milieu d'une affluence inaccoutumée cependant qu'un détachement de l'armée de terre avait été dépêché pour accompagner la cérémonie. La représentation nationale était assurée par la présence de Monsieur Jacques Myard, député-maire de Maisons-Laffitte. La fanfare du Vésinet orchestra brillamment la musique, en particulier l'interprétation du "Chant des Partisans". ²

La municipalité elle-même, à travers les conseils municipaux des jeunes et la sensibilisation des parents, s’est ingéniée depuis vingt ans à associer les enfants aux manifestations. Il est en effet difficile de participer à ces dernières sans penser à la relève.

Et le fait est que depuis quelques années un intérêt nouveau est apparu dans la population et les médias pour les faits de guerre qui ont marqué Chatou. Les questions reviennent sans cesse sur l’affaire des 27 Martyrs, les femmes tondues au château de la Pièce d’Eau, les victimes des déportations…

La cérémonie, débutée à l’hôtel de ville, s’est transformée en cortège de la fanfare, de l’armée, des porte-drapeaux et d’une partie de la population et de ses associations jusqu’au château de la Pièce d’Eau, lieu du massacre des résistants de Chatou à la suite d’une dénonciation, puis au cimetière des Landes avant de se reformer pour un retour à pied à l’hôtel de ville où un apéritif attendait les participants.

Discours d'Alain Hamet, président de l'Amicale des 27 Résistants et Fusillés et organisateur de la cérémonie, au château de la Pièce d'Eau sur les lieux du massacre de son grand-père et des résistants de Chatou qu'il conduisait.

Au cimetière de la rue des Landes le 7 septembre 2014

et le 28 août 1944

Cliché Chatou Notre Ville - collection Pierre Arrivetz

Le cortège revenant du cimetière et traversant l'avenue Foch pour se rendre à l'hôtel de ville.

De son côté, l’association a tenté, tout à la fois à travers les articles de ce blog, la pose d’un médaillon sur la maison natale du ministre et chef de cabinet de Clemenceau Georges Mandel en 2008, la réalisation d’un coffret audio « Les Voix de la Guerre 1939-1945 » en partenariat avec les associations du monde combattant en 2011, de donner une audience supplémentaire à des faits encore méconnus de la Seconde Guerre Mondiale.

Elle a également demandé à ses amis, José Sourillan, ancien directeur des archives de RTL et réalisateur du coffret "Les Voix de la Guerre 1939-1945", et la princesse Vera Obolensky, parente de la princesse Vicky Obolensky, émigrée russe membre des Forces Françaises Libres décapitée par les allemands en 1944 (dont une partie de la famille vécut à Chatou dans l'entre-deux-guerres incidemment à quelques mètres de la maison du futur commandant Torset route de Montesson actuelle rue du général Leclerc), de participer à la cérémonie.

De droite à gauche, Alain Hamet, président de l'Amicale des Résistants et Fusillés et de l'Union Nationale des Combattants de Chatou, organisateur de la cérémonie, la princesse Vera Obolensky et José Sourillan, ancien directeur des Archives de RTL, réalisateur de radio et de télévision. Après un cortège sous une chaleur accablante, les bancs des jardins de l'hôtel de ville furent les bienvenus.

Jean-Noel Roset, administrateur de Chatou Notre Ville, membre de l'UNC & du Souvenir Français, Annick Couespel, déléguée aux familles de l'Amicale des 27 Martyrs et sœur du résistant assassiné André Couespel, José Sourillan, ancien directeur des archives de RTL, auteur du coffret "Les Voix de la Guerre 1939-1945", Pierre Arrivetz, président de l'association, conseiller municipal, Valentin Afanassiev, peintre, descendant d'un ancien conseiller aux affaires européennes de Nicolas II, et son épouse, la princesse Vera Obolensky, parente de la princesse Vicky Obolensky, membre des Forces Françaises Libres, assassinée par les allemands en 1944.

Dans le petit salon de l'hôtel de ville avec Dominique Moreau , passionné d'histoire venu du Vésinet et à sa droite, Lucien Ruchet, trésorier de l'Amicale des 27 Martyrs.

En effet, si les morts ne parlent pas, la France est aujourd’hui libre parce que nombre de soldats de l’ombre, hommes et femmes de tous les âges, de toutes les couleurs, de tous les couches sociales, ont porté les armes dans l’espoir de vaincre la barbarie pour un monde meilleur.

Ainsi, l’hommage rendu à Chatou avançait avec lui l’esprit du devoir et d’une reconnaissance unanime envers ceux qui sont morts pour sa libération. A notre tour de remercier tous ceux qui ont bien voulu s’y associer.

Voir le reportage d'Yvelines Première

sur la manifestation, appuyez sur le lien ci-dessous :

http://www.yvelines1.com/les-plus-societe/reportage-lhomm...

LE GENERAL DE GAULLE LE 26 AOUT 1944

SOUS L'ARC DE TRIOMPHE

ENTOURE DES CHEFS RESISTANTS.

"Eh bien ! nous y voilà. c'est maintenant le moment d'être ce que nous voulons être et de montrer ce que nous sommes. Il s'agit d'empoigner la corde et de remonter la pente à la force de nos poignets."

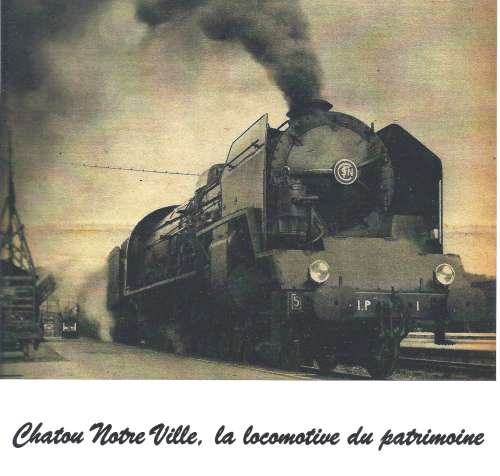

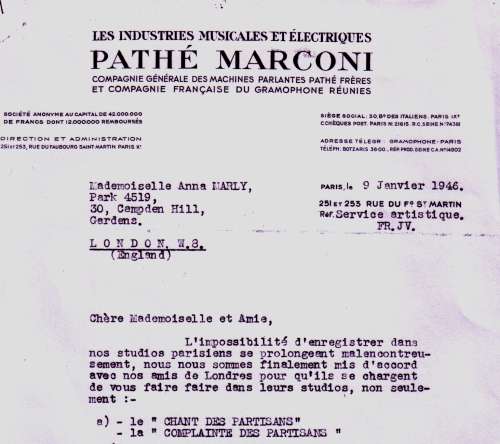

² Les usines Pathé-Marconi (notre cliché du cimetière des Landes le 28 août 1944) pressèrent divers disques du "Chant des Partisans" (en 78 tours Garde Républicaine, Germaine Sablon, Gilbert Moryn chez Columbia et Pathé). Mais au lendemain de la guerre, la firme s'adressa à son auteur, Anna Marly (émigrée de l'aristocratie russe née le 30 octobre 1917 à Pétrograd et morte le 15 février 2006 à Palmer en Alaska), pour l'enregistrer selon l'extrait de la lettre ci-jointe aimablement communiquée par Monsieur José Sourillan

05/09/2014

25 AOUT 2014 : 70 ANS DES 27 MARTYRS DE CHATOU

Le 25 août 2014, une cérémonie d'abord privée et familiale a été organisée. On la doit à l'énergique déploiement de l'Amicale des 27 Résistants et FFI qui a pu réunir sept familles sur celles des 27 résistants assassinés sur dénonciation au château de la Pièce d'Eau.

Monsieur Alain Hamet, président de l'Amicale et petit-fils du commandant Torset qui dirigeait le cortège, s'est rendu sur la stèle de Raymond Acquart, rue Marcellin Berthelot, où celui-ci avait été tué le 23 août 1944 et où une gerbe a été déposée par les enfants des familles présentes.

Le cortège s'est ensuite rendu avenue des 27 Martyrs où la stèle du commandant Bonet-Lacotte, chef de la résistance de la Région, a été fleurie. Nous avons eu la permission de prendre cette photo des familles présentes des résistants, photo, qui, nous l'espérons, restera comme un témoignage pour l'histoire.

La délégation a continué son chemin vers l'entrée du château de la Pièce d'Eau, lieu du massacre. Monsieur Lucien Ruchet, porte-drapeau et administrateur de l'Amicale, a rendu les honneurs.

Puis la délégation a repris la route jusqu'au cimetière rue des Landes où les enfants des familles se sont inclinés devant le monument des 27 Martyrs.

Une allocution a été prononcée au retour dans les jardins de l'Hôtel de Ville en présence de Monsieur Christian Faur, délégué aux Anciens Combattants et avec la lecture d'un poème de Madame Annick Couespel, descendante de l'un des fusillés. On aperçoit sur le deuxième cliché ci-dessous le monument des 27 Résistants qui avait été réalisé en 1947 par Madame Cotelle-Clère, artiste sculpteur de Chatou qui vécut 63 avenue Foch puis devint notamment présidente du Salon de l'Ecole Française.

Enfin, la cérémonie s'est achevée par le départ en car et le dépôt d'une gerbe sous l'Arc de Triomphe sous la conduite d'un officier de l'Armée de l'Air.

Ainsi le sacrifice des 27 Résistants de Chatou, le second massacre en Ile-de-France à la Libération devant lequel la France s'indigna, n'est-il pas oublié.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014, les cérémonies officielles des 70 ans de la Libération de Chatou se dérouleront comme suit :

- messe à 9h30 à l'église Notre-Dame

- commémoration dans le jardin de l'hôtel de ville à 10h30

- cérémonie au cimetière des Landes à 11h15

- réception à l'hôtel de ville à 12h30

L'association annonce la venue de la princesse Vera Obolensky, dont l'un des membres de la famille fut assassiné pour avoir été membre de la Résistance * et de Monsieur José Sourillan, ancien directeur des archives de RTL qui fut à l'origine de l'enregistrement de l'affaire des 27 en 2011 dans le cadre du coffret "Les Voix de la Guerre 1939-1945".

* Vera Obolensky a été décapitée par les allemands en 1944 alors qu'elle faisait partie des Forces Françaises Libres. Son époux, le prince Obolensky, lui aussi résistant, a été déporté et torturé par les allemands mais il a survécu et est devenu jusqu'à sa mort en 1979 archiprêtre de la cathédrale orthodoxe de Paris Saint-Jean Nevsky. Selon nos recherches sur le registre du recensement, une partie de la famille Obolensky a vécu pendant l'entre-deux-guerres à Chatou route de Montesson, à quelques mètres de la maison du commandant Torset. Quelques familles de l'émigration russe après la Révolution d'octobre 1917 vécurent en effet à Chatou.

Publié dans :: LES 27 FUSILLES DE CHATOU, CHATOU ET LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE | 10:56 | Commentaires (0) | Lien permanent

21/08/2014

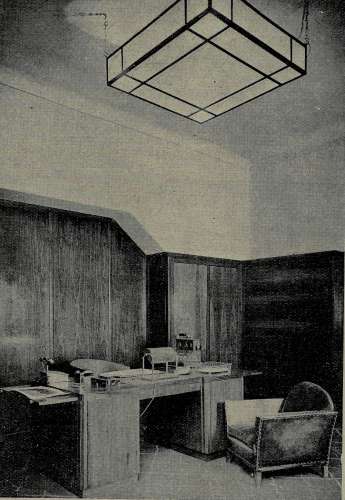

LE CABINET DE TRAVAIL ET LE BUREAU PAR GEORGES REMON

Bureau d'un administrateur - maison DIM, meubles en palissandre, frise de couleur crème, fauteuil en cuir rouge

Le catovien Georges Rémon (1889-1963) est l'homme le plus prolixe de ce blog. Décorateur du début du siècle à la deuxième guerre mondiale, il anima la rubrique des Arts Décoratifs, soit par ses entreprises notamment sur les grands paquebots, soit par ses nombreux articles sur la production et la création dans les arts décoratifs.

Le temps s'y prêtait merveilleusement puisque quelques années après la victoire de 1918, la France s'offrit le prestige de l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris de 1925, marquant par là-même qu'une victoire militaire dans un pays exsangue pouvait précéder sa formidable renaissance, et même sa révolution, dans les arts.

Nous nous permettons ainsi d'évoquer un article de sa main édité dans la revue "L'Art Vivant" du 1er juin 1925 consacré au cabinet de travail qui nous a paru très évocateur de son époque:

"L’homme d’affaires est un homme pressé. C’est surtout un homme précis. Son cabinet de travail et de réception doit donner une impression d’ordre, de méthode, de netteté.

Il serait trop aisé de décrire tour à tour, afin de les mieux opposer, un bureau d’homme d’affaires du bon vieux temps, comme un Balzac, ou un Dickens se seraient plu à en détailler le troublant fouillis et celui qui convient à un administrateur imbu des sobres pratiques à l’américaine.

Point de dossiers et de liasses en désordre, de paperasse à la traîne, point de ces lamentables cartons verts que nos administrations publiques seront bientôt seules à vouloir tolérer.

Dans une pièce où l’air et la lumière circulent librement, les meubles devront être nets, et les moins heureux ne seront sans doute pas ces classeurs ingénieusement disposés et répartis, en chêne transparent vernis, ou encore ces bureaux admirablement agencés , répondant de façon parfaite à leur destination même, et dont la conception suit, peut-on dire, des données d’une rigueur toute scientifique.

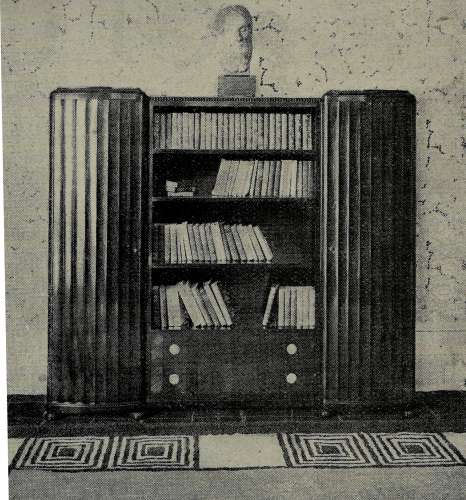

Bibliothèque maison DIM en acajou satiné ciré

Mais parce que les solutions à adopter sont des plus rigoureuses, la recherche en devait déduire et tenter nos décorateurs amis de la simplicité et que n’effraie pas l’apparent paradoxe de communiquer à une idée empreinte d’une sécheresse toute géométrique, par d’adroits et quasi insensibles correctifs, ce charme tout particulier qui s’attache à tout ce qui satisfait pleinement la raison.

Nous signalions naguère le cabinet de l’administrateur des ateliers DIM comme réalisant d’une manière ensemble ingénieuse et confortable le problème de l’installation de bureau moderne.

Meuble secrétaire en ébène macassar verni, filet d'ivoire - maison DIM

En voici maintenant un autre, que nous estimons également très réussi, œuvre de Francis Jourdain. C’est le bureau d’un directeur, réduit à sa plus simple expression et dont l’agrément certain vient, à coup sûr, de quantités de petits détails observés avec une jalouse et méticuleuse attention. Ce sont les bureaux de de forme carrée reposant sur des pieds de boule qui en atténuent la rigidité ; c’est le dessin des sièges, fauteuils et chaises, qui, en dépit de l’inscription murale invitant le visiteur à être bref, n’entendent pas commettre cette impolitesse d’être inconfortables ; c’est encore la présence d’un tapis dont la tonalité discrète réchauffe cependant l’aspect plutôt frigide des parois nues. Et j’aime aussi la forme choisie pour le plafonnier et l’abat-jour de la lampe de bureau. Cet ensemble constitue une heureuse synthèse. Nous en proposerons d’autres exemples dont nous aimons le parti de simplification ordonnée avec goût.

Dans une lettre adressée à la Grande Mademoiselle, Madame de Motteville, contemporaine des Précieuses, écrivait : « je voudrais que dans toutes les petites maisons il y eut des chambres lambrissées de bois tout uni et dont le seul ornement serait la netteté, et que chacun de nous eût un cabinet qui, selon vos ordres, belle Amelinte, fût rempli de livres ».

Ce n’est pas de la bibliothèque féminine que nous voulons parler mais du bureau que les femmes de jour conçoivent comme un meuble élégant, laissant au Grand Siècle le goût de la pédanterie chez les femmes.

Nos décorateurs ne sont plus à chercher des bureaux et de secrétaires, aimables de lignes et de couleurs, qui prendront place dans le petit salon ou le boudoir de Madame, sans toutefois revêtir un caractère frivole.

Tel celui de Marcel Charpentier, prévu pour un coin de boudoir, pièce finement dessinée, laquée noir avec panneaux en aventurine or.

Bureau des ateliers Marcel Charpentier - meubles en loupe d'orme et noyer ciré, fauteuil en cuir

Tel encore le bureau en amaranthe et bois noir, avec marqueterie, de Maurice Dufrene.

Et tel surtout le secrétaire édité par DIM, meuble précieux en ébène macassar verni, avec filets d’ivoire.

Ces meubles attestent que si nos décorateurs savent, s’il le faut, s’astreindre à respecter la rigueur géométrique d’un ensemble, ils n’en ont pas moins, quand il s’agit de décorer de la demeure féminine le souci de montrer tels qu’ils sont, épris d’élégance et de distinction.

Georges Rémon

"L'Art Vivant" - 1er juin 1925

Publié dans # PATRIMOINE MENACE, : GEORGES REMON, CHATOU DANS LES ARTS DECORATIFS, CHATOU ET L'ENTRE-DEUX-GUERRES | 21:43 | Commentaires (0) | Lien permanent

09/08/2014

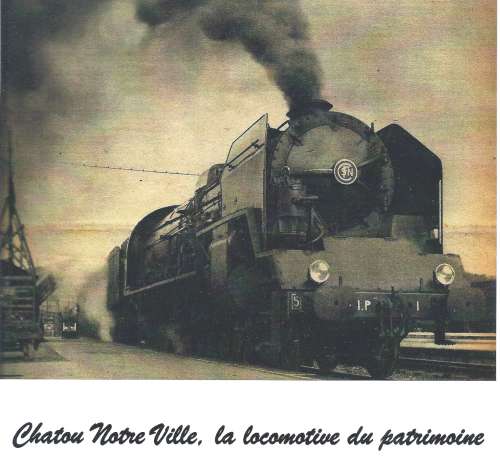

A CROISSY, LE CINEMA AVAIT UN TICKET

A Croissy , un rendez-vous culturel à grand succès (plus de mille visiteurs) s’est tenu du 25 juin au 6 juillet 2014 dans les pièces du château Chanorier , château au sujet duquel on ne se lassera pas de rappeler que sa conservation et sa rénovation ont donné un nouvel élan culturel à la ville, cette dernière étant aujourd’hui débordée par les manifestations des entreprises bénévoles.

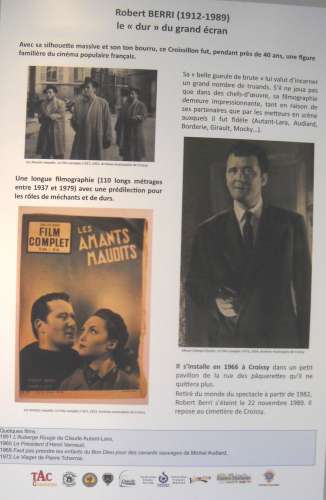

En l’occurrence, il s’agissait d’une exposition sur le cinéma d’hier et d’aujourd’hui, mettant particulièrement en valeur l’entreprise des frères Pathé (qui rayonna à Chatou pendant près d’un siècle pour l’industrie phonographique ) ainsi qu’un acteur ayant vécu à Croissy, Robert Berri, habitant de la rue des Pâquerettes de 1964 à sa mort, spécialisé dans les rôles de "dur" du cinéma d’après-guerre.

L’œuvre appartient à la Mémoire de Croissy et à son administratrice de talent, Madame Catherine Ladauge, qui a entrepris toutes les démarches pour aboutir.

Madame Catherine Ladauge, organisatrice de l'exposition, posant devant une affiche mémorable : l'un des films de Charlie Chaplin réalisé par Pathé, premier empire mondial du cinéma jusqu'en 1918, qui avait promu l'acteur.

Non seulement une exposition documentaire très vaste alimentée par des collections privées a été réalisée mais encore le montage et la diffusion de films à la manière des films muets ou actuels ainsi que des dessins animés ont été conçus avec la participation des enseignants et des enfants des écoles de la ville.

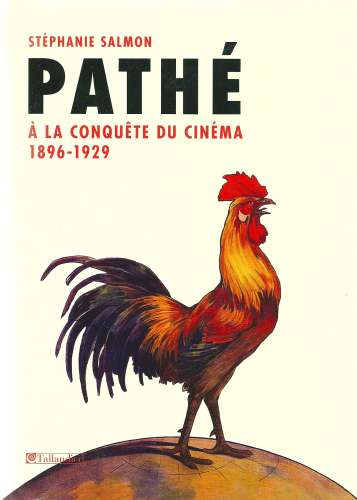

Parmi les bienfaiteurs de l’exposition, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé dont le service documentaire a décuplé sous l’habile direction de Madame Stéphanie Salmon, les collections Claude Baratin et François Binetruy, la ville de Chevry-Cossigny (où Charles Pathé posséda un château), le Cinéma s’Expose , La Marmite espace Chanorier, TAC Chanorier , wikipedia commons.

On ne nous enlèvera pas un pincement de cœur à la pensée de ce que fut Pathé et de ce qu’aurait pu être Pathé pour Chatou avec une politique moins fixée dans la table rase du patrimoine industriel.

Rappelons également que notre association a demandé un circuit historique à thèmes pour Chatou depuis plusieurs années, le cinéma ayant été sa première proposition détaillée.

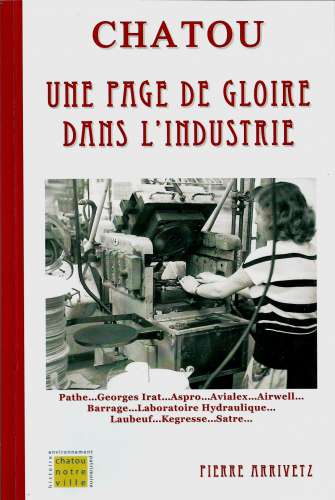

Deux ouvrages ci-dessous ont rapporté à partir des archives l’aventure si complexe et souvent difficile des frères Pathé à qui l’universalité est heureusement acquise. Notons qu’en russe, le phonographe est appelé « pathéphone ».

Sur le cinéma :

éditions Taillandier

Sur le phonographe :

éditions Chatou Notre Ville

On peut dire aujourd’hui que la ville de Croissy-sur-Seine a su reconnaître la valeur de son patrimoine et lui donner une vie nouvelle en laissant une liberté aux associations pour l’organisation de manifestations. De son côté, la Mémoire de Croissy a marqué son intérêt pour la diffusion du patrimoine artistique en direction de toutes les générations. Bravo aux organisateurs de l’exposition pour leur labeur et leur dynamisme.

Publié dans - ASSOCIATIONS AMIES | 17:07 | Commentaires (0) | Lien permanent

16/07/2014

BELANGER (1744-1818), L'ARCHITECTE DE L'ELEGANCE

En prenant l’avenue Foch, vous croiserez au bas du boulevard de la République deux pavillons d'entrée donnant sur le château de la Faisanderie, demeure du Second Empire érigée à la place d’un pavillon de chasse construit par François-Joseph Belanger, architecte des Menus-Plaisirs de la cour de Louis XVI.

Né le 12 avril 1744 à Paris, Belanger fut l’auteur de jardins et pavillons très élégants qui firent sa fortune, notamment le parc de Bagatelle qu’il réalisa pour le comte d’Artois dont il était devenu le Premier architecte en 1777. Il fut également l’architecte de Beaumarchais qui lui fit faire son jardin. Quelques aquarelles de sa main en ont conservé témoignage.

Aquarelles de Belanger représentant le jardin qu'il avait dessiné pour Beaumarchais porte Saint-Antoine - aquarelles vers 1789 - source : Bibliothèque Nationale de France - Gallica.Fr

Emprisonné sous la Révolution, Belanger évita l’exécution grâce à la chute de Robespierre. Libre et réhabilité, il devint commissaire de la commune et put rencontrer en 1795 le fils de Louis XVI à la Prison du Temple. Sur sa permission, il exécuta le portrait de l’enfant. Il donna ainsi sans le savoir la dernière image du malheureux dauphin qui devait mourir quelques jours plus tard. Belanger fit alors réaliser son buste par le sculpteur Beaumont.

Sous l’Empire, Belanger réalisa une coupole en cuivre pour la Halle aux Blés en 1811, afin de protéger le bâtiment de l’incendie.

En 1814, âgé de 70 ans, François-Joseph Bélanger accueillit avec joie le retour des Bourbons pour la rentrée desquels il exécuta en treize jours une statue équestre en plâtre d’Henri IV sur le Pont-Neuf destinée à remplacer la précédente, détruite sous la Révolution. Le comte d’Artois (futur Charles X), qui n’avait rien oublié après vingt-cinq ans d’exil, le nomma intendant de ses bâtiments et le fit chevalier de la Légion d’Honneur. Belanger eut peut-être le sentiment d’une injustice réparée. Ses œuvres firent également merveille en Angleterre mais à la suite de destructions, seuls quelques très beaux plans en attestent encore. François-Joseph Belanger s’éteignit le 1er mai 1818.

En France, le château de Maisons-Laffitte, le parc de Bagatelle et les deux pavillons d'entrée du château de la Faisanderie à Chatou portent sa signature. C’est en 1783 qu’il en donna les plans au comte d’Artois, alors propriétaire des garennes du Vésinet qui s’étendaient jusqu’au Pecq.

Les pavillons de Belanger avenue de Saint-Germain dans leur état originel avant 1914 - collection de l'auteur

Les pavillons ont été sérieusement abîmés au XXème siècle. Celui qui abrita longtemps un restaurant fut défiguré dès les années vingt cependant que son pendant a fait l’objet de travaux masquant à jamais son décor de briques. Relevant les vestiges du patrimoine du XVIIIème siècle dans ses ouvrages sur Chatou, Monsieur Jacques Catinat, maire de la ville de 1971 à 1979, s’enquit d’obtenir leur inscription à l’Inventaire des Monuments Historiques. La décision de l’Etat intervînt en 1977. Leur démolition a été évitée jusqu’ici mais reverra-t-on jamais le dessin de Belanger réapparaître sous le voile des dénaturations successives ?

Les pavillons de Belanger avenue Foch, après 1920. Le pavillon de droite a été défiguré et les deux pavillons ont perdu leurs oeils de bœuf en toiture - collection de l'auteur

Publié dans # PATRIMOINE PROTEGE, CHATOU SOUS L'ANCIEN REGIME, L'AMENAGEMENT DE CHATOU | 13:51 | Commentaires (0) | Lien permanent

15/07/2014

L'USINE NOUVELLE VUE DES ARTS DECORATIFS, PAR GEORGES REMON

L'usine des parfums Phebel à Puteaux (1930) - Le quai de débarquement

L’usine de l’entre-deux-guerres a subi des transformations qui l’ont éloignée des monuments du XIXème siècle. Le dernier grand style qui leur aura été imprimé est celui des Arts Décoratifs dont le catovien Georges Rémon (1889-1963) a donné un exemple intéressant dans un article consacré à la nouvelle usine des parfums Phebel à Puteaux (1930).

L'usine des parfums Phebel à Puteaux (1930) - Vue de la salle des lotions

« J’imagine aisément la satisfaction avec laquelle un esprit clair, méthodique et décidé tel que le jeune et excellent architecte R. Nicolas a dû entreprendre l’étude du programme qui lui fut soumis pour la fabrique de produits de beauté Phebel Puteaux : l’édification d’un bâtiment contenant des locaux usiniers mais conservant cependant dans sa presque totalité l’apparence et l’allure d’une maison d’habitation.

Préoccupation qui venait fort opportunément tempérer sans toutefois l’adultérer, la distinction essentielle de cet ensemble et y introduire une nuance plus agréable, l’usine étant également appelée à recevoir une clientèle pour qui un aimable accueil doit être ménagé.

L'usine des parfums Phebel à Puteaux (1930) - Vue générale

On trouvera une autre terrasse au-dessus des balcons de réception (illustration ci-dessous). Ceux-ci occupent le bâtiment semi-circulaire qui fait pendant à la direction et qui prend jour par une longue baie vitré.

Le seul examen des reproductions dont s’accompagne notre article montre avec quelle liberté l’architecte a su capter et distribuer la lumière au moyen d’ouvertures construites soit en hauteur soit longitudinalement tout en conservant dans cet organisme bien articulé, le sentiment des justes proportions et du rythme indispensables.

L'usine des parfums Phebel à Puteaux (1930)

Vue d'ensemble de la cour et jardins

Le souci de l’exacte mise en place de chacune des parties, l’obligation de satisfaire aux vœux déjà signalés : urgence d’un contrôle, nécessité d’effectuer une liaison rapide entre les divers services, laboratoires, locaux de fabrication de manutention, étuves, etc, le désir de conserver à l’ensemble une atmosphère de confortable habitabilité, tout cela s’équilibre en un tout harmonieux, logiquement conçu et réalisé avec une louable et magnifique aisance et un bonheur singulier. »

Georges Rémon – Mobilier et Décoration - 1930

Publié dans . PERSONNALITES DE CHATOU, : GEORGES REMON, CHATOU SOUS LA IIIEME REPUBLIQUE | 14:26 | Commentaires (0) | Lien permanent

09/07/2014

70 ANS DE L'ASSASSINAT DE GEORGES MANDEL

Le 7 juillet 2014, l'association a déposé une gerbe au cimetière de Passy sur la tombe du ministre Georges Mandel, abattu par la Milice 70 ans plus tôt, né à Chatou le 5 juin 1885.

Cliché de Georges Mandel publié en 1939 mais datant probablement du début des années trente.

Discours prononcé par Pierre Arrivetz, président de l'association

"Georges Mandel est né à Chatou à l’actuel 10 avenue du général Sarrail le 5 juin 1885. Cet homme au profil atypique devint le chef de cabinet de Georges Clemenceau lors de son ministère de 1917 à 1920 qui mena la France vers la victoire.

Député indépendant de 1919 à 1924 puis de 1928 à 1940, Georges Mandel fit de l’efficacité une idée au pouvoir dans un régime marqué par la démission, une efficacité traduite dans son action au ministère des PTT de 1934 à 1936, puis au ministère des Colonies de 1938 à 1940, enfin dans les quelques jours de son passage au ministère de l’Intérieur en juin 1940.

Emprisonné par le régime de Vichy, il fut abattu par la Milice sur complicité allemande le 7 juillet 1944, un mois après le Débarquement sur les plages de Normandie.

Pourquoi lui rendre hommage lors de ce 70 ème anniversaire de la Libération de la France ? parce que Georges Mandel convainquit le 13 juin 1940 le général de Gaulle de poursuivre la lutte, qu’il mourut pour son patriotisme en refusant à deux reprises l’évasion vers l’Angleterre en 1940 et demanda sans cesse à poursuivre le combat de la France dans les Colonies.

Il avait en effet commencé à les réarmer, y avait nommé plusieurs gouverneurs d’opinion résistante qui rejoignirent la France Libre malgré la pression contraire des évènements : Felix Eboué au Tchad, le général Catroux en Indochine, Louis Bonvin aux Indes Françaises.

En Afrique du Nord, le général Noguès, résident général nommé sous le Front Populaire et maintenu par Georges Mandel , télégraphia le 17 juin 1940 au gouvernement Pétain vouloir continuer la lutte aux côtés de la Marine française, alors la 4ème du monde, gageant pour certains des succès en Méditerranée notamment contre l’Italie ainsi que d’importantes difficultés pour l’Allemagne de prendre le contrôle de cette zone face à la coalition navale et aérienne franco-britannique et ce, alors que 700 avions neufs lui avaient été livrés de la métropole. La trahison de l’amiral Darlan, chef de la Marine française, se chargea de briser cette opportunité.

Mais les faits donnèrent raison au ministre Mandel : les premiers pas de la Libération et la renaissance militaire de la France se firent dans les Colonies, l’Afrique du Nord le 8 novembre 1942 où se déroula le premier débarquement américain et où s’organisa le 1er août 1943 par la fusion des Forces Françaises Libres et de l’armée coloniale une armée française de 350.000 hommes qui bientôt libéra le sol de la Corse, de la Provence et de l’Italie.

Peu d’hommes politiques de la IIIème République ont payé de leur sang la tragédie de la Seconde Guerre Mondiale. L’ancien chef de cabinet de Clemenceau et ministre Georges Mandel, ennemi clairvoyant et redoutable du nazisme que Churchill réclamait à ses côtés, fut pourtant de ceux-là.

Sa petite patrie d’adoption, Chatou, est fière de lui rendre aujourd’hui l’hommage de la résistance et de la libération de la France."