02/10/2012

RECORD BATTU

Chers internautes,

Nous vous informions que l'an dernier, notre blog associatif avait pris une ampleur nouvelle au milieu de sites institutionnels subventionnés, atteignant 48.000 visites pour l'exercice 2011. Il apparaît aujourd'hui qu'au 1er octobre 2012, le nombre de visites a atteint le chiffre de 50.024, ce qui laisse présager un résultat très encourageant au 31 décembre 2012.

Afin de nous permettre de continuer notre activité, nous vous encourageons vivement à adhérer à l'association, aucune de nos manifestations, publications et recherches ne vivant du denier public.

Merci de votre soutien. Bonne lecture !

Le conseil d'administration

| 13:30 | Commentaires (0) | Lien permanent

12/09/2012

LES DEBUTS DE L'URBANISATION DE L'AVENUE D'EPREMESNIL

L’avenue d’Eprémesnil créée vers 1848 le fut sur les instances du baron d’Eprémesnil, éphémère maire de Croissy disparu en 1853, propriétaire à Chatou du terrain dit les « Pavillons » sur les bords de Seine. Les études de Monsieur Pierre Lefébure, président puis président d'honneur de la Mémoire de Croissy, ont mis en lumière la situation de ce grand propriétaire : conseiller municipal de Croissy depuis 1843, Jacques Charles Georges d'Eprémesnil en fut maire pendant 4 mois en 1848 puis en devint à nouveau conseiller municipal de 1848 à 1853. Chef de bataillon d'infanterie, il possédait le château de Croissy.

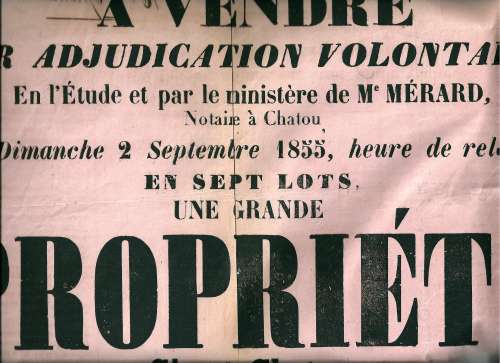

Ses successeurs achevèrent par adjudication le 2 septembre 1855 en l’étude de maître Mérard le projet de lotissement entamé quelques années plus tôt par le baron sur une partie du terrain lui faisant face en bordure du fleuve.

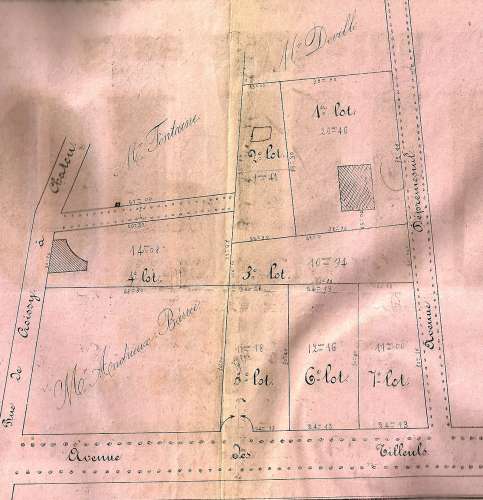

Cette seconde phase de morcèlement se fit à partir de la mise en adjudication "d'une grande propriété située entre l’avenue d’Eprémesnil et l’avenue des Tilleuls* en 7 lots" dont le 1er lot comprenait une villa « élevée sur de grandes caves », composée « d’un rez-de-chaussée composé d’un grand vestibule dans lequel est l’escalier, salon, salle à manger et salle de billard, tout parqueté, cuisine et office , d’une premier étage composé de 5 chambres et trois cabinets parquetés et d’un second étage composé d’une grande chambre et de deux chambres de domestiques. Le tout couvert en ardoises. Jardin entourant ladite maison, planté de tilleuls et autres arbres, dans lequel est un puits. Le tout contenant 20 ares 46 centiares, tenant d’un côté l’avenue d’Eprémesnil, d’autre côté le deuxième lot, d’un bout Monsieur Déville et d’autre bout le troisième lot. » Ce lot était de loin le plus onéreux, étant mis à prix 42.500 francs.

Documents relatifs à la mise en adjudication du 2 septembre 1855 remis à l'auteur par Madame Denise Vernay, administrateur de la Mémoire de Croissy

Un second lot était construit, le lot n°4 situé dans la "rue de Croissy à Chatou" (depuis 1918 rue du Général Colin). Mis à prix pour 9.200 francs, il était décrit de la manière suivante : « une petite maison (…) consistant en un rez-de-chaussée, composé de quatre pièces, dont deux à cheminée, une cuisine, un petit cellier, un escalier, grand grenier sur le tout, couvert en tuiles. Jardin planté d’arbres derrière ladite maison. Le tout contenant 14 ares 8 centiares, tenant d’un côté Monsieur Andrieux-Barrié, d’autre côté une avenue, d’un bout la rue de Croissy, et d’autre bout les deuxième et troisième lots. »

Les autres lots étaient des terrains nus, mis à prix dans une fourchette variant de 3.900 francs à 4.900 francs.

Il convient de noter qu'à deux reprises ce sont des croissillons qui apportèrent à notre commune un aménagement décisif pour ses bords de Seine : le seigneur Gougenot de Croissy (1721-1751) qui prit l'initiative de la réalisation de l'avenue des Tilleuls prolongée à Chatou et le baron d'Epremesnil qui édifia dans notre commune le premier lotissement de villégiature depuis l'arrivée du chemin de fer en 1838. L'avenue d'Eprémesnil fut une vitrine des villas de villégiature à Chatou jusqu'à ce que celles-ci fussent détruites dans les années soixante à quatre exceptions prés.

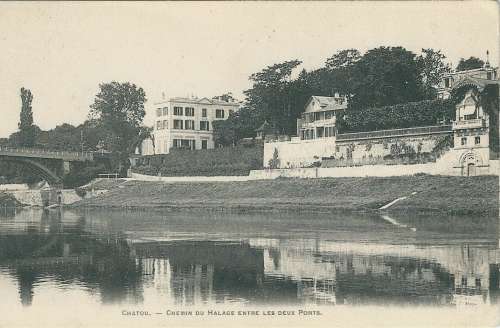

Villas de l'avenue d'Epremesnil en 1900, un balcon de la villégiature donnant sur un chemin de halage, aujourd'hui le quai Jean Mermoz (baptisé par délibération du conseil municipal du 28 février 1937 sur proposition du maire Jules Ramas). Le 7 novembre 1847, la municipalité du notaire Délivré avait baptisé ce chemin Quai des Papillons.

* l’avenue des Tilleuls était alors dénommée comme telle dans la partie que nous connaissons correspondant à l’avenue Larcher baptisée depuis 1882. Cette portion de l'avenue des Tilleuls fut également appelée avenue de la Rivière de 1867 à 1882.

Publié dans CHATOU ET LA SEINE, L'AMENAGEMENT DE CHATOU | 20:45 | Commentaires (0) | Lien permanent

19/08/2012

VOS TEMOIGNAGES NOUS INTERESSENT

A la suite du coffret audio "LES VOIX DE LA GUERRE 1939-1945", l'Association, grâce à José Sourillan, grand collectionneur de voix parlées, ancien directeur du service documentation de RTL et réalisateur de disques et documentaires, ainsi qu'aux mises en oeuvre techniques de la famille Muller, est en mesure de préparer de nouveaux projets de coffrets audio historiques mariant les grandes voix historiques et les témoignages d'habitants de Chatou et des environs. Deux projets sont en cours :

- "LES VOIX DE L'APRES-GUERRE 1945-1957" touchant à tous les évènements de l'époque

- "LES VOIX DE LA GUERRE 1914-1918", comportant voix des personnalités historiques et lectures de lettres de soldats au front

Nous faisons donc appel à vos témoignages pour venir compléter cet embryon d'encyclopédie sonore sur l'histoire.

Par ailleurs, nous préparons un livre sur Maurice Berteaux, ministre de la Guerre, député et maire emblématique de Chatou de 1891 à 1911.

L'histoire du XXème siècle conservée par les témoignages audio offre un moyen pédagogique, moins académique que l'image, complémentaire et intéressant pour la transmission de notre histoire aux générations futures. Notre association, qui a mis en exergue le patrimoine industriel de Chatou et notamment son épopée d'un siècle dans l'industrie phonographique, ne pouvait que saisir l'opportunité qui lui était offerte dans ce domaine.

Merci de votre soutien et de votre confiance.

Très bon été !

*******

Nous informons nos internautes que l'association Chatou Notre Ville sera présente au

FORUM

DES ASSOCIATIONS DE CHATOU

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012

stade Corbin rue Auguste Renoir

*****

L'association s'est dotée d'un générique

"Hilltop Holiday"

par le Cosmopolitan Orchestra (1960)

tiré de

Image de couverture : Whitley Bay - 1939 - par Franck Newbold (1887-1951)

Collection "L'age d'or de la musique légère" - tapez rubrique ambiance puis marque GUILD

Site de vente d'ILD - La mémoire du disque

(demande SACEM en cours d'instruction)

à écouter en installant votre lecteur windows media player qui fera apparaître la commande ci-dessous

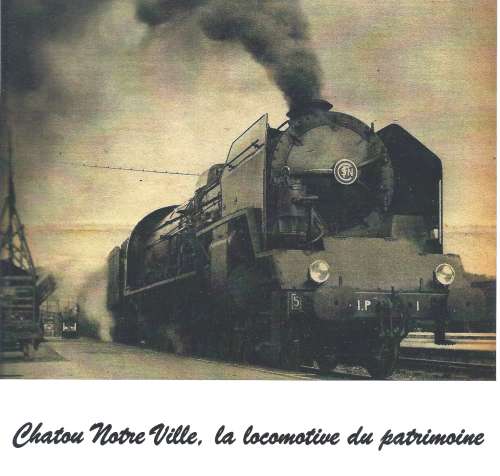

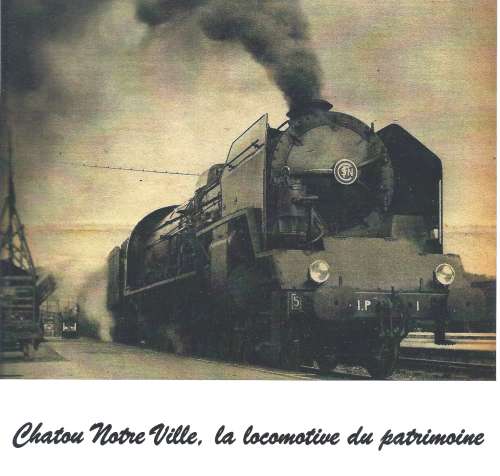

Locomotive SNCF 241 P compound fabriquée aux usines Schneider du Creusot de 1948 à 1952, emblème de l'association

| 15:40 | Commentaires (0) | Lien permanent

LE FANTOME BAT DE L'AILE

En 1926, Le Petit Journal, quotidien tiré à quelques centaines de milliers d'exemplaires, expose dans son édition du 7 octobre en première page les nouvelles préoccupantes de Chatou d'une part, et le reste des affaires de France et d'Allemagne d'autre part. Il nous appartenait évidemment de vous livrer les termes de l'actualité brûlante de Chatou.

"La Villa des Ifs est-elle hantée ?

La petite ville de Chatou est en émoi, la petite ville de Chatou est divisée en deux clans : celui qui croit que la villa des Ifs est hantée et celui qui croit qu'elle ne l'est pas.

Il y a quelques trois semaines, des promeneurs, à la tombée de la nuit, suivaient un chemin qui, en longeant la Seine, mène à Carrières, lorsqu'ils entendirent des bruits étranges, des manières de souffles puissants évoquant celui que produit un pneu que l'on dégonfle.

Ils essayèrent de localiser les bruits mais ceux-ci s'éloignaient ou se rapprochaient. Néanmoins, tous paraissaient provenir du jardin ou des murs de la villa des Ifs.

Les promeneurs, de retour dans la ville, parlèrent des bruits mystérieux qu'ils avaient perçus. Le lendemain, la localité parlait d'esprits et de maison hantée soit en plaisantant, soit avec une pointe d'inquiétude ou de curiosité.

Et depuis lors, chaque soir, des habitants se postent sous les murs de la villa et attendent patiemment les manifestations mystèrieuses. Elles se produisent, d'ailleurs, avec régularité. Mais les auditeurs ne sont pas d'accord sur les sons entendus.

L'un entend "Chûû", un autre "Houhou", un troisième "Hôhô". Et si quelqu'un s'avise d'affirmer : "vous me faites rire avec vos esprits ! nous entendons le hululement d'un chat huant !" il ne convainc pas les autres.

Monsieur Gosselin, commissaire de police de Chatou, est fort ennuyé : "il a suffi, nous dit-il, que quelques promeneurs craintifs entendent le cri de quelque oiseau de nuit pour que toute la ville s'émeuve.

Je dois dire que les partisans des esprits sont assez rares et ques presque tout le monde est convaincu que les sons perçus ne sont autres que les cris de hiboux, choutettes ou hulottes."

Madame Desforges, propriétaire de la villa des Ifs, est tout simplement navrée : "mais c'est une histoire invraisemblable, nous a -t-elle dit. Les bruits sont tout simplement les cris ou les battements d'ailes d'un grand duc.

Grand duc énorme d'ailleurs et que j'aperçois presque chaque soir perché dans les arbres du jardin ou se profilant sur les toits. Je puis même vous affirmer que ce grand duc a une grande duchesse car dans mon grenier, nous avons découvert une jeune nichée."

Enfin Monsieur Boulanger, le jardinier, assez peu content, nous a confié : "c'est inouï, les gens sont crédules ! c'est un défilé devant la villa tous les soirs. Hier, j'ai fait fuir des jeunes gens munis de révolver - pour tuer les fantômes hurleurs sans doute - avec de grands seaux d'eau."

N.B : la villa des Ifs était située 4 avenue Gambetta selon l'annuaire de Chatou de 1928

Publié dans CHATOU ET LA SEINE | 12:25 | Commentaires (0) | Lien permanent

15/08/2012

LE FILM "HORIZONS SANS FIN"

La Première Guerre Mondiale, dans sa tragédie, occupa les femmes et les libéra du couvre-feu napoléonien. Au lendemain de l'Armistice, nombreuses furent celles qui s'engagèrent dans tous les sports, en particulier les plus périlleux, les sports mécaniques. Dans l'aviation, Adrienne Bolland, Maryse Hilsz, Maryse Bastié, tinrent le haut du pavé.

Vint Hélène Boucher. Vendeuse dans un magasin de chapeaux des Champs-Elysées, elle y rencontra le pilote René Gaudin, titulaire du record de vitesse mondial. Ce dernier l'engagea à venir s'entraîner à l'aérodrome de Guyancourt. Un nouveau chapitre de l'aviation s'ouvrit.

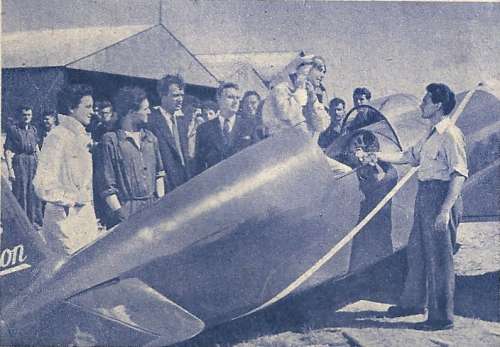

L'histoire vraie d'Hélène Boucher (1908-1934), pilote à 23 ans, a été relayée par un film de Jean Dréville (futur réalisateur de "Normandie-Niemen" en 1959) : "Horizons sans fin" de 1954, dans lequel apparaît l'acteur catovien Pierre Trabaud dans le rôle de Pierre Castel.

Né le 7 août 1922 rue du Val Fleuri, Pierre Trabaud (1922-2005) fut employé par Jean Dréville aux côtés de l'héroïne du film, la séduisante Giselle Pascal (illustration ci-dessus), de Jean Chevrier dans le rôle de Danet, l'ingénieur en chef de Caudron-Renault, et René Blancart, dans le rôle de Gaudin.

Notre association s'est fixé comme objectif d'aboutir à la projection de films avec Pierre Trabaud. L'encouragement municipal ne fait pas défaut mais pouvoir disposer d'un exemplaire original de ses films pour une projection en format 35 mm ou DCP demeure un problème non résolu. Ce qui est fort dommage car Pierre Trabaud mériterait un festival et un nom de rue à Chatou, sa ville natale.

Publié dans CHATOU DANS LE CINEMA | 09:46 | Commentaires (0) | Lien permanent

03/08/2012

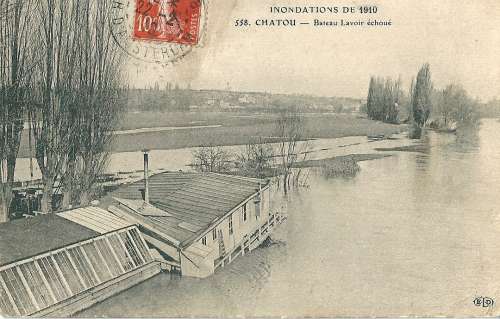

L'ACCIDENT DU BATEAU-LAVOIR

A son évocation, le bateau-lavoir de Chatou émet le parfum du pittoresque trempé dans le labeur des générations passées. Sa carrière, qui prit fin en 1922, connut les inondations de 1910 au cours desquelles il dériva et s'échoua (ci-dessous).

Situé derrière l'église, il fut la proie d'un autre sinistre, dont le caractère dramatique fut évité grâce à l'héroïsme de quelques-uns.

Le 30 juillet 1912, le docteur Rochefort, maire de Chatou, donna communication en séance du conseil municipal d’un rapport qui venait de lui parvenir :

« Monsieur le Maire,

J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’aujourd’hui à 3 heures, 4 heures du soir, la foudre accompagnée d’une violente tempête de vent est tombée non loin de la Seine à Chatou du bateau-lavoir de Monsieur Duchemin. Le remou violent qui s’est produit a provoqué la rupture de l’amarre arrière et le bateau est parti à la dérive.

Affolées par la violence de la tempête et par les châssis qui se détachaient de la toiture , les laveuses se sont jetées à l’eau au nombre d’une vingtaine.

Plusieurs ouvriers travaillant sur le quai en face et voyant toutes ces femmes en danger, se jetèrent à l’eau et parvinrent à les sauver toutes saines et sauves. Ce sont Messieurs Bouet Pierre, 41 ans, maçon, demeurant quai Ganzin n°14 à Bougival, Lecouflé Léon, 40 ans, maçon, demeurant 86 rue de Versailles à Bougival, Michel Jean-Baptiste, 39 ans, maçon, demeurant 48 rue Biesta à Bougival, Beze Raymond, 16 ans et demi, garçon maçon demeurant 6 Quai Rennequin Sualem à Bougival, Nobis Louis, 35 ans, ouvrier métallurgiste demeurant 8 Quai de Seine à Chatou.

Dans cette circonstance, je crois devoir attirer votre attention, Monsieur le Maire, sur l’acte de courage et de dévouement accompli par ces courageux citoyens dont plusieurs ont déjà accompli des actes analogues.

Le brigadier de police

Bourgeois »

Le conseil municipal adressa ses félicitations aux sauveteurs.

Source :

Registre des délibérations du conseil municipal - Archives Municipales de Chatou

Publié dans CHATOU ET LA SEINE | 18:21 | Commentaires (1) | Lien permanent

25/07/2012

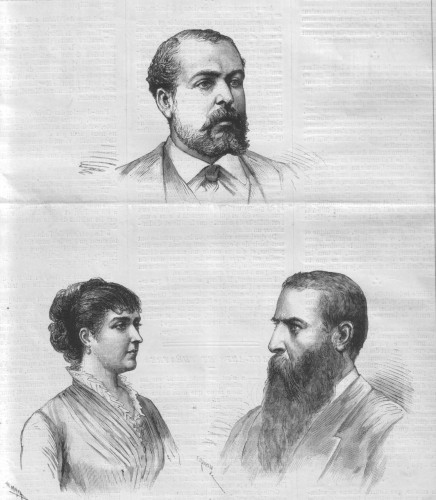

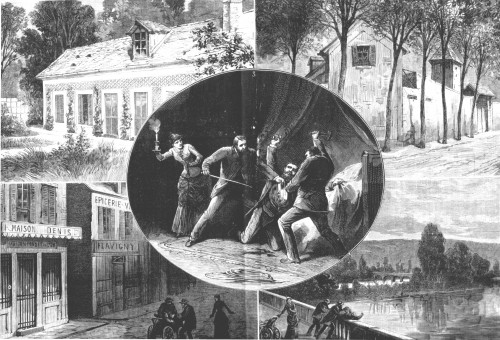

LE CRIME DE L'AVENUE D'EPREMESNIL

A l’époque où le crime ne revêtait pas la banalité d’aujourd’hui, Chatou fut le théâtre d'un assassinat resté célèbre par le couple Fenayrou.

"M. Aubert était un brave garçon, laborieux, intelligent, qui , grâce à ses efforts persévérants avait relevé une pharmacie qui était presque sans clientèle au moment où il l’avait achetée.

Il se trouvait dans une situation satisfaisante et désirait se marier. Aussi tenait-il à en finir avec une liaison que probablement il n’avait point provoquée. ; mais la jalousie de Madame Fenayrou n’a joué aucun rôle dans le crime. Cette odieuse créature est arrivée peu à peu à faire les aveux les plus complets. Elle a raconté la scène du meurtre telle qu’elle s’est produite. Son mari, son beau-frère et elle avaient dîné au restaurant du Père Lathuile, un dîner qui a coûté 45 francs.

Après le dîner , Fenayrou et l’ouvrier tabletier partirent pour Chatou par le train de 7 heures. Elle, elle attendit Aubert, comme on sait, après être entrée une demi-heure à l’Eglise Saint-Louis d’Antin. Aubert hésitait à raccompagner Madame Fenayrou, et il fallut tout le charme qu’elle exerçait sur lui pour le décider à la suivre.

Tout était si bien préparé pour le crime que, la veille, elle était allée à Chatou, et , entre autres objets, avait apporté une serviette, qu’elle avait déchirée en deux pour servir de baillon à son amant.

Aubert entra dans la maison, tenant une alllumette-bougie. Dans la première pièce, il n’y avait personne. Mais, dans le salon, Fenayrou et son frère l’attendaient. Ils voulurent lui faire signer des billets pour une certaine somme. Aubert refusa. C’est alors qu’il reçut le coup de marteau.Madame Fenayrou dit qu’elle n’a pas assisté aux tortures que les assassins ont fait subir à Aubert. Ces tortures, affirment-elles, ont duré trois quarts d’heure !

Un détail épouvantable a été donné par elle. Lorsque les forces du malheureux pharmacien s’épuisaient, les meurtriers lui faisaient prendre un cordial, afin de ranimer un moment ses forces et de le faire souffrir d’avantage. L’infortuné Aubert avait longtemps hésité à la gare Saint-Lazare au moment de prendre les billets : « je l’ai tant cajolé, a répété la Fenayrou au juge d’instruction, que je l’ai forcé à me suivre. »

On s’est demandé ce qui se serait passé si Aubert avait signé les billets. Evidemment, il eût été assassiné quand même ; les précautions prises en sont la preuve. Les criminels ne se seraient pas exposés à une dénonciation. »"

Source : Le Journal Illustré - 25 juin 1882

Publié dans CHATOU DANS L'HISTOIRE DU CRIME | 14:07 | Commentaires (0) | Lien permanent

19/07/2012

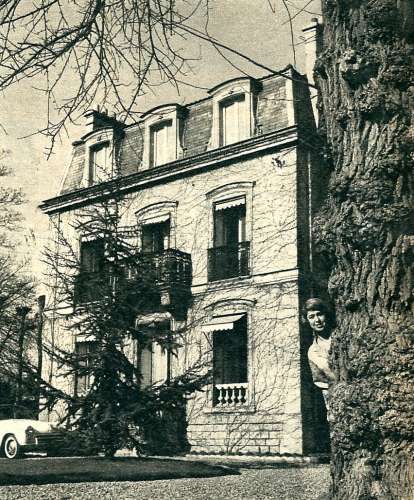

MICHELE ARNAUD (1919-1998)

Michèle Arnaud (1919-1998) débuta sa carrière comme chanteuse de cabaret en 1952 spécialisée dans les chansons à texte et fit de son guitariste un homme célèbre : Serge Gainsbourg. Mais devint surtout une productrice du petit écran pour le compte duquel elle réalisa notamment « Chez vous ce soir » en 1959, « Les raisins verts » en 1963, « Le music-hall de France » en 1964, « Anna », la première comédie musicale à la télévision par Serge Gainsbourg en 1967. Elle employa Michel Drucker à ses débuts et passe encore aujourd’hui pour un cerveau de la production télévisuelle. Sa discographie se trouve chez EMI mais son cœur a battu pour ? on vous le demande : pour sa villa de Chatou et son vaste jardin. Elle y bénéficiait d’une piscine et y pratiquait la course à pied le matin. Cinémonde nous a livré d’autres détails sur sa vie d’artiste et productrice : après une tasse de thé de chine fumé, elle partait en début d’après-midi à Paris à ses cours de chant ou répétait à son domicile avec son pianiste puis en fin de journée se rendait au cabaret de son mari, au « Milord L’Arsouille », où elle assurait un tour de chant jusqu’à deux heures du matin.

La photo nous présente la charmante productrice et chanteuse derrière un arbre centenaire de sa propriété de Chatou, laquelle existe toujours, et au loin, son élégante voiture dotée de pneus à flancs blancs (de la marque française Salmson (1913-1962) ? une 2300 S de 1953 ?). Le cliché de la maison de Chatou date de 1959. Nous ne pouvions vous l’épargner. Avec Jean-Marie Drot, pionnier des émissions culturelles et metteur en scène d'un dialogue avec André Malraux dont le témoignage a été conservé pour l'histoire, Michèle Arnaud fait partie des références de l'audiovisuel ayant élu domicile à Chatou.

Trouver un disque de Michèle Arnaud : aller à gauche sur la page d'accueil du blog sur "liens conseillés : Site de vente d'ILD - La mémoire du disque"

Sources :

Cinémonde 12 mars 1959

Wikipedia : Michèle Arnaud

Publié dans CHATOU DANS L'HISTOIRE DE LA TELEVISION | 13:47 | Commentaires (0) | Lien permanent

11/07/2012

UNE HISTOIRE MECONNUE

Sartrouville, commune un peu éloignée mais associée à Chatou par la CCBS, est le dépositaire d'une histoire importante : une église du XIème siècle, une maison sur les bords de Seine ayant abrité Maupassant qui y écrivit l'un de ses romans, une aventure aéronautique pionnière.

Fait qu'on ignore peut-être : l'aventure maritime y a également eu sa place. Le navigateur Alain Gerbault (1893-1941), qui avait réalisé à bord du "Firecrest" la première traversée de l'Atlantique en solitaire en 1923, puis traversé en solitaire le Pacifique Sud en 1929, était l'auteur de plusieurs ouvrages évoquant ses exploits. Son succès en tant qu'auteur lui permit de projeter de nouveaux voyages, non sans envisager la construction d'un voilier en remplacement du "Firecrest". La proue de ce bateau apparaît sur le cliché en présence d'Alain Gerbault situé à l'extrême gauche. Nous sommes le jour du lancement de "Blanche Fille du Soleil" en juin 1931 aux chantiers de Sartrouville, auxquels a été confiée la construction du voilier. Le ministre de la Marine Marchande, Monsieur de Chappedelaine, assiste à l'évènement. Alain Gerbault était le navigateur le plus célèbre du moment en Europe. C'est à bord de ce navire qu'il parcourut la Polynésie en solitaire et y finit ses jours prématurément.

Source : Le Miroir du Monde 13 juin 1931 - n°67

| 23:00 | Commentaires (0) | Lien permanent

10/07/2012

CHATOU SOUS LA BOTTE ALLEMANDE 1940-1942

Située en zone occupée, Chatou dut accueillir une Kommandantur provisoire 20 avenue des Tilleuls en juin 1940. Celle-ci déménagea au 18 boulevard des Etats-Unis au Vésinet en novembre de la même année. Cette situation perdura jusqu'au 27 août 1942, date à laquelle une Kommandantur fut de nouveau instituée à Chatou, cette fois-ci au 26 rue des Ecoles.

Dés le début de l'Occupation, un agent de liaison entre la municipalité et la Kommandantur avait été désigné, Monsieur Emile Fieg, "rendu responsable des relations avec les employés de la mairie concernant le ravitaillement de la population civile" avec le titre de "commissaire de sûreté."

En août 1942, les troupes allemandes firent main basse sur l’école des filles du groupe scolaire Jules Ferry rue Léon Barbier. L’école continuant pour les élèves, la classe de filles fut transférée pour moitié au groupe Paul Bert et pour l’autre dans des propriétés réquisitionnées route de Carrières. Quant à la maternelle Jules Ferry, elle fut provisoirement jointe à la maternelle Paul Bert. En avril 1943, l’Inspecteur d’Académie ordonna que l’école des garçons du groupe Jules Ferry soit évacuée « en raison de sa proximité des usines Pathé » (bombardements)…

Dans un ordre du 24 septembre 1940, il fut précisé au maire de Chatou que le Grand Café de la Gare (occupé aujourd'hui par une blanchisserie) obtenait de rester ouvert "jusqu'à une heure du matin pour les soldats allemands seulement." Le cinéma "L'Olympia" fut lui aussi réservé aux soldats allemands, les mardi, jeudi et dimanche.

Un autre ordre de la Kommandantur du 26 septembre 1940 fut adressé à la mairie de Chatou : la commune devait fournir aux troupes allemandes 300 tonnes de coke, 200 tonnes de charbon et 220 mètres cubes de bois à compter d'octobre 1940, le sixième de cette commande devant être fourni immédiatement.

Le 24 octobre 1940, la Kommandantur avisa les mairies de Chatou, Croissy, Le Vésinet, Montesson, Carrières que selon une ordonnance du 27 septembre 1940 pour les territoires occupés, "chaque juif" devait se présenter aux sous-préfets avant le 20 octobre 1940. Avant cette date, les commerces juifs devaient être "signalés en langue allemande et française". "On avisera pour les mesures contre les juifs, citoyens des Etats-Unis."

Un inventaire du parc automobile de la commune fut également réalisé par l'occupant le 15 mars 1941 : on dénombrait environ 460 véhicules, de 4 CV à 23 CV dont 1 Voisin de 17 Cv, 3 Ford de 21 Cv, 3 Hotchkiss de 17 Cv, 1 Mercedes de 20 Cv, 1 Rolls-Royce de 17 Cv, 1 Delage de 23 Cv, 1 Buick de 22 Cv, 1 Renault de 21 Cv, 1 Chenard-Walcker de 21 Cv, 2 Matford de 21 Cv, 1 Renault de 23 Cv, 1 Chevrolet de 18 Cv, 1 Delahaye de 18 Cv, 1 Peugeot de 22 Cv, autant de signes extèrieurs de richesse de la bourgeoisie d'affaires venue s'installer à Chatou ou de véhicules utilitaires d'entrepreneurs industrieux de la ville.

Avant la guerre, Chatou abritait 556 voitures et 68 camions (pour une population de plus de 11.000 habitants).

La Kommandantur ayant exigé le 9 octobre 1940 la liste des pillages identifiés comme ayant été commis par des civils français, une liste de 10 actes de pillage lui fut envoyée le 17 octobre recensant notamment des vols au tabac du 24 rue du Pont, au magasin Félix Potin 1 rue du docteur Rochefort, au magasin des 5 et 7 rue du docteur Rochefort, à une épicerie du 81 route de Carrières, une coopérative 68 route des Landes...

On note également que la Kommandantur se plaignait d'actes de sabotage continuels sur ses véhicules stationnés à Chatou, Croissy, Le Vésinet. Le 15 octobre 1940, elle exigea le couvre-feu à 21 heures pour tous les habitants, la création de postes sans appartenance à la police dans chaque commune responsables des nouveaux actes de sabotage et dont les agents seraient reconnaissables à leur brassard "estampillé par la Kommandantur".

Le 17 décembre 1940, la Kommandantur du Vésinet interdit d'envoyer les paquets de Noël en zone libre.

Enfin, l'état des cultures à Chatou dut être également inventorié. Le 19 février 1941, celui-ci se dressait comme suit: 40 ares de terres en friche, 260 hectares de terres cultivées dont 90 hectares de jardins, 20 hectares de pâturage, 25 hectares de terrains irrigués.

Le 17 avril 1941, il fut interdit de jouer et chanter la Marseillaise.

Le 24 juillet 1941, lors d'une réunion des maires de la Boucle organisée par l'occupant, le "Kreiskommandant" indiqua que les aviateurs anglais laissant tomber des tracts et des plaquettes incendiaires, les tracts devaient être remis au maire qui devait les communiquer à la Kommandantur. Toute personne en possession d'un tract serait punie.

(Source : archives municipales)

Publié dans CHATOU ET LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE | 14:24 | Commentaires (0) | Lien permanent