13/02/2013

VOEUX 2013

chatounotreville.hautetfort.com :

48.657 visites en 2011

68.619 visites en 2012

MERCI A TOUS

et

TRES BONNE ANNEE 2013

VOEUX DE SANTE,

BONHEUR, PROSPERITE

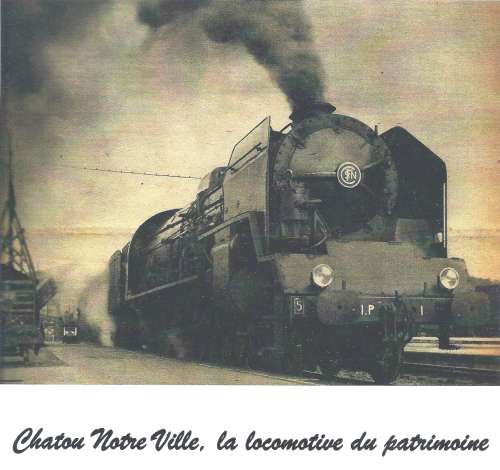

Locomotive 241 P SNCF fabriquée aux usines Schneider du Creusot de 1948 à 1952, emblème de l'association. Equipée d'un moteur de 4000 chevaux, plus puissante locomotive à vapeur en Europe. Un exemplaire sauvé et restauré pendant 12 ans par des bénévoles, la 241 P 17, a été classé monument historique en 1990.

| 13:19 | Commentaires (0) | Lien permanent

09/02/2013

LES AMIS DE LA MAISON FOURNAISE FONT SALLE COMBLE

Madame Davy, présidente-fondatrice des Amis de la Maison Fournaise

L’Assemblée générale des Amis de la Maison Fournaise à laquelle notre association participait samedi 9 février 2013 salle Jean Françaix a montré que plus de trente ans d’existence n’ont en rien altéré l’activisme des dirigeants de l’association qui voient loin et entretiennent un souci de mise en valeur particulièrement flatteur pour Chatou. Sans se douter du résultat mais persuadées que cette année un grand crû s’annonçait, 200 personnes s’étaient donné rendez-vous pour y assister.

Le bilan de l’année passée faisait état de 540 inscriptions pour des sorties, visites, expositions et voyages culturels, manifestations costumées de l’association Art et Chiffons, et en perspective un livre commémorant l’association pour ses trente ans, visites d’expositions sur l’art, projets d’importation de tableaux impressionnistes etc…L’équipe formée par Madame Marie-Christine Davy, présidente, Monsieur Marty, trésorier, Monsieur Sarron, organisateur des sorties, Madame Daniélou, présidente de l’association Art et Chiffons, et Madame Malcorpi qui coordonne l'ensemble des activités, a montré une fois encore qu’elle tenait résolument les comptes, son public et les perspectives du souvenir de l’impressionnisme à Chatou.

La gazette des Amis de la Maison Fournaise prend elle aussi un nouvel essor grâce à l'implication de Monsieur Jean-Claude Gélineau et donne de la couleur et du style à un sujet qui n'en manque pas.

Gazette n°8 des Amis de la Maison Fournaise

Le clou de l’assemblée a été la conférence sur les débuts du canotage entre 1800 et 1860 par Monsieur Frédéric Delaive, chercheur associé au CNRS et docteur en histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne, champion de France d'aviron, auteur en 2003 d'une thèse intitulée Canotage et canotiers de la Seine, genèse du premier loisir moderne à Paris et dans ses environs (1800-1860), apportant un nouvel éclairage dans l'histoire du nautisme.

Un exposé rempli d’intelligence et de clarté soutenu par une très belle iconographie a emmené les auditeurs des premières évocations des embarcations en France au XVème siècle, aux circulations économiques et royales sur la Seine sous l’Ancien Régime, aux interdits bravés par des officiers de l’Empire sanctionnés pour avoir navigué à voile à Paris en 1804 sans autorisation jusqu’à ce qu’une date s’impose, la première ordonnance royale prise par Louis-Philippe autorisant la navigation de plaisance sur la Seine en 1840.

Après avoir surmonté les caricatures persévérantes de Daumier sur ces bourgeois évaporés qui s’évadaient à la voile ou à la rame au gré des bouteilles de vin et d’une bagatelle sans répit, le canotage finit par abandonner son image délétère vers 1850. Cette réputation qui lui colla à la peau tînt selon l’auteur à la fracture que créait ce type de loisirs avec le labeur souvent ingrat exempt de repos dominical dont la plupart des Français étaient titulaires.

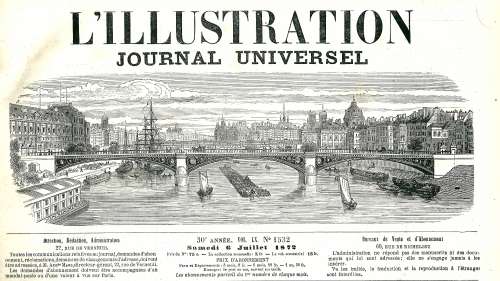

Devenu industrie à l’aune des sept constructeurs qui ornaient Paris en 1845, le canotage devint un sport encouragé par des régates patronnées par le prince de Joinville puis par la création d’une Société des Régates soutenue par Napoléon III en 1853. Le canotage et la Seine purent symboliser la représentation de Paris pour le prestigieux journal L’Illustration, qui en fit son en-tête.

En-tête de l'Illustration en 1872 - collection de l'auteur - crédit tous droits réservés www.lillustration.com

Dans les années 1860, Manet et Courbet placèrent en arrière-fond de leurs tableaux des embarcations, représentant encore la fuite des amours jugées scandaleuses. Le rapprochement avec les us et coutumes anglais devait inspirer à la fin du XIXème siècle la construction de quelques clubs-house assez décoratifs interdits aux femmes mais surtout la construction de hangars à bateau et de flottilles aux côtés des guinguettes sur la Seine dont Chatou conserva longtemps un exemple grâce à l’entreprise Fournaise.

Un grand buffet solda cette instruction passionnante qui justifia des applaudissements nourris en direction du conférencier. En quelques heures, Les Amis de la Maison Fournaise ont remporté un succès d’audience et un succès d’estime incontestables.

* rappelons que l'une des personnalités ayant vécu à Chatou est Jean Séphériadés, champion de France (1942-1946) puis champion d'Europe d'aviron (1947) - voir nos rubriques "Personnalités, Chatou dans l'industrie maritime"

Publié dans * CONFERENCES HISTORIQUES, - ASSOCIATIONS AMIES, CHATOU DANS L'HISTOIRE MARITIME | 20:49 | Commentaires (0) | Lien permanent

02/02/2013

LE 9 FEVRIER 2013 A 17H30 CONFERENCE SUR L'HISTOIRE DU CANOTAGE PAR LES AMIS DE LA MAISON FOURNAISE

le SAMEDI 9 FEVRIER 2013 A 17h30

SALLE JEAN FRANCAIX SOUS LE CINEMA

PLACE MAURICE BERTEAUX

Nous recommandons cette

conférence organisée par

les Amis de la Maison Fournaise

Publié dans * CONFERENCES HISTORIQUES, - ASSOCIATIONS AMIES, CHATOU ET LA SEINE | 10:25 | Commentaires (0) | Lien permanent

01/02/2013

PARTICIPATION DE CHATOU NOTRE VILLE A L'ASSEMBLEE GENERALE 2013 DE L'AMICALE DES ANCIENS RESISTANTS ET F.F.I. ET FAMILLES DE FUSILLES DE LA RESISTANCE DE LA 6EME REGION ILE-de-FRANCE A CHATOU.

Messieurs Alain Gournac, Sénateur-Maire du Pecq-sur-Seine, Jean-François Bel, Vice-Président du Conseil Général des Yvelines et Maire de Montesson et Christian Faur, Maire Adjoint de Chatou délégué aux Anciens Combattants, représentant Monsieur Ghislain Fournier, Vice Président du Conseil Général des Yvelines et Maire de Chatou, étaient présents.

Monsieur Lucien Ruchet, trésorier de l'Amicale, apportait sa bonne humeur aux côtés de la maîtresse des lieux, confirmée dans l'excellence de ses menus.

Une visite informelle après le déjeuner au cimetière des Landes de Pierre Arrivetz et Lucien Ruchet, descendant de l'un des martyrs, Monsieur Jean Mauchaussat, a permis de constater que les noms des 27 Martyrs étaient devenus à peu près illisibles sur leurs tombes. L'Association s'engage à écrire à la Ville pour lui demander d'intervenir.

* Amicale des Anciens Resistants et FFI - 4 Route de Montesson 78420 Carrières-sur-Seine, contact : Monsieur Alain Hamet, alainhamet@orange.fr.

* l'affaire des 27 Martyrs de Chatou fait partie des deux grands massacres allemands en Ile-de-France de l'année 1944 avec celui de Tournan-en-Brie en Seine-et-Marne (cf liste des massacres allemands en Ile-de-France - wikipedia)

27/01/2013

UNE VENTE PAS COMME LES AUTRES...

Cliché "Le Miroir" 1919 - collection de l'auteur

A l'heure où Renoir apparaît magnifiquement dans le rôle épousé par l'immense acteur Michel Bouquet dans le film de Gilles Bourdos, nous communiquons cette annonce publiée de son vivant :

" Dimanche dernier a eu lieu à Chatou au restaurant Fournaise où le peintre Renoir travailla en 1880 lors de ses études pour un grand tableau, « Le Déjeuner chez Fournaise », une vente publique comprenant les tableaux suivants qui ont obtenu les prix ci-dessous indiqués :

portrait de Monsieur Fournaise 9.100 F, portrait de Madame Fournaise 9.900 F, petit paysage (esquisse) 1.560 F, fleurs (ébauche) 900 F. "

La Chronique des Arts et de la Curiosité, 9 décembre 1905

Publié dans . PERSONNALITES DE CHATOU, CHATOU DANS LA PEINTURE, CHATOU SOUS LA IIEME REPUBLIQUE | 05:14 | Commentaires (0) | Lien permanent

24/01/2013

ENQUETE PUBLIQUE DU PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN DE LA CCBS JUSQU'AU 16 FEVRIER 2013, REPONDEZ A NOTRE TRACT

Le 26 septembre 2012, le conseil municipal de Chatou a approuvé le projet soumis à enquête de plan de déplacement urbain de la Communauté de la Boucle de la Seine (CCBS). Or, ce plan apparaît non seulement comme une démission pour la collectivité mais encore prévoit des mesures conduisant à une aggravation de la circulation.

Nos deux associations fondées pour l’environnement, l’Association Chatou Notre Ville et l’Association pour la Sauvegarde de Chatou, ainsi que Chatou Demain, seul groupe au conseil municipal à avoir voté contre ce projet, prennent position en vous demandant de réagir en raison de la tenue de l’enquête publique du 14 janvier au 16 février 2013 à l’hôtel de ville de Chatou :

· Etude pour la création d’une ligne de transports nouvelle vers Paris : le sujet n’est pas abordé.Mais il est vrai, quelle importance pour la circulation et l’activité dans la CCBS : 50.000 personnes travaillant quotidiennement à Paris générant 30.000 véhicules au pont de Chatou chaque jour, le RER A congestionné, son arrêt systématique à Chatou ne pouvant être obtenu pour des raisons techniques.

· Proposition d’ « harmonisation » du stationnement dans la CCBS : une seule place de stationnement obligatoire pour 100 m² de SHON construite - projet de P.D.U. page 93.Même le Plan Local d’Urbanisme de Chatou, laxiste, prévoit une place de stationnement pour 50 m² de SHON construite dans certaines zones (UR et US). La voiture garée chez le voisin : une solution écologique ?

· Nuisances sonores : le sujet n’est pas abordé.

CE QUE NOUS PROPOSONS

TRANSPORTS PUBLICS :

1°) inscrire l’organisation d’une étude associant pour sa fiabilité la RATP, Rueil et Nanterre pour la création d’une ligne de transports nouvelle vers Paris traversant la Seine au nord de Chatou :

Financer un pont sur la Seine : oui, c’est possible en partenariat avec les deux départements des Yvelines et des Hauts de Seine. A Terenez, un pont routier de 510 mètres, une distance plus importante que celle séparant nos deux rives de la Seine, a été inauguré pour un coût de 41 millions d’euros financé par le Conseil Général du Finistère seul investisseur (2010). Or, celui-ci dispose d’un budget annuel d’investissement de 143 millions d’euros contre 534 millions d’euros pour celui du Conseil Général des Yvelines ! certains se saignent pour un résultat effectif, d’autres se gaussent après avoir perdu des millions d’euros dans un projet de circuit automobile avorté.

Associer Rueil et Nanterre dont les zones d’activités sont intéressées par une desserte de transport : c’est dans l’intérêt de toutes les parties concernées

Prendre l’option d’un tramway :c’est le choix d’un mode de transport silencieux, intégré, non polluant, un atout en terme d’image et une source d’amélioration aux niveaux économique, culturel, environnemental. Profitons-en pour étudier une réutilisation de la voie du Transilien qui traverse Nanterre-Université.

2°) refuser les solutions inadaptées :

Non à un échangeur sur la A14 : de nouveaux flots de voitures iront se déverser dans le goulet du tunnel de La Défense saturé aux heures de pointe, entraînant un flux intra-muros de circulation pour rejoindre l’échangeur. Ce projet continue d’être évoqué dans le livre blanc de la CCBS et n’est pas mentionné dans le projet de PDU. Nous ne souhaitons pas le voir réapparaître au terme de l’enquête.

Non au financement d’une gare routière : ce projet nous a été annoncé oralement comme abandonné en conseil municipal en raison de l’absence de développement possible de navettes de bus dans le goulet de la Défense aux heures de pointe. Ce constat, fondé sur une évidence que nous n’avons cessé de répéter, implique que ce projet coûteux ne réapparaisse pas au terme de l’enquête.

Non au financement lourd de transports en commun trop éloignés et handicapants pour Chatou : vers Bezons, vers le RER E reliant Poissy, ce qui signifie un changement, un train sur 3 et un train saturé…Plaçons nos finances dans un projet direct et efficace. Chatou est la première victime de la circulation dans la CCBS.

STATIONNEMENT : au minimum une place de stationnement obligatoire pour tout logement construit en habitat collectif, deux places obligatoires pour toute construction en habitat individuel.

NUISANCES SONORES : un investissement conséquent dans les revêtements anti-bruits de dernière génération sur toutes les voies de Chatou asphyxiées aux heures de pointe (Foch, République, Camille Périer, Route de Carrières, avenue Gambetta…).

En un mot, nous souhaitons

QUE LA COMMUNE DE CHATOU SOIT DEFENDUE

BULLETIN A RENVOYER A CHATOU NOTRE VILLE

B.P.22. 78401 CHATOU CEDEX

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’approuve lES PROPOSITIONS du collectif ASSOCIATION Chatou Notre Ville, Chatou Demain, Association pour la Sauvegarde de Chatou, pour une modification du projet de P.D.U. de la C.C.B.S

NOM-PRENOM

NOM-PRENOM

ADRESSE

SIGNATURE(S)

DATE

Publié dans LE CHEMIN DE FER | 20:44 | Commentaires (0) | Lien permanent

20/01/2013

LOUIS MORTURIER (1888-1969), DE L'OPERA-COMIQUE, RUE MARCELLIN BERTHELOT

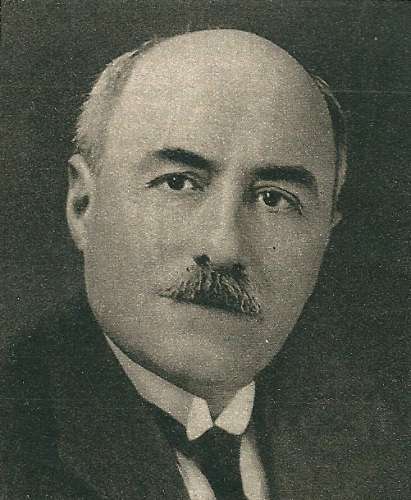

Louis-Morturier - Cliché Jean-Pierre Brunerie

Chatou fut une terre d’accueil des artistes lyriques dont certains furent produits dans les usines Pathé du boulevard de la République. Leur souvenir a été rappelé il y a douze ans par l’association dans une revue consacrée au patrimoine musical, « Chatou, les témoignages de l’histoire », plus récemment dans le livre « Chatou, une page de gloire dans l’industrie » (2012) cependant que notre blog a commencé par évoquer le ténor Pierre-Léon Melchissédec, habitant du 3 rue des Coteaux dans le quartier Gambetta.

Grâce au témoignage de Monsieur Jean-Pierre Brunerie, ancien menuisier chez Pathé-Marconi, commémorons aujourd’hui le souvenir de Louis Morturier, parrain de ses enfants, qui vécut dans le quartier du Val Fleuri avec son épouse Henriette, elle aussi artiste lyrique, 26 rue Marcellin Berthelot. Né le 2 décembre 1888 à Saint-Pierre-Le -Moutier en Bourgogne dans la Nièvre, Louis Morturier, qui entra au conservatoire de Paris avant la première guerre mondiale, se distingua au cours du conflit au point de recevoir la Croix de Guerre.

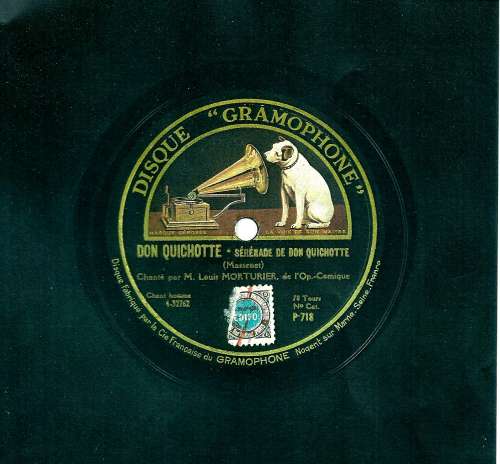

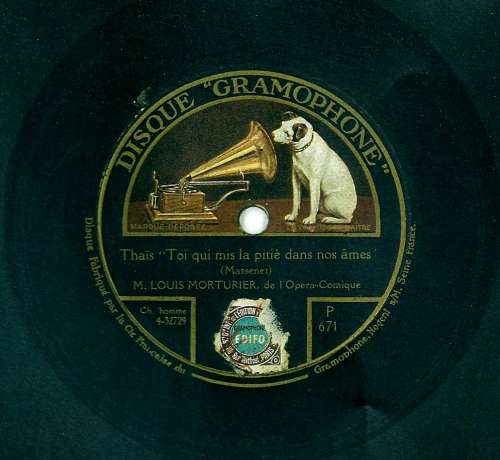

En 1919, il entama une carrière de basse à l’Opéra-Comique et devint pendant l’entre-deux-guerres l'une des vedettes de la Compagnie Française du Gramophone, filiale de la Columbia anglaise et détentrice de l’édition en France des marques La Voix de Son Maître et Columbia. C’est ainsi qu’en 1929, à 41 ans, Louis Morturier était présent dans le catalogue La Voix de Son Maître pour ses interprétations dans plusieurs oeuvres enregistrées : « Ave Maria de Lourdes », « Carmen » (Bizet), « Le Chalet » (Adam), « Don Carlos » (Verdi), « Don Juan » (Mozart), « Don Quichotte » (Massenet), « Les Huguenots » (Meyerbeer), « Les Pêcheurs de Perle » (Bizet), « La Jolie Fille de Perth » (Bizet), « Le Jongleur de Notre-Dame » (Massenet), « Louise » (Charpentier), « Mignon » (Thomas), « Noël » (Adam), « Thaïs » (Massenet), « La Vie de Bohème » (Puccini).

Collection de l'auteur

Ces disques ne furent pas fabriqués à Chatou mais à Nogent-Sur-Marne où la Compagnie Française du Gramophone avait fait édifier une usine au 5 avenue Kléber. Usine éphémère car la fusion au même moment avec la Compagnie Générale des Machines Parlantes d’Emile Pathé entraîna la délocalisation de la production à Chatou dans la nouvelle usine baptisée Société Générale de Disques de la rue Centrale (rue Emile Pathé en 1937), édifice Art Déco achevé à la fin de 1930.

Collection de l'auteur

Collection de l'auteur

Dés lors, Louis Morturier fut édité sous les labels Columbia et La Voix de Son Maître jusqu’à être produit par les Industries Musicales et Electriques Pathé-Marconi, créées en 1936 et regroupant les grandes marques. En retraite de l'Opéra-Comique en 1945, Louis Morturier continua d'être édité dans le catalogue général Pathé-Marconi à titre de témoignage et termina sa carrière phonographique dans le catalogue de 1956 par l'édition d'un disque 78 tours La Voix de Son Maître "Minuit Chrétiens" et "Un ange du ciel est descendu", ancien Noël nivernois, un titre faisant référence aux origines de l'artiste (étiquette grenat - K5717). Louis Morturier mourut en 1969. Il représente une figure méconnue de l'Opéra-Comique à Chatou.

17/01/2013

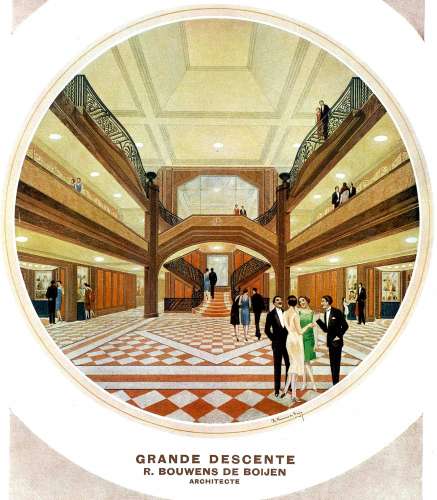

A BORD DE L'"ILE-DE-FRANCE" (1927-1958) AVEC GEORGES REMON ET SES CONFRERES

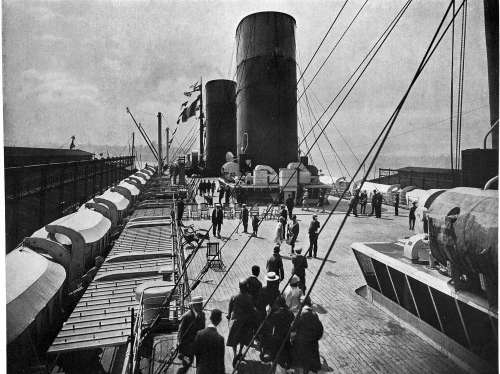

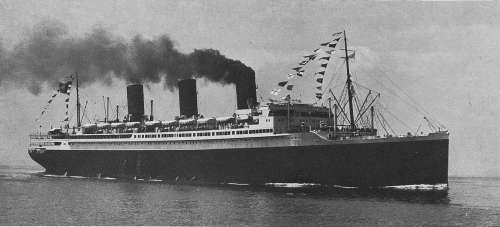

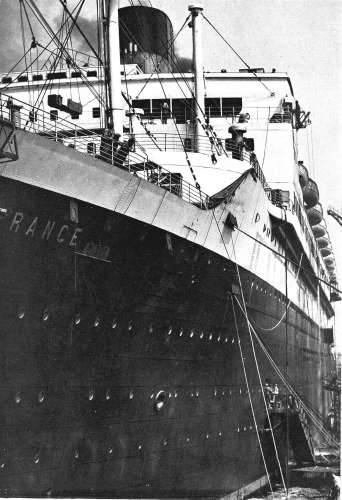

Le pont du paquebot "Ile-de-France" en 1927

A l’aune de nos recherches, et toujours très soucieux de démontrer la place éminente des personnalités de Chatou dans l’Art Français, nous ne résistons pas à vous infliger une nouvelle « vague » maritime à travers le paquebot transatlantique « Ile-de-France », qui dans une bien moindre mesure que le « France » 1912 ou le « Paris » 1921, accueillit une réalisation des ateliers de Georges Rémon. Le décorateur Catovien n’a pas créé un style, on pourrait même le situer encore un peu en retrait de l’Art Déco et plus proche du Modern Style mais il est régulièrement placé au milieu de ses prestigieux confrères.

En effet, en dépit des budgets amoindris par rapport à ce qu’ils étaient dans l’avant-guerre, la création française se poursuit dans les grandes commandes publiques et privées tout en devant redoubler d’efforts pour surmonter les restrictions, attirant l’élite du monde entier, gouvernant les nouvelles perspectives du mobilier et de l’architecture.

Dans "Art et Décoration" de 1928, Henri Clouzot écrivit : « le 22 juin 1927, vingt mois après la clôture de l’Exposition des Arts Décoratifs, le paquebot Ile-de-France levait l’ancre, emportant vers New-York la fleur de cet art de fraîche date qui avait enchanté Paris tout un été.

Il n’était plus question de constructions fragiles et éphémères, comme ces palais de staff et de carton-pâte que les premières pluies d’automne avaient vu s’évanouir sur les bords de Seine, mais d’un chef-d’œuvre d’architecture navale, d’une admirable unité de la flotte de la Compagnie Générale Transatlantique, où l’art n’avait pas seulement à satisfaire les yeux, mais à concourir à des fins précises, à des utilisations nettement déterminées.

Comme ce palais de « l’ambassade française », qui fut, sur l’Esplanade des Invalides, le foyer même de l’art nouveau , l’ « Ile-de-France » transportait, dans ses flancs, robustes, le meilleur de notre génie national, l’œuvre d’une équipe telle, que pour rencontrer la semblable, il faudrait remonter à la construction de l’Opéra par Charles Garnier ou plutôt aux chantiers des bâtiments royaux sous l’Ancien Régime, Fontainebleau ou Versailles (…) ».

L’ « Ile-de-France », long de 241 mètres, disposait d’une plate-forme permettant à un hydravion d’emmener le courrier en lui faisant gagner une journée et comptait trois classes, bien loin dans leur conception de l’époque des émigrants, toutes pourvues de salons, dancings…. Le navire était propulsé par trente-deux chaudières et régi par huit cents hommes d’équipage pour transporter environ mille-sept-cent passagers. Parmi les avantages du navire, celui offert à l'importante clientèle américaine du vin et du whisky dont la Prohibition avait établi la censure et de fait, la clandestinité.

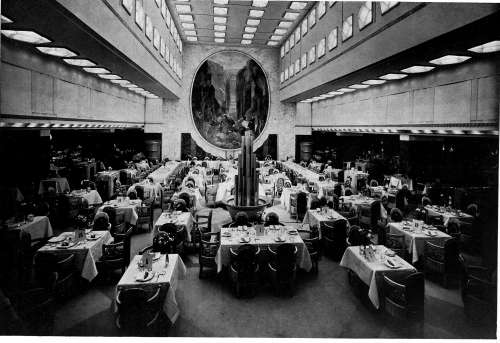

Notons qu’à la grande salle à manger étaient annexées quatre salles à manger particulières aux noms de l’Ile-de-France : « Saint-Cloud », « Saint-Denis », « Rambouillet », « Malmaison ». La Compagnie Générale Transatlantique, qui draguait sur ses navires les artistes reconnus, eut l’intelligence d’en confier la décoration au directeur de l’Ecole Boulle, Monsieur Fréchet, qui lui-même donna mission à ses élèves d’en assurer l’exécution.

Il n'existait que huit appartements de luxe à bord : "Noyon", "Compiègne", "Versailles", "Chantilly", "Senlis", "Saint-Germain", "Fontainebleau", "Beauvais".

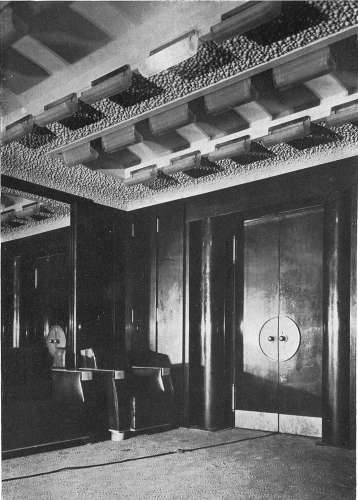

Henri Clouzot précisa que « le verre a pris la place du bronze, du fer et du bois et que, depuis quelques années, le luminaire est incorporé à l’architecture à l’aide de gouttières, de corniches, de rampes, de caissons, voire même de poutres en verre pressé et gravé. La lumière est projetée sur la surface réfléchissante du plafond, d’où elle retombe en nappe dans la pièce. C’est peut-être, sur l’"Ile-de-France", la première application en grand de ces nouveaux principes, appelés à révolutionner, dans un avenir prochain, l’éclairage domestique. »

Les quelques illustrations qui suivent sont dans le domaine de l’évocation et non de l’inventaire auquel le blog entier ne suffirait pas.

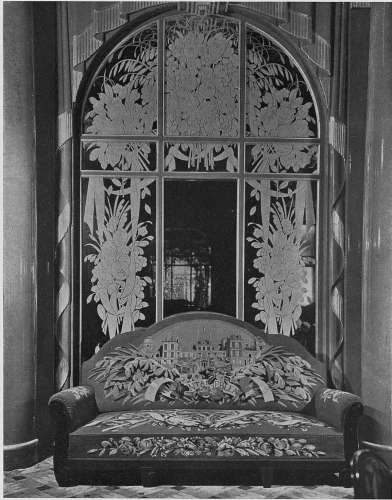

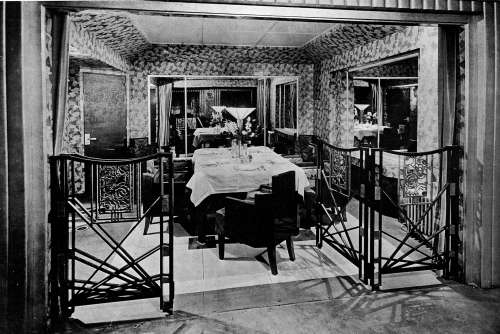

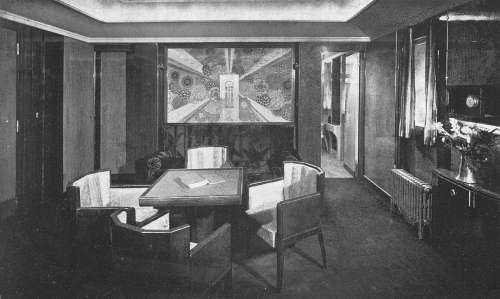

La suite "Senlis", par l'atelier du décorateur catovien Georges Rémon et ci-dessous, l'appartement "Chantilly", par les ateliers Martine de Paul Poiret. Paul Poiret fut le membre le plus illustre du Cercle Nautique de Chatou dont il dessina le drapeau en 1902. Au déjeuner d'inauguration présidant au lancement du paquebot, le grand couturier était assis à la table de Georges Rémon.

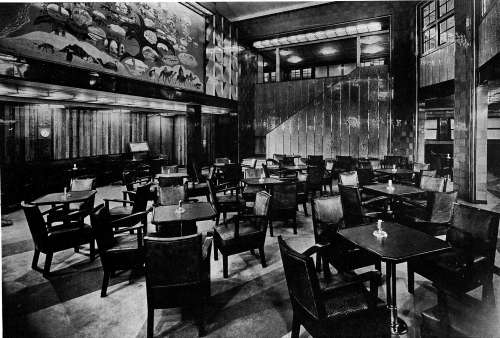

Salon de conversation par Sue et Mare

Salon de conversation, canapé par Nelson

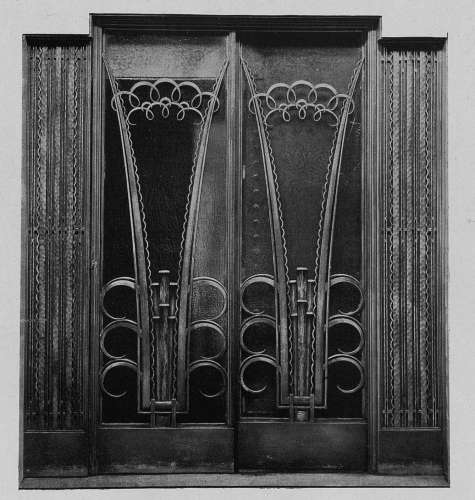

La grille d'ascenseur par Raymond Subes

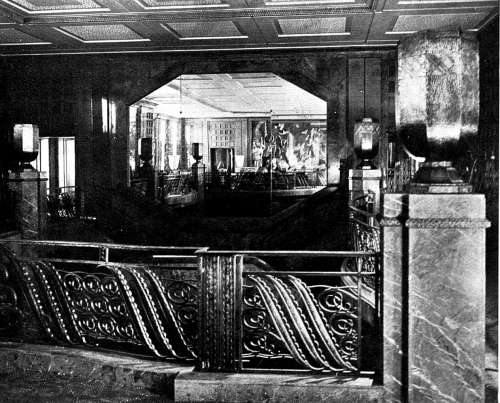

Balustrade par Raymond Subes, établissements Borderel et Robert, ferronnier, ci-dessous une grille des mêmes auteurs.

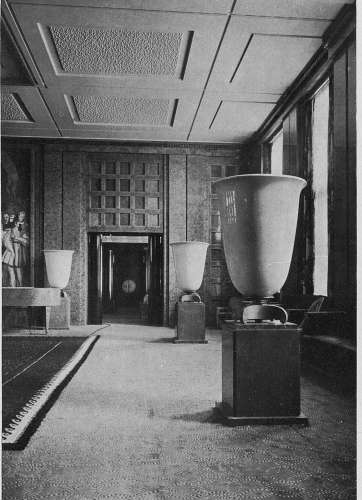

L'un des vases de la Manufacture de Sèvres disposé pour l'éclairage des parties communes

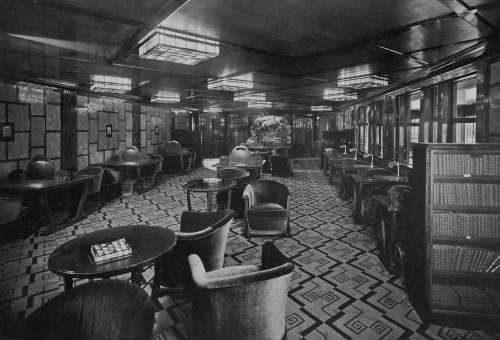

Ci-dessus et ci-dessous, salon de conversation par Leleu

Le fumoir par Henri Pacon

La salle à manger par Pierre Patout

La salle à manger vue de la descente, par Pierre Patout

Et ci-dessous, la salle à manger d'une suite de luxe par Eric Bagge

Suite par Eric Bagge

Appartement de luxe par Marc Simon

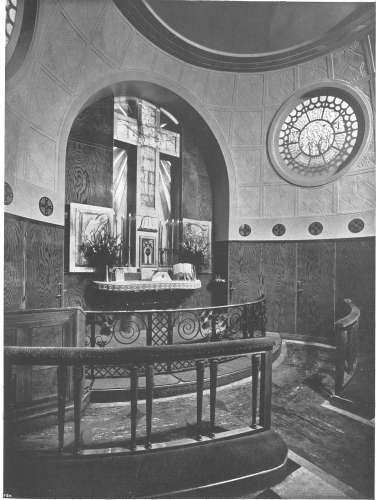

La chapelle par Robert Danis, architecte

La porte de la chapelle par Raymond Subes

Un salon de jeu par Ruhlmann avec laques de Dunand

John Dal Piaz, le dernier président de la Compagnie Générale Transatlantique en tant que compagnie à capitaux intégralement privés (1855-1930), donna l'élan avant la crise économique aux Arts Décoratifs français à travers l'"Ile-de-France" (la Compagnie sera nationalisée en 1948). Celui-ci donné, la consécration intervint sur "Normandie". L'"Ile-de-France" devint quant à lui le paquebot le plus décoré de l'histoire maritime pour ses sauvetages.

Sources :

"La Renaissance de l'Art Français" - 1928 - n°3, Bibliothèque Nationale de France, Département des Sciences et Techniques

Louis-René Vian

Publié dans : GEORGES REMON, CHATOU DANS L'HISTOIRE MARITIME | 14:19 | Commentaires (2) | Lien permanent

16/01/2013

CHATOU A L'HEURE DU CINEMA

Aprés avoir proposé et contribué à la réalisation d'une exposition sur l'histoire de la gare de Chatou sur le quai du RER A et suggéré le nom d'Emile Pereire pour baptiser la placette sud de la gare, l'association a demandé à la municipalité la réalisation d'un circuit historique dans Chatou et proposé un premier parcours sur la mémoire du cinéma. En voici le contenu :

FERDINAND ZECCA, LE PIONNIER

Ferdinand Zecca et Charles Pathé avant 1914

Louis-Ferdinand Zecca a porté les premières heures du cinéma. Né à Paris le 19 février 1864 dans une famille de techniciens du music-hall, enchaînant les petits métiers, son destin bascula lorsqu’il fut embauché en 1898 dans la première usine phonographique Pathé boulevard de la République à Chatou.

Particulièrement attentif et ingénieux, il y déploya une activité dans tous les secteurs de la production. Alors que s’annonçait l’Exposition Universelle de Paris de 1900, Charles Pathé demanda à son frère Emile, dirigeant de la branche phonographique, s’il connaissait quelqu’un susceptible de monter un stand pour l’exposition.

Emile lui recommanda Ferdinand Zecca. Celui-ci fut recruté sur le champ par Charles Pathé qui n’eut qu’à s’en féliciter, la société se voyant attribuer plusieurs prix au sortir de l’exposition. Charles Pathé demanda alors à Ferdinand Zecca d’être son collaborateur pour le cinéma : association exceptionnelle puisque de 1900 à 1918, Ferdinand Zecca fut l’auteur, le comédien ou le réalisateur d’une centaine de films muets produits par Pathé, se distinguant notamment par sa mise en scène des trucages.

Il fut également l’un des directeurs du Pathé-Journal, premier journal d’actualités cinématographiques créé en 1908 par Charles Pathé, le directeur de Pathé Exchange Incorporation aux Etats-Unis en 1919 puis le directeur artistique de Pathé-Baby au début des années vingt.

Il revint un temps à Chatou habiter les 3 bis et 1 bis rue du Capitaine Guynemer où il est recensé en 1928 et 1931.

Ferdinand Zecca mourut à Vincennes le 23 mars 1947. Sa tombe y voisine celle de Charles Pathé, avec qui il bâtit le premier empire mondial du cinéma (1900-1918) avant Hollywood.

Ferdinand Zecca – portrait dans « Pour Vous » - 8 octobre 1931

LUCIEN DALSACE, LE JEUNE PREMIER DU CINEMA MUET

Les lumières du cinéma faisaient oublier les années perdues de la Grande Guerre, brillant dans les têtes de spectateurs avides de distractions nouvelles, et déjà Chatou pouvait s’enorgueillir de compter l’un de ses enfants dans le cœur de millions d’admiratrices.

Lucien Dalsace, de son vrai nom Gustave Louis Chalot, avait vu le jour à Chatou le 14 janvier 1893 54 avenue du Chemin de Fer - actuel 40 place Maurice Berteaux - où ses parents demeuraient.

Chasseur puis aviateur pendant la Première guerre mondiale, il avait fait ses débuts au Théâtre de Paris au lendemain de l’Armistice et s'était engagé dans l’aventure du cinéma.

Il fit la joie des producteurs du cinéma muet, tournant près de trente films dans des rôles de jeune premier tels que « Ferragus », « L’Aviateur Masqué », « Belphégor », « L’Occident » et « La Tentation » (illustration ci-dessus de 1929).

1930 marqua son éclipse avec l’arrivée du parlant, la mort de son père et la reprise de son affaire de parfumerie boulevard Saint-Michel. Grâce au réalisateur Léon Mathot, Lucien Dalsace revint au grand écran en épousant des rôles successifs dans « Chéri-Bibi » (1937) aux côtés de Pierre Fresnay et Jean-Pierre Aumont, « Le Révolté » (1938) avec Pierre Renoir, Charpin et Aimé Clariond et « Rappel Immédiat » (1938) dans lequel il fut l’un des partenaires d’Eric Von Stroheim. Il termina sa carrière dans « Deuxième Bureau contre la Kommandantur » (1939) de René Jayet et Robert Bibal et « Patrouille Blanche » (1941) de Christian de Chamborant.

Redevenu parfumeur à Paris, il s’éteignit le 3 juillet 1980 à L’Haÿ-Les-Roses.

RENE-JEANNE FALCONETTI,

"JEANNE D'ARC"

Née le 21 juillet 1892 à Pantin, René Jeanne Falconetti fut une actrice de théâtre, à l’Odéon puis à la Comédie Française, avant de devenir une figure éphémère et marquante du cinéma muet. C’est en effet son rôle-titre dans « La passion de Jeanne d’Arc » de Carl Dreyer à l’affiche en 1927 qui la fit rentrer dans les annales du cinéma.

Ce film, considéré encore aujourd’hui comme la plus grande fresque sur Jeanne d’Arc, était intervenu deux ans après la canonisation de Jeanne. Le réalisateur avait obtenu entre autres la participation du petit-fils de Victor Hugo pour dessiner les costumes du film.

René Jeanne Falconetti s’était fait remarquer au théâtre Edouard VII en jouant dans la pièce « Le Comédien » de Sacha Guitry en 1921 et au théâtre de l’Athénée « La Guerre de Troie n’aura pas lieu » de Jean Giraudoux en 1935. La comédienne, dont le talent aurait pu lui permettre de devenir une sociétaire permanente de la Comédie Française, mit obstacle à sa carrière par un tempérament difficile, ce qui la conduisit à assurer ses propres productions en devenant directrice du Théâtre de l’Avenue.

C’est en 1924 que Jeanne Falconetti s’installa 3 avenue d’Eprémesnil dans une villa blanche aujourd’hui disparu. Dans un entretien à Comoedia du 28 août 1926, elle déclara : "Ce qui m’a fait choisir cette demeure, mon Dieu, le hasard…le bienheureux hasard, le même qui vient en aide aux auteurs pour dénouer les situations les plus embrouillées. Je suis venue, j’ai vu, je fus conquise ; et depuis, tout me retient ici : le calme, l’air, la belle route que l’on prend pour arriver à Chatou, le limpide horizon où les yeux se reposent et puis, les souvenirs – les souvenirs – les souvenirs de théâtre, car cette villa appartenait naguère à Anna Judic. Et l’interprète de tant d’œuvres dramatiques nous parle de l’ombre légère de celle qui fut une fine, délicate et sensible chanteuse d’opérette."

Contre ses prévisions, l’actrice dut se séparer de sa propriété de Chatou en 1931. Après s’être exilée au début de la Seconde Guerre Mondiale en Argentine, elle mourut à Buenos-Aires le 12 décembre 1946.

Falconetti, par Kisling – « Pour Vous » - 15 juin 1933

MARCELLE ROMEE, UNE ETOILE TROP TOT DISPARUE

Marcelle Romée, née le 7 février 1903 à Neuilly-sur-Seine, est une météorite du cinéma parlant dont la présence et la beauté purent éclipser ses partenaires. L’actrice connut son premier succès au théâtre en 1930 dans « Les Trois Henry » d’André Lang à la Comédie Française où elle avait interprété les jeunes premières dramatiques de tout le répertoire classique. Puis elle enchaîna quatre films, le premier en 1930, « La Lettre » de Louis Mercanton, et trois films en 1931, « Le Cap Perdu » d’Ewald André-Brunot, « Une nuit à l’hôtel » de Léo Mittler et enfin, son film fétiche, « Cœur de Lilas » d’Anatole Litvak. Dés son premier film, « La Lettre », la comédienne reçut les honneurs de la presse : «Marcelle Romée apporte au cinéma français son talent jeune et ardent, sa sincérité dans l’expression, sa science de la diction, pure, claire et toujours profondément humaine» (Ciné-Miroir 10 octobre 1930).

Alors que son ascension épousait irrésistiblement l’arrivée du cinéma parlant, Marcelle Romée vit sa santé se dégrader dans l’année 1932 au point de prendre une tournure dramatique. Hospitalisée pour dépression à la clinique de la Villa des Pages 40 avenue Horace Vernet au Vésinet, l’actrice échappa à la vigilance des infirmières et s’enfuit la nuit du 3 décembre 1932 pour se jeter dans la Seine du pont de Chatou (ancien pont routier aujourd’hui disparu et situé alors rue du Port).

PIERRE TRABAUD, L'HOMME TRANQUILLE

Une poignée de main, un sourire et la franchise de l’honnête homme. Tel fut Pierre Trabaud dans la vie comme à travers la trentaine de films drames ou comédies qu’il tourna. Les Français l’ont bien connu dans le rôle de l’instituteur de « La Guerre des Boutons » (1960) mais sa carrière a déroulé des tranches de vie d’un pt’it gars amoureux dans « Rendez-Vous de Juillet » (1946), « Antoine et Antoinette » (1949), «Parti Sans Laisser d’Adresse» (1950 ci-dessus ), d’un marginal dans «Les Chiffonniers d’Emmaus» (1954), d’un homme de foi dans « Le Défroqué » (1954), d’un pilote de guerre dans « Normandie Niemen » (1959), celle de Napoléon au théâtre dans « Madame-Sans Gêne » (1980).

Pierre Trabaud a également donné sa voix à des feuilletons tels que « Les Mystères de l’Ouest », des dessins animés tels que « Daffy Duck », « Les Fous du Volant », « Astérix Le Gaulois », « Astérix et Cléopâtre », « Lucky Luke », « La Ballade des Dalton », « Les Dalton en Cavale »....

Dans une époque où les seconds rôles valaient les premiers, il donna la réplique à Pierre Fresnay, Louis Jouvet, Sydnet Bechet, Bernard Blier, Philippe Noiret, Cécile Aubry, Nicole Courcel, Françoise Arnoul. Passé réalisateur en 1982 avec « le Voleur de Feuilles », Pierre Trabaud nous a quittés le 26 février 2005.

Avec Pierre Fresnay, dans "Le Défroqué" (1954)

Ses pairs ont porté un jugement unanime sur cet acteur qui refusait des propositions : un homme bon et droit, qui a marqué les grandes heures du cinéma des années cinquante. Pierre Trabaud obtint deux récompenses en 1954 pour son interprétation magistrale face à Pierre Fresnay dans « Le Défroqué » : « Le Triomphe du Cinéma 1954 » et « L’Ours » de Berlin. Sa dernière apparition fut pour le film de Bertrand Tavernier, « La Vie et rien d’Autre », tourné en 1988.

Pierre Trabaud est né à Chatou rue du Val Fleuri le 7 août 1922.

Pierre Trabaud, l'instituteur de "La Guerre des Boutons" (1960)

PIERRE TRIMBACH, L'OPERATEUR DES PREMIERS FILMS

Pierre Trimbach, deuxième debout en partant de la droite, et sur le trépied, Georges Denola, metteur en scène fétiche de la Compagnie Générale des Phonographes, Cinémas et Pellicules

Né le 5 octobre 1889 4 « chemin » de la Place à Chatou, Pierre Trimbach fut un opérateur de la Compagnie Pathé, directeur de la photographie des premiers films muets et des actualités Pathé. A la veille de sa disparition, il consigna ses souvenirs dans un ouvrage « le cinéma il y a 60 ans – quand on tournait les manivelles » (éditions CEFAG – 1970) :

« Je fus élevé dans cette coquette petite ville de la rive droite de la Seine (…) Elle fit rêver bien des poètes et son charme inspira de nombreux peintres (...). Etant enfant, les romans de "cape et d'épée" nous font rêver. A l'école du pays, souvent on nous parlait de Madame Bellanger qui habitait Chatou vers 1641 et, dont le fils, le célèbre Cyrano de Bergerac, parlait déjà, dans certains de ses romans, d'un voyage dans la lune ! Mes parents habitaient une confortable maison plantée au milieu d’un grand jardin décoré par une belle pelouse, des fleurs et des beaux arbres ; tout au bout il y avait un verger habité par des pruniers, cerisiers etc…

A la saison des fruits, ce verger était pour nous un vrai paradis terrestre, nous étions souvent perchés dans les arbres pour la cueillette. Les jours s’écoulaient tranquilles dans le charme de cette belle campagne d’alors ! mon père, qui avait été élève de Saint-Saens, était un bon musicien et surtout un très bon pianiste. Mon frère cadet, lui, était doué d’une voix de ténor ; il avait également un goût très développé pour l’aquarelle ! quant à moi, je n’avais pas encore percé. Des parents, amis et artistes, chanteurs, acteurs, peintres, qui villégiaturaient en été, formaient un groupe sympathique et très gai qui venaient dans cette maison où l’accueil était de tradition.

Cette demeure était assez retirée, elle était même la dernière maison du pays et la vue s’étendait sur les coteaux et les vignobles jusqu’à Carrières et Montesson. On peut dire que pendant la saison d’été, tous les samedis soirs il s’y donnait de véritables concerts et cela parfois jusqu’à deux ou trois heures du matin. (…) ».

De 1908 à 1925, la carrière de Pierre Trimbach se déroula à la S.C.G.A.D.L., Société d’Edition Cinématographique des Auteurs et des Gens de Lettres. Cette société n'était autre qu'une filiale de Pathé pour le tournage de films d’auteurs, et se distingua dans de grands succès populaires du cinéma muet. L'activité de Pierre Trimbach fut entrecoupée de reportages pour le Pathé-Journal, ce qui le ramena à Chatou pour y filmer notamment le départ de la course Paris-Roubaix (1902) et les funérailles nationales du ministre et député-maire de la ville, Maurice Berteaux (1911).

Sa vie de famille le poussa hélas à donner sa démission lorsqu’on lui demanda de partir en Egypte pour tourner « Le Roman de la Momie » de Théophile Gautier en 1925. Il poursuivit alors sa carrière chez Kodak-Pathé. Pierre Trimbach mourut à Colombes le 6 octobre 1972.

JEAN MARAIS,

L'ENFANT TERRIBLE

Jean Marais et Alida Valli dans « Les Miracles n’ont lieu qu’une fois », un film franco-italien d’Yves Allégret (1951)

Si Jean Marais, né le 11 décembre 1913 à Cherbourg, vint habiter Chatou dans son enfance, ce fut dans le cadre de dissensions familiales qui poussaient sa mère à fuir la présence paternelle. La famille Marais fut ainsi domiciliée 101 rue de Saint-Germain (avenue Foch depuis 1931) de 1923 à 1931. Le recensement de Chatou nous apprend que le foyer était composé de Joséphine Beuzon, sa grand-mère, « rentière », Louise Vassord, sa tante, Marie Marais, sa cousine déclarée « aviatrice », et Henri Marais, frère de Jean, de quatre ans son aîné.

Renvoyé de toutes les écoles pour indiscipline, Jean Marais fut à la fin des années vingt un employé des usines Pathé boulevard de la République avant de devenir figurant pour Victor Trivas puis Marcel Lherbier. Après un échec au Conservatoire, il fut servi par ses cours de théâtre chez Charles Dullin, ce qui lui valut de rencontrer Jean-Pierre Aumont et grâce à lui, de faire connaissance de Jean Cocteau en 1937 qui l’employa dans ses pièces.

A partir de 1943, un succès continuel accompagna ses différents films dans les registres les plus divers, qu’ils soient écrits ou réalisés par Jean Cocteau (« La Belle et la Bête », « L’Aigle à Deux Têtes », « Les Parents Terribles », « Orphée »), portés par Jean Delannoy (« Le Secret de Mayerling », «L’éternel retour», « Aux Yeux du Souvenir »), André Hunebelle (« Le Bossu », « Le Capitan », la série des « Fantômas »), Sacha Guitry (« Si Versailles m’était conté », « Si Paris m’était conté », « Napoléon ») et bien d’autres. Cascadeur, poète, sculpteur, il fut un comédien accompli, poursuivant une importante carrière au théâtre de 1937 à 1997.

Le cancre belliqueux qui avait élu domicile à Chatou, né dans une famille instable, demeure aujourd’hui l’une des plus grandes vedettes du cinéma français du XXème siècle.

L'ANCIEN CINEMA

DEVENU SALLE DES VENTES,

UN VESTIGE ART DECO

Le bâtiment du 33 rue du Général Colin fut la première salle de cinéma en titre dans la commune. Edifiée en 1925 par Messieurs Weiner et Certain, habitants de Croissy et du Vésinet, celle-ci fut réalisée par l’entreprise A. Tschoffen et Compagnie sur les plans de l’architecte Lucien Desgrivan.

D’abord dénommée « Magic-Ciné », la salle fut reprise en 1935, entamant une nouvelle carrière sous le nom de «L’Olympia». Le cinéma fut arrêté en 1976 lorsque fut construite la salle Louis Jouvet dans le cadre de la rénovation engagée autour de la Place Maurice Berteaux. L’édifice demeure un témoignage unique dans la commune du style Art Déco appliqué à un bâtiment recevant du public.

Publié dans CHATOU DANS LE CINEMA | 14:01 | Commentaires (0) | Lien permanent

15/01/2013

L'HOTEL DE VILLE DE CHATOU, UN PATRIMOINE A FAIRE RENAITRE

Cliché Arnaud Muller (2000)

L’hôtel de ville de Chatou laisse dans l’indifférence par son absence de relief à la suite d’une rénovation ratée en 1964. Et pourtant, avec la propriété de l'ancien bailliage, il fait partie des rares demeures d’Ancien Régime ayant survécu dans la commune. Lorsque l’occasion d’un ravalement se présentera, l’association demande qu’un effort soit fait pour lui redonner son caractère et qu’une inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques vienne couronner les efforts entrepris pour le remettre en valeur.

La construction d’origine fut édifiée par Jean Berger, valet de chambre de Marie de Médicis, au début du XVIIème siècle. Sa fille épousa le sieur Dubuisson, conseiller et secrétaire du roi, qui en prit possession puis à sa mort, ses enfants la revendirent en 1706 à Alexandre Lhuillier, secrétaire du roi. Louis-Jacques de Vitry, chevalier, seigneur de Malassise, l’acquit sous Louis XV et la transforma au point selon une forte présomption, de lui donner son aspect actuel.

La villa Fauchat lors de sa vente à la SCI des 17 en 1878 - collection Louis Bigard

Propriété privée, l'édifice rentra dans la vie publique en 1878 à l’instigation de 17 bienfaiteurs emmenés par le maire Ernest Bousson, qui achetèrent la propriété aux consorts Fauchat et lotirent intelligemment ses abords avec les bâtiments en pierre de taille que l’on connaît.

L'hôtel de ville dans l'aspect qu'il conserva de 1878 à 1964. Le buste de la République, inauguré par Maurice Berteaux en 1902, fut retiré en 1941.

Pourvu d’un décor de fausses briques comme nombre d’anciennes demeures de Chatou érigées au début du XVIIIème siècle et jusqu’au milieu du XIXème siècle, le nouvel hôtel de ville agrémenté d'un campanile concentra les évènements enjoués ou tragiques de Chatou. Il conserve encore de nos jours des décors intèrieurs du XIXème siècle.

Une vue aérienne qui fait un choc : l'hôtel de ville quelques années avant la destruction du quartier qui l'entoure au nom de la Rénovation et de la construction du nouveau pont routier. Nous sommes probablement vers 1958. Sur le trottoir figure l'inscription "Vive de Gaulle, vive la France" avec le V de la Victoire.

Une photo sans doute prise à la sortie de la salle du conseil municipal nous montre deux personnages vers 1959-1960 : le nouveau maire Jean-François Henry, maître des requêtes au Conseil d'Etat et à sa gauche, le décorateur Georges Rémon, bien connu des lecteurs de nos rubriques, qui disparut en 1963.

Cliché Annette Mauban

Enfin, qui le sait ? l’ancien hôtel de ville de Chatou au décor de fausses briques accueillit en 1961 une scène du film de Guy Lefranc, « Conduite à Gauche », une comédie jouée par Dany Robin, l’acteur et chanteur Marcel Amont et Noël Roquevert, comédie dans laquelle sa salle des mariages fut, en quelque sorte, un interprète majeur.

L'hôtel de ville endommagé peu avant sa "rénovation" en 1964

Une rénovation en 1964 lui enleva son décor alors très abîmé dans une époque où, en dépit des efforts du ministre André Malraux et des clameurs horrifiées de certaines associations face aux destructions parisiennes, la considération du patrimoine était nulle. La suppression des fenêtres à petits carreaux et la pose de PVC ajoutèrent à la dévalorisation de l’immeuble cependant que la charpente, la zinguerie et la toiture, subirent à leur tour leur part de déclin.

A l’heure où le patrimoine a pris une place plus importante dans la culture de notre société, représentant un aspect de notre civilisation dans lequel se reconnaissent toutes les générations, nous ne pouvons que souhaiter que ce bâtiment conçu sous l’Ancien Régime, aux proportions élégantes et au regard rivé sur l’avenue la plus emblématique de la commune, soit remis en valeur et protégé une fois pour toutes des opérations de destruction-reconstruction maladives qui ont en partie miné le charme de Chatou.

Sources :

"Chatou, les châteaux et le Nymphée" par Jacques Catinat - éditions SOSP

"Cinémonde" 1961 - communication José Sourillan

Publié dans CHATOU SOUS LA IIIEME REPUBLIQUE, L'AMENAGEMENT DE CHATOU | 00:41 | Commentaires (0) | Lien permanent